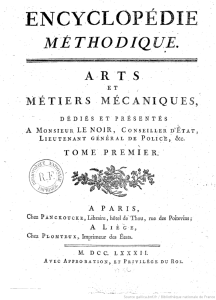

Au-delà des questions des corporations ou du commerce des blés, qui ont polarisé les débats économiques, c’est la question de la liberté ou de la contrainte, du marché ou de l’État, qui a animé la pensée économique française au XVIIIe siècle. Dans cet article « Règlement », paru en 1784 dans l’Encyclopédie méthodique, Roland de la Platière développe l’argumentaire libéral contre les règlements pointilleux sur le commerce et l’industrie. L’administration de l’État, soutient-il, n’a pas à statuer sur les pratiques industrielles ou commerciales, les ouvriers étant dans l’un et dans l’autre cas de meilleurs connaisseurs de leur intérêt. Il n’est que trop commun, poursuit-il, que les règlements sont appliqués avec une rigueur opiniâtre, entraînant confiscation de marchandises, mises au pilori, lourdes amendes, et même emprisonnement. Enfin, par ces règlements, la France se mutile, gaspille ses forces, et se fait doubler chaque jour, sur chaque marché, par des nations concurrentes qui ont fait le choix de laisser leurs fabricants travailler librement. Rien ne vaut mieux, conclut finalement Roland de la Platière, que la liberté, que le laissez-faire, en matière d’industrie et de commerce. « Je cherche vainement quels règlements de fabriques il conviendrait de laisser subsister pour le bien du commerce : je les ai tous lus, j’ai longtemps médité sur cette froide et lourde compilation ; j’en ai envisagé l’effet et suivi les conséquences : je crois qu’on les doit tous supprimer. J’ai également cherché s’il résulterait quelque avantage de leur en substituer d’autres : partout et en tout je n’ai rien vu de mieux que la liberté. […] En ceci, comme en beaucoup d’autres choses, la grande affaire, l’importante affaire du gouvernement, est de laisser faire ; il ne saurait s’en mêler qu’à son détriment. » B.M.

Au-delà des questions des corporations ou du commerce des blés, qui ont polarisé les débats économiques, c’est la question de la liberté ou de la contrainte, du marché ou de l’État, qui a animé la pensée économique française au XVIIIe siècle. Dans cet article « Règlement », paru en 1784 dans l’Encyclopédie méthodique, Roland de la Platière développe l’argumentaire libéral contre les règlements pointilleux sur le commerce et l’industrie. L’administration de l’État, soutient-il, n’a pas à statuer sur les pratiques industrielles ou commerciales, les ouvriers étant dans l’un et dans l’autre cas de meilleurs connaisseurs de leur intérêt. Il n’est que trop commun, poursuit-il, que les règlements sont appliqués avec une rigueur opiniâtre, entraînant confiscation de marchandises, mises au pilori, lourdes amendes, et même emprisonnement. Enfin, par ces règlements, la France se mutile, gaspille ses forces, et se fait doubler chaque jour, sur chaque marché, par des nations concurrentes qui ont fait le choix de laisser leurs fabricants travailler librement. Rien ne vaut mieux, conclut finalement Roland de la Platière, que la liberté, que le laissez-faire, en matière d’industrie et de commerce. « Je cherche vainement quels règlements de fabriques il conviendrait de laisser subsister pour le bien du commerce : je les ai tous lus, j’ai longtemps médité sur cette froide et lourde compilation ; j’en ai envisagé l’effet et suivi les conséquences : je crois qu’on les doit tous supprimer. J’ai également cherché s’il résulterait quelque avantage de leur en substituer d’autres : partout et en tout je n’ai rien vu de mieux que la liberté. […] En ceci, comme en beaucoup d’autres choses, la grande affaire, l’importante affaire du gouvernement, est de laisser faire ; il ne saurait s’en mêler qu’à son détriment. » B.M.

RÈGLEMENT.

RÈGLEMENT, f. m. (constitutum, institutum, praescriptum, etc.) RÈGLEMENT des manufactures. Sous ce mot ont été compris tous les actes généraux et particuliers émanés de l’autorité, les édits et arrêts, déclarations et ordonnances concernant les manufactures, revêtus ou non de lettres-patentes, enregistrés ou non dans les cours souveraines, ou dans les juridictions de leur ressort.

Des monuments d’un petit nombre d’années, de cette partie de notre jurisprudence, s’est formé un recueil de beaucoup de volumes ; et presque tout ce que contiennent ces volumes vient d’être annulé. À cette compilation, beaucoup plus énorme par les absurdités et les contradictions dont elle est remplie, que par son immensité, on a substitué un code aussi abrégé et aussi clair que la matière le comporte, et encore a-t-on laissé à tout le monde la faculté de s’y conformer, ou de le regarder comme non avenu ; dernier parti qu’ont déjà pris beaucoup de fabricants des principales manufactures du royaume. La raison de cette alternative a besoin, pour être sentie, qu’on se rappelle, 1°. que la réputation fait autorité pour beaucoup de gens, à qui toute réflexion pèse, et que tout examen ennuie ; 2°. qu’il en est un plus grand nombre encore, dont le caprice, aussi mobile que la pensée, veut être satisfait, avant qu’eux et les autres aient même le temps de réfléchir. Il a donc fallu, chez les premiers, soutenir la confiance en la bonne foi, et sacrifier en même temps au goût bizarre et aux vues économiques des derniers. En faveur de ceux-ci, on a permis à tout fabricant de faire telles étoffes en telle matière, et de telle manière qu’il le jugerait convenable, en indiquant par les lisières et l’inscription du chef de ces étoffes, qu’elles sont fabriquées suivant le principe de la liberté, tandis qu’en faveur des autres, sur les étoffes fabriquées conformément au règlement, on voit le mot réglé.

J’ignore si le mémoire qui me fut demandé en mai 1778, par le ministre des finances, que je lui annonçai par lettre du 10 juin suivant, et que je lui expédiai le lendemain 11, a concouru à cette détermination. Ce ministre m’avait demandé mon avis verbalement, et je le lui avais donné de même : mais il m’ordonna de le motiver et d’exposer mes idées par écrit, avec les détails et la clarté qu’exigeait l’importance qu’on mettait à la matière. Comme le mémoire qui en résulta jette un grand jour sur cette partie, puisqu’il met le doigt sur l’esprit et la lettre des règlements, qu’il en montre le principe et l’influence, qu’il fixe l’état des choses, et qu’il est l’époque d’une révolution, il me parait bien placé ici. Je donnerai ensuite un précis de la jurisprudence actuelle.

Mémoire relatif aux manufactures de France.

Est-il avantageux ou nuisible au commerce, de statuer par des règlements, sur les objets d’industrie qui en sont la base, ou de la laisser entièrement libre ?

Cette question agitée depuis vingt-cinq ans, avec une chaleur qui, de part et d’autre, n’a pas toujours été sans fermentation, sur laquelle même on a souvent employé le ton et la forme des raisonnements, qu’on juge nécessaires pour donner de la consistance aux questions oiseuses, et dont le résultat est une aigreur de parti, la moins interminable et la plus dangereuse, parce qu’elle ne persuade rien et qu’elle attaque l’opinion en blessant l’amour-propre : cette question des plus importantes néanmoins, envisagée comme telle par le conseil, qui, persuadé que les jugements sains ne peuvent sortir que du calme des passions, et qu’il faut même choisir les temps pour faire goûter les meilleures lois, attendait la cessation du choc des opinions, pour donner la sanction à celle qu’il avait jugée la plus favorable ; cette question, dis-je, est toujours indécise et neuve à traiter, s’il faut rejeter également et ces fruits aigris par trop de chaleur, et ceux de l’intérêt personnel déguisé, et surtout ceux qui ont été cueillis dans l’immense fatras de ces petites spéculations de cabinet, dont on inonde le monde sans l’éclairer.

D’après des débats aussi vifs, des sentiments aussi constamment opposés, je dois éviter le ton de l’assertion ; j’y suis encore invité par l’importance de l’objet, et parce que je dois moi-même le changement de mes idées, à cet égard, à beaucoup de recherches, à beaucoup d’examens et à des comparaisons sans nombre. Je ne dois pas présenter ici le tableau des connaissances requises et déterminantes en ce genre : ce mémoire serait trop long. Je m’en tiendrai à une légère esquisse, à laquelle cependant, pour m’éloigner de la prétention qu’elle fasse autorité, je joindrai mes raisons. Ainsi je réduirai la matière à l’éclaircissement de quelques questions très simples : 1°. les règlements qui existent dans les différentes manufactures du royaume, sont-ils praticables ? 2°. En supposant qu’ils fussent praticables, serait-il avantageux de les faire exécuter ? 3°. Est-il possible dans l’état des choses, de faire des règlements praticables ?

Le grand objet de nos règlements, est de statuer sur le nombre, le temps, le lieu, la forme et les droits des apprentis, compagnons ou ouvriers, des maîtres, de ceux en charge, de leurs fonctions, etc.

Sur la manière de préparer la matière première, sur les jours, heures, lieus, où l’on peut la vendre, sur les personnes qui peuvent la vendre, celles à qui on doit la vendre, celles qui peuvent l’acheter.

Sur la nature et la forme des apprêts de ces matières, la nature, la qualité et la quantité de celle qui doit entrer dans telle étoffe, sur le nombre des fils, leur grosseur, etc., sur la fabrication, la largeur et longueur des étoffes, etc.

Sur les différentes sortes d’apprêts des étoffes, de teintures, de marques, de visites, etc.; sur la vente, l’achat, l’expédition, etc., etc.

1°. Beaucoup de fabriques sont concentrées dans les villes ; mais la plus grande partie des filatures sont répandues dans les campagnes : assigner à ceux qui préparent les matières, souvent après les avoir cultivées, un jour, une heure, un lieu de débouché, lorsqu’ils pourraient quelquefois l’avoir ailleurs, ou dans un moment plus opportun, c’est leur faire perdre du temps, augmenter leurs peines et leurs dépenses, le tout au préjudice du commerce : c’est, si la dureté de la contrainte les met dans le cas de l’éluder, ouvrir la porte à toutes les vexations de la cupidité et de l’envie, toujours redoutables, surtout quand elles peuvent se colorer du prétexte de la loi. Je pourrais donner cent preuves de ce genre, toutes plus funestes les unes que les autres ; je me bornerai à citer l’arrêt du 23 juillet 1775, que j’obtins enfin par des représentations où je constatai que les seuls peseurs de fils de la ville d’Amiens, par des horreurs de cette nature, multipliées et sans cesse renouvelées par des sentences, des saisies, des emprisonnements, et tout ce qui fait la désolation et la ruine, émanés de l’hôtel-de-ville, dont la suzeraineté de ces offices fait partie du patrimoine, avaient fait monter ces mêmes offices, originairement de 300 liv. de finance, à 10, 11 et jusqu’à 13 000 liv. , par une rapine annuelle de 18 à 20 000 liv. sur cette seule branche de commerce.

À quoi ont jamais abouti des règlements sur le nombre des apprentis, le temps de l’apprentissage, le nombre de métiers, leur situation, et tant d’autres choses de forme, auxquelles on tient avec acharnement, parce qu’elles fournissent des moyens de satisfaire ses passions ? Jamais il n’en a résulté, et il ne peut en résulter plus d’industrie, plus de connaissances au-dedans, ni plus de confiance au dehors. Ce sont cependant ces deux choses, ces seules choses qui donnent l’avantage aux États, dans les relations réciproques de commerce.

On a si bien senti, dans la plupart des endroits, que ces règles n’étaient qu’un désordre, qu’elles rebutaient les talents, étouffaient l’industrie, qu’on en a entièrement négligé l’observance ; mais, comme elles n’ont point été révoquées authentiquement, ce sont des armes très offensives, restées dans la main des ignorants, des vindicatifs et des ambitieux.

La prohibition des matières premières nationales, et la fixation de celles de tel ou tel pays étranger, font encore partie de ces lois barbares qui n’édifient qu’en détruisant. L’agriculture en reçoit une première atteinte ; elle s’en trouve découragée ; la qualité de cette matière diminue en raison de la négligence à la cultiver, et le prix augmente en raison de la rareté que cette négligence occasionne. Si les plaintes qu’on fait dans toutes les fabriques, sur la diminution des demandes et du travail, étaient fondées, combien ne prouveraient-elles pas la détérioration et la diminution des matières premières en France ? Jamais elle n’en tira tant de l’étranger. L’Angleterre, la Flandre, la Hollande, l’Allemagne, la Pologne, la Russie, l’Italie, toutes les contrées du Levant, la Perse, l’Inde, et jusqu’à la Chine, la Barbarie, l’Espagne, l’Amérique même, le monde entier nous rend son tributaire, et ce tribut augmente chaque année.

Une guerre coupe la communication, une disette ôte le moyen de se fournir ici : dans le Brandebourg, par exemple, l’extraction est prohibée sous peine de confiscation et d’amende ; là, sous peine de mort, comme en Angleterre. On n’a pesé aucune de ces considérations en France ; on y a voulu maîtriser l’industrie ; on y a compromis la fortune, et jusqu’à l’honneur des citoyens, d’une manière si odieuse, avec tant de légèreté et à la fois de dureté, que la postérité pourra opposer nos règlements aux mémoires des académies, pour prouver aussi solidement par ceux-là, la barbarie des temps qui les ont produits, qu’on prouvera par ceux-ci 1’acquit des connaissances.

Il n’y a pas de détail de préparation, dans lequel l’administration ne soit entrée ; il semble qu’elle ait mis bien plus d’importance à ces minuties qu’aux conséquences de leur résultat. Partout elle a pris l’ouvrier par la main ; elle lui a tracé la route qu’il doit suivre, et toujours avec défense de s’en écarter, sous des peines rigoureuses. À Dieu ne plaise cependant qu’elle entende mieux à assortir des matières, à doubler des fils, à les retordre, etc., que celui qui en fait son métier, et dont l’existence dépend de la manière de le faire !

Une des règles sur l’observance desquelles on insiste avec le plus de constance et de fermeté, est celle du nombre de fils en chaîne dans les étoffes. Celle des longueurs et des largeurs n’est pas réclamée avec moins de chaleur. Mais l’Angleterre, avec laquelle nous sommes en concurrence partout, et en faveur de laquelle penche si souvent la balance ; l’Angleterre, Norwich principalement, n’a point de règlements qui fixent le nombre de fils en chaîne, les largeurs ni les longueurs. La demande du marchand, l’échantillon qu’il présente, le prix qu’il offre : voilà la règle du fabricant. L’affaire du premier est d’étudier le goût du consommateur ; celle du dernier, de s’y conformer. Le Bas-Rhin et la Saxe, qui sont couverts de manufactures en concurrence avec les nôtres, n’ont pas d’autre règle. Berlin n’a formé ses établissements qu’à la faveur de la plus grande liberté ; et dans pas un de ces pays on ne tracasse les fabricants par des visites, des saisies, des confiscations et des amendes. On jugera bien que, si dans les gouvernements où le despotisme a plus ou moins d’influence, on s’est gardé de l’étendre sur l’industrie, elle n’en est pas moins exempte dans les pays libres, et que les Suisses, surtout, n’ont aucune de ces entraves ; les Hollandais et les Vénitiens n’en ont presque aucune en aucun genre, ainsi que les Anglais : ils en ont quelques-unes cependant, et celles-là même de trop, comme l’ont observé tous les bons esprits de cette dernière nation, qui ont écrit sur des matières d’administration.

Fixer un nombre de fils en chaîne pour telle largeur d’étoffe, c’est supposer une matière toujours la même, et une filature toujours égale : c’est en même temps supposer et exiger l’impossible. Le fabricant est le seul juge de l’effet de ces matières ; s’il se trompe, il sera bientôt puni de son erreur ou de son ignorance, et il est plus qu’inutile que le gouvernement vienne aggraver ses maux.

Dans un pays, l’excès de largeur se perd dans la coupe, et on le compte pour rien, quoiqu’il augmente le prix de l’étoffe ; ainsi l’a-t-on mandé depuis longtemps, et bien des fois, de Lisbonne et d’ailleurs : dans un autre, on demande des longueurs plus considérables pour diminuer les droits d’entrée qui font par pièce, comme en Espagne et en d’autres pays : ici on les veut plus courtes, parce qu’il les faut plier de telle ou telle manière, qu’elles ne fassent que tel volume, etc. Là, tel apprêt convient mieux que tel autre ; on exige telle couleur en fond de bon teint, et dont le degré de la nuance ne peut se donner qu’avec des ingrédients de petit teint.

Nos règlements ne laissent de liberté, à aucuns de ces égards ; il faut transgresser la loi, ou s’exposer à des rigueurs, si l’on ne veut pas renoncer à la faculté d’un gain nécessaire par un travail honnête. En attendant, l’étranger qui n’est arrêté par aucune de ces considérations, se met à notre place.

M. le chevalier de Saint Priest, ministre de France au Portugal, ne crut point étranger à ses fonctions, ni au-dessous d’elles, de faire des recherches et des observations sur cette matière. Il avait beaucoup d’objets de comparaison sous les yeux ; il consulta les commerçants de diverses nations, et il rédigea un mémoire qu’il adressa à la cour, où il exposa beaucoup de faits, les mêmes qu’on vient de lire, et en tira les mêmes conséquences. Il y cite, entre autres choses, comme très absurde, la réponse de divers marchands à la demande d’étoffe, sur tel échantillon : Les règlements la défendent. J’ajouterai qu’en plusieurs endroits de l’Italie et de l’Allemagne, on m’a fait voir de pareilles réponses à de semblables demandes, consignées dans nombre de lettres de France. Nos règlements sont donc impraticables.

1°. Je sais qu’on peut forcer à mettre des chefs, des lisières de telle façon, des barres, le nom, la marque du compte : je sais qu’on peut forcer des ouvriers à ne travailler que de jour, et point à la lumière, comme il est prescrit pour Amiens ; à apprêter de telle manière, à observer telle forme, etc. ; mais je sais aussi que toute loi à éluder pour le bien public, et sur l’inobservation de laquelle l’administration croit devoir fermer les yeux, n’est propre qu’à la faire mépriser.

Je sais encore que toute violence sans utilité est funeste et barbare. Je sais enfin, et personne ne l’ignore, qu’il ne dépend point des règles qu’une nation établit, de faire consommer les produits de son industrie à une autre nation, mais que cette consommation dépend de l’assujettissement de celle-là aux goûts, aux fantaisies, aux caprices de celle-ci.

Quel autre jamais pourra suivre cette variété journalière, cette mobilité instantanée, que celui qui en fait son état, qui y attache sa fortune, qui n’a à penser qu’à cela ? Assurément l’administration y verrait fort mal par ses propres yeux, plus mal encore par ceux des gens intéressés à lui faire voir de telle ou telle manière.

L’exécution des règlements entraîne nécessairement la violation du droit d’asile : elle fournit le prétexte de fouiller dans les ateliers, d’y tout bouleverser, de dévoiler, de s’approprier les procédés secrets, qui font quelquefois la fortune de ceux qui les exercent ; de suspendre le travail, de connaître l’état des affaires, et d’exposer le crédit des particuliers. Ces visites se font toujours avec un appareil effrayant et souvent scandaleux ; des gardes en nombre, accompagnés d’huissiers, de valets de ville, quelquefois de la maréchaussée. Il s’ensuit toujours une perte de temps considérable, souvent des saisies, des confiscations, des amendes, quelquefois des interdictions, des emprisonnements, des horreurs enfin. [1]

J’ai vu plusieurs fois, et dans plusieurs provinces, toute l’autorité du conseil et la force coercitive du gouvernement, ne pas suffire pour suspendre l’exécution de quelques règlements baroques, légèrement autorisés, nécessairement enfreints, mais d’une abolition que le préjugé d’abord, et l’esprit de parti ensuite, rendaient très difficile. Je pourrais donner en preuve de ces malheureuses crises, presque tous les corps de fabrique du royaume, à commencer par Lyon, Rouen, le Languedoc, Amiens enfin, qui, dans ces dernières années, se trouva dans une contraction si horrible, pour de semblables billevesées, que la haine et la vengeance s’introduisirent jusque dans les familles ; d’où il résulta des noms de parti odieux, que l’administration crut devoir défendre sous des peines grièves, des procédures violentes, des emprisonnements barbares, et des frais énormes, que de lourdes et longues impositions n’ont pu solder.

Que dirais-je donc si j’avais à décrire les suites atroces de la jalousie, de la haine, des vengeances dont j’ai si souvent été témoin !

Il n’en est pas des arts, comme d’un exercice militaire. Ce n’est pas sous le bâton qu’on fait des progrès dans cette carrière. Ils ne se plaisent que dans la paix, dans le silence, et même dans le secret. L’imagination s’enraie d’un appareil tumultueux ; elle se refroidit à l’aspect d’une autorité trop impérieuse, et s’éteint absolument sous l’empire du despotisme.

3°. Pour faire un règlement en France, il faut d’abord le demander, ensuite en proposer les articles au gouvernement : il faut consulter le commissaire départi, on consulte aussi l’inspecteur : l’intendant consulte les corps de commerce[2] ; ces consultations reviennent au commissaire départi, qui rédige son avis d’après ; il le fait passer au conseil, qui renvoie le tout pour en conférer dans des bureaux établis ad hoc. Voilà la marche la plus courte, et il n’est guère possible qu’il faille moins d’un an pour établir un règlement quelconque.

Or, dans cet intervalle, tout est changé : les relations, les objets, les moyens, les goûts ; et le règlement qui aurait été excellent il y a un an, est détestable à présent ; il est d’une exécution, sinon impossible encore, du moins dangereuse ; il deviendrait tel bientôt, quand il serait possible de le jeter en fonte, de le créer comme la lumière fut faite.

Mais quand rien de tout cela ne serait, qui jamais pourra lui donner un degré de précision et de clarté assez grand pour qu’il n’y reste rien à interpréter de la part de l’homme chargé de veiller à son exécution ?

Voilà donc encore les fabricants, ceux de tous qui concourent le plus au succès du commerce, à qui il cause le plus de peine, et qui en retirent les moindres profits, les seuls qui y apportent nécessairement une certaine dose de talents ; les voilà à la merci du préjugé, de la manière de voir, peut-être de l’ignorance ; que sais-je ?

Quelle variété de jurisprudence dans le royaume ! quel dédale ! quel chaos ! Il sera inévitable, comme il l’a toujours été, quelque instruits que soient les préposés ; je dirai même, quelques bonnes intentions qu’ils puissent avoir.

La bonne marchandise pour le commerce n’est pas celle qui a le plus d’étoffe ; ce n’est jamais celle qu’aucune spéculation peut déterminer, mais seulement celle dont la qualité et le prix concourent à remplir le goût du consommateur.

En Levant, il faut des draps déliés, et la préférence qu’on nous donne a bien appris aux Hollandais, qu’un drap fort et bourré de matières n’est pas le meilleur pour eux. Il faut, depuis quelque temps, des couleurs légères, douces et fraîches : qu’on redevienne sévère sur la prohibition des ingrédients de faux teint, on verra ce qu’on gagne par la contrainte dans les choses dont la liberté est l’âme. Nous envoyons des camelots-poil et des camelots mi-soie en Italie, surtout dans la Lombardie : ce sont les gens du commun qui s’en habillent ; qu’on y cherche cette prétendue perfection ; ils préféreront, comme les gens aisés, la soie qui y est déjà à bas prix ; ou bien d’autres, plus adroits que nous, jugeront bon ce qu’ils vendent, et il en sera en Italie comme en Espagne, où les durois anglais, quoique de qualité inférieure, mais de prix plus bas, tiennent lieu, en grande partie, des camelots-laine pour manteaux d’été, que nous fournissions depuis bien des années. Il en sera ainsi à Rome et à Naples, des baracans qui n’y servent presque que pour livrées d’été.

J’aurai occasion d’observer ailleurs, que c’est seulement depuis quelques années, à l’époque où l’on a négligé l’observance des règlements, que nous sommes entrés en concurrence avec les Anglais, dans le commerce de l’une et de l’autre draperie, en Italie, en Sicile et à Malte, et que par la manière de travailler des uns, le genre de goût et la parcimonie des autres, il est impossible que nous y fassions jamais des progrès sous la verge réglementaire. Je ferai voir également, à quoi tient l’exclusion très étendue que nous donnent la Silésie et la Suisse dans le commerce des toiles et d’une infinité de sortes de toileries.

Si l’on considérais un moment la succession des progrès du commerce du Levant, depuis qu’on a détruit la fixation dans les fabriques en Languedoc, et qu’on s’y est relâché dans toutes les parties, sur l’exécution des règlements ; si l’on réfléchissait encore aux suites avantageuses qui résulteraient de l’abolition des maisons et de celle de la fixation de la vente en Levant, je ne puis douter qu’on n’opérât sur le champ cette abolition.

Il faudrait des écrits plus volumineux encore que ne sont nos règlements, pour montrer tous les dangers qui en sont la suite. Il en est plusieurs, par exemple, qui défendent aux maîtres de donner à travailler aux ouvriers hors l’enceinte des murs de la ville ; et quelques personnes ont osé avancer que les fabriques répandues dans les campagnes nuisaient à l’agriculture. Pour prouver la fausseté de cette assertion, il ne faut que jeter les yeux sur les environs d’Exter en Devonshire, de Norwich en Norfolck, de Manchester en Lancashire , etc., provinces fertiles, très peuplées, bien cultivées et couvertes de fabriques : sur la Saxe et le Bas-Rhin, les meilleurs pays de l’Allemagne, qui sont dans le même cas, surtout les duchés de Berg et de Juliers, les environs de Crevel, etc., : sur la Lombardie, le pays de l’Italie le mieux cultivé, le seul où fleurissent quelques manufactures, si l’on en excepte la côte de Gênes : sur les parties de la Flandre, du Hainaut, du Cambrésis, où les terres ne se reposent jamais : sur le pays de Caux enfin, le Bas-Languedoc, le Santerre et la meilleure partie du Vimeux, où l’agriculture et les arts s’exercent, comme par envi, souvent par les mêmes personnes, et avec un tel succès, que le produit de leur réunion forme les principales ressources de l’État.

On ne voudrait pas que les villes qui seront toujours le centre des apprêts, de la correspondance et des expéditions, eussent la faculté de faire travailler à la campagne, parce que Lyon tient à cette chimère, et qu’on a bien voulu l’y maintenir, ainsi que quelques autres villes ; mais tout le Languedoc et la Normandie jouissent de la liberté à cet égard : les plus beaux velours de Gènes se font par des paysans au bas des montagnes, ou sur les rochers qui bordent la mer.

Tant qu’on a tenu la main à cette loi barbare à Amiens, les ouvriers y venaient de trois à quatre lieues à la ronde, apportant leur pain sur les épaules, pour le manger tristement du lundi au samedi, abandonnant ainsi chaque semaine, père, mère, femme, enfants, les uns restant dénués de tout secours, de toute consolation, les autres perdant du temps, essuyant des fatigues et s’exposant à des maladies.

Un entassement forcé dans les villes est la chose la plus mal vue dans l’administration. Tous les genres de commerce sont sujets à des crises : la consommation ne saurait être égale, ni les demandes, ni le travail par conséquent. Que l’on considère qu’il n’y a aucune ressource dans les villes, et qu’au moment où la misère y fait languir l’espèce et la détruit par ses horreurs, les secours d’une vache, d’un petit jardin, de quelques broussailles, la soutiennent dans les campagnes.

Je cherche vainement quels règlements de fabriques il conviendrait de laisser subsister pour le bien du commerce : je les ai tous lus, j’ai longtemps médité sur cette froide et lourde compilation ; j’en ai envisagé l’effet et suivi les conséquences : je crois qu’on les doit tous supprimer. J’ai également cherché s’il résulterait quelque avantage de leur en substituer d’autres : partout et en tout je n’ai rien vu de mieux que la liberté ; et je crois qu’elle doit s’étendre, 1°. sur le commerce et la circulation dans toutes les provinces du royaume, en exemption de tout droit, sur toute matière première, propre à être manufacturée, telle que la soie, la laine, le poil, le coton, le chanvre, le lin, etc., les cuirs, les peaux, les chiffons , etc., qu’elle ait subi ou non une opération préparatoire, comme la filature et ses accessoires relativement aux premières. Qu’il n’y ait plus aucune exemption de lieu, de temps, ni de personnes pour en faire le commerce. Je ne confonds point en ceci les droits des communautés : il n’est question que des entraves mises sur les choses, pour le bien prétendu de ces choses, indépendamment des personnes qui n’ont pas un droit réel pour réclamer contre, comme la liberté dans la vente, dans la circulation et dans la préparation des matières premières.

2°. Sur la fabrication, le blanchissage ou la teinture, l’apprêt de toute espèce d’étoffe, de quelque matière qu’elle soit, pure ou mélangée ; en ce qui concerne la qualité et la quantité de ces matières ; le nombre de fils en chaîne, la largeur et la longueur des pièces, la nature des ingrédients, le temps et la manière de les employer, etc.

En ceci, comme en beaucoup d’autres choses, la grande affaire, l’importante affaire du gouvernement, est de laisser faire ; il ne saurait s’en mêler qu’à son détriment.

Avant de s’échauffer sur l’exécution des règlements, il faudrait du moins pouvoir prouver les dangers de cette inexécution ; mais si l’on n’a jamais tant fabriqué en France, et que les relations de commerce qu’on y a avec l’étranger, n’y aient jamais été aussi étendues et aussi multipliées, malgré l’industrie de toutes les nations, plus active que jamais, tous les raisonnements des réglementaires ne sont que de vaines déclamations. Or c’est le cas où nous sommes ; je le soutiens avec défi à qui que ce soit, de prouver le contraire. Je dis plus : cet état durera longtemps, et la splendeur augmentera toujours en raison de l’instruction, de la protection, des encouragements, et surtout de la liberté dont jouiront les arts et le commerce : tous moyens que l’administration a dans la main, et dont elle peut user à son gré.

Le Français est laborieux, actif, frugal, moins protégé sans doute dans les arts, que l’Anglais et le Hollandais, dont la main-d’œuvre est plus chère, mais aussi industrieux que ces peuples, et beaucoup plus qu’on ne l’est dans la plupart des autres nations, où la main-d’œuvre est moins chère : il ne manque à la France que des matières en plus grande quantité et plus parfaites ; et les moyens de parvenir à l’un et à l’autre, ainsi que la facilité d’en user, sont également dans la main de l’administration.

De quelque manière qu’elle considère le fabricant et le marchand, quoi qu’elle imagine qui leur soit relatif, elle ne fera jamais qu’ils n’aient pas leur propre et seul intérêt pour guide : elle anéantirait les êtres, avant d’anéantir les passions ; elle n’a donc de parti à prendre que de concilier l’intérêt privé avec l’intérêt général.

La paix, la douce paix, la liberté, la sûreté, la protection, la considération attachent à un pays, en font goûter, chérir, bénir même l’administration : on ne jouit pas de ces avantages, on n’est pas attendri par ce sentiment, qu’il ne soit réciproque ; et c’est là le principe et la fin de la probité, de l’honnêteté et de toutes les vertus sociales.

La bénigne influence de nos climats, la variété et l’excellence de nos productions, l’heureuse position respective pour le commerce, tout enfin peut se réunir pour donner en France le dernier degré d’énergie au dulcis amor patria, qui est dans le cœur de tous les hommes non corrompus.

Tout gouvernement est aujourd’hui un art ; c’est une machine sujette à se déranger par le frottement et la réaction réciproque de ses parties, plus parfaite à raison de sa simplicité, du moindre nombre de ses ressorts ; mais il les faut connaître ces ressorts ; il faut toujours pouvoir au besoin en calculer l’effet. Ce motif est le seul qui me fait regarder comme essentiel de maintenir dans toutes les villes principales du royaume, où les fabriques et le commerce méritent quelques considérations, l’usage plus ou moins altéré, de porter dans un dépôt public les divers produits de l’industrie, pour en enregistrer la nature, l’espèce, la quantité, et donner à tous le sceau du gouvernement.

C’est le seul moyen exact que puisse avoir l’administration, de constater en tout temps l’état de chaque fabrique du royaume, d’en voir les révolutions, d’en rechercher les causes, d’y remédier, enfin de protéger avec intelligence, et de soutenir avec justice.

C’est le seul moyen de discerner en tout temps et en tout lieu les produits de l’industrie nationale, de ceux de l’industrie étrangère. C’est aussi le plus facile et le moins onéreux, de tirer quelques secours du commerce pour les encouragements même du commerce. Ce dernier objet est si modique, que l’intérêt n’a jamais écarté de la règle prescrite à cet égard : la négligence, produit de l’incertitude de ce qu’on pouvait et de ce qu’on devait, a altéré cette petite source de produits dans la plupart des bureaux, et l’a entièrement détruite dans beaucoup d’autres.

On peut rappeler à cette règle, sans que personne en éprouve la moindre gêne, en donnant des ordres aux différentes douanes d’expédition dans tous les bureaux intérieurs des lieux de consommation et de transit, dans les ports de mer et sur les frontières, d’y visiter exactement toutes les marchandises de manufactures, pour vérifier si elles sont munies du plomb de fabrique, non de celui du fabricant, mais du sceau de l’État, portant les armes de France, et de renvoyer sur les lieux de l’expédition, toutes celles qui n’en seraient pas munies, et celles où il serait soupçonné d’être faux, pour y reconnaitre si elles sont de fabrique nationale ou étrangère, et être marquées, dans le premier cas, et confisqués, dans le dernier, le tout aux périls et risques de l’expéditionnaire.

Il conviendrait alors de revenir sur un abus qui a commencé à s’introduire ; ce serait de défendre à tout particulier de faire entrer les armes de France dans sa propre marque, et surtout de considérer comme crime de faux, celui d’avoir chez soi la marque du gouvernement, et d’en faire un furtif usage, comme cela se pratique en quelques endroits.

D’après ces réflexions, je pense qu’il vaut mieux laisser le produit du droit de marque en régie que de le mettre en ferme ; mais, dans l’un ou l’autre cas, il est toujours important que le commis aux enregistrements soit sous la férule de l’administration. L’envie du gain ne va guère sans le mystère des moyens de se le procurer, et le but de l’administration serait manqué. [3]

***

Je l’ai déjà dit, je n’écris pas seulement du temps, ni pour le temps ; je mettrais bas la plume, et je jetterais mes feuilles au feu, si je ne croyais dire des vérités qui tôt ou tard seront assez senties pour devenir utiles aux hommes. Je n’écris pour aucun parti ; car, bien que ma manière de voir et ma façon de penser puissent en quelques points ressembler à celles de quelques personnes, je ne fais et ne veux faire cause commune avec qui que ce soit ; je ne suis ni ne veux être le champion de personne, et je ne prétends faire autorité en rien ; mais je puis dire la vérité, et j’ai droit de penser qu’elle ne perdra rien dans mes écrits du respect qui lui est dû.

Je suis entré dans une carrière, j’ai embrassé un plan qui exige plus que des descriptions d’arts et des citations de règlements ; je dois montrer leur influence, et faire connaître les opinions diverses sur cette matière ; il n’importe, si quelquefois, plus elles se rapprochent du temps, plus elles diffèrent par leur nature. D’autres en chercheront les causes, que je pourrais trouver comme eux ; ce n’est pas de quoi j’ai à entretenir le public.

Pour procéder d’après les principes que je viens d’établir, et rapprocher les divers esprits, manières de voir, de penser et d’agir, avant d’établir la série des nouvelles lois concernant les manufactures, je vais transcrire la lettre circulaire de M. le contrôleur-général des finances aux inspecteurs des manufactures, et les édits du roi, portant suppression et rétablissement des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers.

Lettre Circulaire, à Paris ce 26 avril 1775.

Vous n’ignorez pas, M., que, depuis longtemps, l’administration recommande aux inspecteurs d’apporter beaucoup de modération dans l’exécution des règlements des manufactures. Vous savez aussi sans doute que les principaux motifs de ce régime sont fondés non seulement sur le défaut d’uniformité et d’ensemble entre les règlements, mais encore sur les abus qu’entrainait leur excessive sévérité contre des ouvriers presque toujours pauvres, et auxquels on ne peut souvent reprocher que de simples inattentions on des méprises.

Les bons effets qu’ont produit les instructions et les voies de douceur partout où l’on en a fait usage, ne pouvaient que me porter à étendre de plus en plus ce genre d’encouragement ; et c’est l’objet d’un travail considérable que je me propose de mettre sous les yeux de sa majesté le plus tôt qu’il me sera possible. Mais cette opération exigeant une discussion longue, j’ai senti la nécessité de vous tracer provisoirement la conduite que vous devez tenir, et de vous indiquer en général les raisons de cette conduite.

Ceux qui ont approfondi, avec le plus d’impartialité et de lumières, la théorie et la pratique des règlements, avouent que leur multiplicité suffirait pour en rendre l’exécution impossible ; qu’ils se contredisent entre eux ; qu’ils défendent quelquefois ce qu’il faudrait conseiller aux fabricants de faire, et qu’ils ordonnent des pratiques dont il serait utile de les détourner. J’ai vu avec plaisir que plusieurs inspecteurs avaient fait les mêmes observations, et qu’ils ne dissimulent point qu’en s’attachant à la lettre de certains règlements, il est inévitable de s’écarter de la lettre et de l’esprit de quelques autres. Ils ajoutent qu’il est souvent arrivé qu’un mauvais usage établi parmi les ouvriers d’un bourg, et même d’un village, est devenu la matière d’un règlement général pour tout le royaume ; en sorte qu’une faute ou une méprise d’un seul a occasionné de nouveaux asservissements, de nouvelles gênes pour la multitude. Ils se plaignent aussi de l’embarras où les jette continuellement l’extrême sévérité des peines prononcées contre les plus légères fautes ; et ils observent qu’à certains égards on a été plus loin dans la punition des fautes de fabrication que dans la punition des crimes ; que la confiscation des biens, par exemple, n’a pas lieu dans toute la France ; qu’en fait de crimes, elle ne se prononce nulle part que pour ceux auxquels la loi a attaché la peine de mort naturelle ou civile, au lieu que, pour les plus petites fautes, la confiscation d’une pièce de toile ou d’étoffe enlève à un malheureux ouvrier le seul bien qu’il possède, le seul moyen qu’il ait de continuer son travail, et de pourvoir à sa subsistance et à celle de ses enfants. Ils observent enfin qu’en joignant à des amendes et à la confiscation l’ordre de couper de deux en deux aunes les choses fabriquées, on n’ajoute rien au malheur de celui qu’on a ruiné, mais qu’on détériore des valeurs qui existent dans l’État ; que par là l’État agit uniquement contre lui-même, et que de plus il avilit et décourage l’industrie et le travail que son vœu est certainement d’encourager et de protéger.

Il est donc aisé de comprendre l’embarras où se trouvent des inspecteurs honnêtes, placés entre la lettre impérieuse et sévère des règlements, et l’esprit de tolérance et de douceur que l’administration leur recommande. La diversité de conduite entre les différents bureaux, et l’arbitraire dans leur manutention devient le résultat nécessaire de cette position contrainte ; et je ne suis pas étonné que plusieurs d’entre eux demandent qu’on fixe les limites dans lesquelles ils doivent se renfermer. Ces observations et ces réflexions auxquelles il serait aisé d’en joindre beaucoup d’autres, m’ont déterminé à vous donner des ordres provisoires, en attendant que sa majesté ait déterminé le plan d’administration des manufactures de son royaume. Rien en effet n’est plus indispensable et plus urgent que de remédier aux inconvénients résultants des contradictions que renferment les règlements ; aux abus de l’arbitraire dans les bureaux de visite et de marque, et surtout de pourvoir au soulagement des classes indigentes et laborieuses, en leur laissant les moyens de diminuer leur misère par leur activité et leur sécurité. En conséquence, je vous charge expressément de tourner toute votre attention du côté des instructions dont les fabricants et les ouvriers vous paraitront avoir besoin. Vous ne négligerez rien pour les encourager, et même pour les consoler, lorsque leurs efforts ne suffiront pas pour rendre leur situation meilleure. Vous ne saisirez aucune matière, ni aucune étoffe ou marchandise fabriquée, sous quelque prétexte que ce soit. Vous vous bornerez à exhorter à mieux faire, à indiquer les moyens d’y parvenir. Si, contre toute apparence, et contre son propre intérêt, un ouvrier s’obstinait à fabriquer des choses trop défectueuses pour pouvoir entrer dans le commerce, ou qu’il y eût de sa part des apparences marquées de mauvaise foi, vous vous bornerez à arrêter ce qui sera présenté à la visite. Vous me rendrez compte sans retardement des motifs qui vous auront déterminé ; et vous attendrez des ordres sur le parti que vous aurez à prendre. Enfin, si les inspecteurs marchands se portaient à saisir et à faire statuer sur leurs saisies par le juge des manufactures, vous empêcherez, autant qu’il dépendra de vous, l’exécution des jugements portant des peines quelconques, jusqu’à ce que vous ayez reçu des ordres sur le compte que vous aurez rendu de ces saisies.

Vous aurez soin de m’accuser la réception de cette lettre, dès qu’elle vous sera parvenue, et vous vous y conformerez strictement. Signé TURGOT.

Roland de la Platière

______________

[1] J’ai vu couper par morceaux, dans une seule matinée, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent pièces d’étoffes ; j’ai vu renouveler cette scène chaque semaine, pendant nombre d’années ; j’ai vu les mêmes jours, en faire confisquer plus ou moins, avec amendes plus ou moins fortes, j’ai vu en brûler en place publique, les jours et heures de marché ; j’en ai vu attacher au carcan, avec le nom du fabricant, et menacer celui-ci de l’y attacher lui-même en cas de récidive : j’ai vu tout cela à Rouen, et tout cela était voulu par les règlements, ou ordonné ministériellement, et pourquoi ? uniquement pour une matière inégale, ou pour un tissage irrégulier, ou pour le défaut de quelque fil en chaîne, ou pour celui de l’application d’un nom, quoique cela provint d’inattention, ou enfin pour une couleur de faux teint, quoique donnée pour telle. Longtemps il a été défendu à Rouen de faire du bleu petit teint, quoique son prix fût à celui du bleu bon teint, comme un est à vingt, vingt-cinq, trente, et qu’à raison de cette différence, nombre d’étoffes faites ainsi à l’étranger, circulassent et se consommassent dans le monde entier, tandis que nous étions privés de cette concurrence uniquement pour tenir à notre marotte ; et cette défense était sous la peine infamante de voir brûler sa marchandise en place publique, et d’une amende énorme.

J’ai vu faire des descentes chez des fabricants avec une bande de satellites, bouleverser leurs ateliers, répandre l’effroi dans leur famille, couper des chaînes sur le métier, les enlever, les saisir, assigner, ajourner, faire subir des interrogatoires, confisquer, amender, les sentences affichées et tout ce qui s’ensuit, tourments, disgrâces, la honte, frais, discrédit, et pourquoi ? pour avoir fait des pennes en laine, qu’on faisait en Angleterre, et que les Anglais vendaient partout, même en France ; et cela parce que les règlements de France ne faisaient mention que de pannes en poil. J’en ai vu user ainsi pour avoir fait des camelots en largeurs très usitées en Angleterre, en Allemagne, etc., d’une abondante consommation en Espagne, au Portugal et ailleurs, demandés en France par nombre de lettres vues et connues ; et cela, parce que les règlements prescrivaient d’autres largeurs pour les camelots. J’ai vu tout cela à Amiens, et je pourrais citer vingt sortes d’étoffes toutes fabriquées à l’étranger, toutes circulant dans le monde, toutes demandées en France, toutes occasionnant les mêmes scènes à leurs imitateurs ; et je dois ajouter que j’ai vu, soit en Allemagne, soit en Italie, cinquante lettres au moins de marchands ou fabricants français, à qui l’on avait fait de pareilles demandes, qui toutes annonçaient l’impossibilité de les satisfaire, attendu que les règlements le défendaient ou ne le permettaient pas ; et que j’en ai vu plus de cent d’Espagne et du Portugal, où à de semblables demandes on faisait de pareilles réponses.

J’ai vu tout cela et bien pis, puisque la maréchaussée a été mise en campagne, et qu’il en a résulté en outre des emprisonnements, uniquement parce que des fabricants compatissants, au lieu d’exiger que des ouvriers abandonnés des leurs, et les abandonnant chaque jour ou chaque semaine, vinssent de deux, trois à quatre ligues travailler en ville, ils leur donnaient à travailler chez eux, ouvriers pauvres, ne vivant que du travail de leurs mains, et ayant besoin de tout leur temps. J’ai vu sentence en main, huissiers et cohorte poursuivre à outrance, dans leur fortune et dans leur personne, de malheureux fabricants, pour avoir acheté leurs matières ici plutôt que là, à telle heure plutôt qu’à telle autre, et pour n’avoir pas satisfait à un prétendu droit créé par l’avidité, vexatoirement autorisé, perçu avec barbarie. À force de tonner sur cette rapine, j’en ai suspendu l’effet, mais j’ai encore la vue blessée et le cœur navré, de la voir journellement s’exercer dans la même forme et dans des cas semblables, avec un scandale aussi odieux et une barbarie aussi atroce. Il était question d’entraves horribles et d’un vol manifeste sur le commerce des fils de laine, j’ai obtenu un arrêt du conseil. Il est question d’entraves aussi horribles et d’un vol aussi manifeste sur le commerce des fils de lin. Avant il s’agissait du poids de quelque marchandise que ce fût. Toujours il a fallu qu’une autorité supérieure réprimât l’autorité subalterne, qui favorisait, soutenait même ces vexations : les cas sont semblables ; c’est une tête de la même hydre. Pourquoi, me dira-t-on, Hercule ne frappe-t-il pas de nouveau ? Pourquoi ? répondrai-je : et tout cela s’est passé et se passe encore à Amiens.

On pourra m’objecter, le fait est assez connu, que j’ai moi-même en Languedoc, en un jour et envers la même personne, jugé valable la saisie de deux mille tant de cent pièces de draps ; j’en conviendrai sans honte comme sans remords : je l’ai fait parce que toutes ces étoffes vues et examinées de près par une commission nommée adhoc, indépendamment des vices dignes de toutes les foudres réglementaires, étaient revêtues de deux caractères de faux, l’un qui consistait à présenter au public et à mettre dans le commerce des étoffes qui se vendent sur l’inscription, sur la légende, avec une inscription, une légende qui annonçaient et déterminaient à acheter ces étoffes pour toutes autres qu’elles n’étaient en effet ; l’autre faux était d’avoir apposé sur ces étoffes, de très mauvaises qualités à tous égards, le nom de telle manufacture, et par suite d’être dans l’usage d’y apposer la légende, les armes et tous les accessoires propres à notifier qu’elles étaient de cette manufacture en crédit, en réputation ; crédit et réputation qu’on ruinait en même temps qu’on trompait le public par cette étrange et frauduleuse supposition. Je dirai plus ; c’est que ces deux cas, qui méritaient bien d’être dénoncés, et qui auraient exigé que leur auteur fût poursuivi extraordinairement, ces deux cas ne sont même pas prévus par les règlements, qui n’ont pour objet que de faire faire des étoffes bonnes à la manière des réglementaires, c’est-à-dire, sans considération du prix des matières, des lieux d’où on les tire, de leur abondance ou de leur disette, des obstacles ou de la facilité de se les procurer ; de la possibilité de produire par elles, sinon en ce moment, du moins le moment d’après ; du prix de l’étoffe, de celle qu’on y pourrait substituer, de son emploi, des lieux de sa consommation, de ce qui se fait ailleurs en concurrence, de la fortune, vie et mœurs des consommateurs, enfin de ce qu’on ne saurait ni prédire, ni prévoir ; d’où il arrive que l’édifice sans fondements, sans principes, croule nécessairement avant même d’être élevé ; et que ceux qui l’habitent, comme ceux qui ne l’habitent pas, à moins d’un privilège pour s’en exempter, sont également sujets à être écrasés. Qu’on tourne tant qu’on voudra autour du cercle, c’est toujours là qu’on aboutira.

[2] En dernier lieu, à Amiens, on n’a point consulté le corps des fabricants, le plus nombreux, le plus intéressé à la chose, et le seul instruit dans la partie ; on n’a consulté que la chambre de commerce, composée en grande partie, de marchands épiciers, de brasseurs, etc., qui n’entendent rien aux fabriques.

[3] On sent que partout où le même homme, seul, est chargé de vérifier l’objet sur lequel il y a un droit à percevoir, de percevoir ce droit, de l’enregistrer et d’en rendre compte, cet homme, de la place duquel le produit est médiocre, pourra être tenté de l’augmenter, s’il peut n’y avoir de clair dans sa gestion que ce qu’il veut bien rendre évident ; mais s’il y a un commis à l’enregistrement et un commis à la recette du droit, et que la reddition de compte de celui-ci se fasse sur l’enregistrement de celui-là, alors ces deux commis se contrôlent l’un l’autre ; et, à moins qu’ils ne s’entendent, ou, pour parler net, que ce ne soit deux fripons réunis et d’accord, on saura ce qu’on a en vue de savoir : sans cela, on ne saura rien, et l’on travaillera toujours en aveugle. Mais, dira-t-on, si le droit-ne suffit pas pour payer deux hommes honnêtes, et non de ceux qui, selon eux, savent bien se faire justice ? à cela je n’ai qu’une chose à répondre, c’est de supprimer le droit ; il n’y aura plus de raison pour que l’enregistrement ne soit pas exact.

Laisser un commentaire