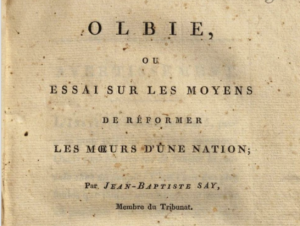

OLBIE OU ESSAI SUR LES MOYENS DE REFORMER LES MŒURS D’UNE NATION

JEAN-BAPTISTE SAY

(1800)

PRÉFACE

OLBIE : L’ŒUVRE OUBLIÉE DE JEAN-BAPTISTE SAY

(éditions Institut Coppet — 2014)

Jean-Baptiste Say est resté célèbre pour un livre, le Traité d’économie politique, qu’il fit paraître en 1803, à l’âge de 36 ans. Cette publication ne lançait pourtant pas le début de sa carrière littéraire. Malgré son jeune âge, Jean-Baptiste Say s’était déjà mêlé à l’époque à plusieurs questions controversées, et notamment, dès 1789, celle de la liberté de la presse. [1] Profitant des temps libres que lui laissait son métier d’employé de banque, Say avait également écrit deux pièces de théâtre, La Tante et le Prétendu, et Le Curé Amoureux, puis un opéra comique, Les Deux Perdrix. En 1800, il avait surtout publié un court texte, qui marqua un tournant dans sa carrière et anticipa sa gloire future : Olbie, ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation.

Jean-Baptiste Say était né à Lyon le 5 janvier 1767, de Françoise Castanet et de son mari Jean-Estienne Say, un commerçant lyonnais originaire de Genève.

À cette époque, la jeune science de l’économie politique était déjà en ébullition. En France, les Physiocrates étaient à la mode. En 1767, le livre de Mercier de la Rivière, L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, faisait sensation, au point que Catherine II l’appelait auprès d’elle en Russie. Cette même année, les Physiocrates mettaient sur pied leur journal d’économie, les Éphémérides du Citoyen, et Turgot, qui leur était proche, écrivait son chef-d’œuvre intitulé Formation et distribution des richesses. À quelques centaines de kilomètres de la France, enfin, un professeur Écossais, Adam Smith, à peine revenu d’un long périple à travers toute l’Europe, entamait la rédaction de ce qui deviendrait la Richesse des Nations.

Naître à une telle époque était une chance, ainsi que l’exprimera bien Albert Thibaudet : « Qui aura vécu sa jeunesse sous Louis XVI, sa maturité sous la Révolution et l’Empire, sa vieillesse sous la Restauration, tiendra dans sa mémoire un des morceaux de durée les plus variés et les plus puissants que l’histoire ait permis. » [2]

Ce jugement, ô combien vrai à bien des égards, sous-estime pourtant l’importance du développement de la science économique, qui se fit parallèlement au début de la vie de Jean-Baptiste Say, avant de se faire avec et par lui.

Or pour comprendre comment s’est effectuée la rencontre de Say avec la science économique, il est nécessaire de lire Olbie.

***

C’est au début de la décennie 1790, si troublée pour la France, que Jean-Baptiste Say fit cette rencontre. Il venait de rentrer d’un long séjour en Angleterre, et de se faire embaucher par Étienne Clavière, futur ministre des finances et alors simple administrateur d’une compagnie d’assurance. C’est dans la bibliothèque de cet homme qu’il eut la chance de trouver un exemplaire, en anglais, de The Wealth of Nations. Plus tard, Jean-Baptiste Say racontera à son frère : « Clavière avait un exemplaire de Smith qu’il étudiait fréquemment ; j’en lus quelques pages dont je fus frappé, et aussitôt que je le pus j’en fis venir un exemplaire que j’ai encore. » [3]

Mais mettre en application les principes de Smith, ou les répandre en France, n’était pas encore possible pour notre jeune homme. Bien qu’il fût un temps employé au Courrier de Provence de Mirabeau, son poste ne consistait qu’à recevoir et gérer les abonnements. Ce n’est qu’en 1794 qu’il fut lui-même, à proprement parler, un journaliste. Il prit la direction d’un nouveau journal, intitulé La Décade philosophique, littéraire et politique, avec cette devise : « Les lumières et la morale sont aussi nécessaires au maintien de la République que le fut le courage pour la conquérir. » Soit que sa lecture d’Adam Smith n’ait pas encore porté ses fruits, soit qu’il n’ait pas trouvé d’occasions pour les traiter, les questions économiques étaient étonnamment absentes des articles du jeune rédacteur en chef.

Il faudra attendre 1798, et un concours de l’Institut National, d’où naquit Olbie, pour voir Jean-Baptiste Say s’exprimer en tant qu’économiste.

Dans cet ouvrage, certainement, Say ne développe pas uniquement ni même principalement des réflexions économiques. Le sujet de son mémoire est bien plutôt, ainsi que l’indique le sous-titre, un « essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation ». Mais en connaisseur des leçons de l’économie politique, Say a bien conscience du fait que les principes de cette science constituent la base sur laquelle, justement, il faut réformer les mœurs d’une nation.

C’est par la connaissance, c’est par l’instruction et le savoir, nous dit d’abord Jean-Baptiste Say, que la morale peut faire le plus grand progrès, et que la société peut avancer vers un degré plus élevé de civilisation. Say écrit :

« Les hommes instruits, en général, font moins de mal, commettent moins de dégâts que ceux qui ne le sont pas. L’homme qui a étudié l’agriculture, et qui sait ce qu’il faut de soins pour faire pousser une plante, pour élever un arbre, celui qui connaît leurs usages économiques, sont moins près de les détruire, que l’ignorant chez qui ces précieuses productions ne réveillent aucune idée. De même, l’homme qui a étudié les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations, ne les sape jamais sans répugnance. » [4]

« Mais c’est principalement en nous éclairant sur nos propres intérêts que l’instruction est favorable à la morale. Le manouvrier qui boit en quelques heures ses profits de la semaine, qui rentre chez lui pris de vin, bat sa femme, corrompt par son exemple des enfants qui pourraient devenir l’appui de sa vieillesse, et qui enfin ruine sa santé et meurt à l’hôpital, calcule moins bien que cet ouvrier diligent qui, loin de dissiper ses petites épargnes, les accumule, ainsi que leurs intérêts, se fait un sort sur ses vieux jours, et passe l’âge du retour au sein d’une famille active qu’il a rendue heureuse, et dont il est adoré. » [5]

Cette connaissance, ainsi que ces deux citations le font déjà sentir, est en grande partie économique. Les principes de l’économie politique sont en effet ceux qui présentent « les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations » et qui exposent les vertus de l’épargne et de la tempérance. D’où il résulte, pour Say, que la science économique est une « science importante, la plus importante de toutes ». [6]

La connaissance de ses principes est, selon notre auteur, d’une nécessité tout à fait impérieuse. Ce fait lui fait écrire des mots qui sonnent d’une manière toute particulière quand on connait la carrière future de Say :

« Quiconque ferait un Traité élémentaire d’économie politique, propre à être enseigné dans les écoles publiques, et à être entendu par les fonctionnaires publics les plus subalternes, par les gens de la campagne et par les artisans, serait le bienfaiteur de son pays. » [7]

En effet, bien que négligée par les peuples, la science de l’économie politique est pourtant celle qui lui enseigne comment ils s’enrichissent.

« L’indigent, assailli par tous les besoins, regarde des signes noirs empreints sur des feuilles blanches, comme une savante futilité. Il ignore que les plus sublimes connaissances, que les utiles notions de l’économie politique, par exemple, sources fécondes de la prospérité et du bonheur des nations, sont cachées sous les caractères qu’il méprise, et que si ses aïeux avaient su en soulever le voile, il ne serait pas, lui, réduit à partager avec sa grossière famille un morceau de pain noir sous une hutte de sauvage. » [8]

Jean-Baptiste Say, lui si versé dans les matières économiques, ne s’avise pourtant pas de vouloir devenir un conducteur de peuple, qui, pour reprendre le mot de Voltaire, forcerait les Français à devenir heureux. [9] Si l’instruction est si nécessaire, continue ainsi Say, c’est aussi parce que la force ne suffira jamais à rendre un peuple moral et sage :

« Nous voulons que les hommes se conduisent bien. Suffit-il de le leur commander ? Le premier de nos maîtres, l’expérience, nous dit que non. Si les meilleurs préceptes, appuyés de l’autorité des lois, de l’ascendant de la force, de la sanction divine, suffisaient pour rendre les hommes vertueux, il n’est pas de nation qui ne fût un modèle de toutes les vertus ; car il n’en est pas une dont les lois ne commandent de bien vivre ; il n’est pas de religion qui ne menace le pécheur de punitions effrayantes, et qui ne promette des récompenses magnifiques à l’homme de bien. Que sont cependant ces nations si bien endoctrinées ? En est-il une seule où l’homme ambitieux n’ait pas écrasé ses rivaux ; où la vengeance n’ait pas exercé ses fureurs ; où l’amour du lucre n’ait pas inspiré les tromperies les plus honteuses et les plus viles prostitutions ? » [10]

« Si les lois divines et humaines ont si peu de pouvoir pour fonder de bonnes mœurs, où faut-il en chercher les moyens ? Dans le cœur de l’homme. « Quiconque se mêle d’instituer un peuple, dit Rousseau, doit savoir dominer les opinions, et par elles gouverner les hommes ». Si l’on veut que telle manière d’être, telle habitude de vie s’établisse, la dernière chose à faire est donc d’ordonner que l’on s’y conforme. Voulez-vous être obéi ? Il ne faut pas vouloir qu’on fasse : il faut faire qu’on veuille. » [11]

« On a fait de mauvais républicains chaque fois qu’on a voulu rendre les hommes tels, le pistolet sur la gorge. On a conquis l’apparence, tout au plus. Il en serait de même de la vertu : la violence ne peut que lui ôter de ses grâces et de ses attraits. La sotte pruderie que tout le monde fut forcé d’affecter dans les dernières années de Louis XIV, produisit les dérèglements de la régence. » [12]

C’est donc par l’éducation, c’est par la diffusion toujours plus étendue des principes de la morale et de la science de l’économie politique, que les citoyens pourraient être mieux informés sur ce qui constitue leurs intérêts, et tout le livre Olbie est consacré à prouver cette assertion.

***

L’avantage des écrits de jeunesse, qu’ils soient de Marx ou de Say, c’est qu’ils renseignent sur le projet global de l’auteur, sur ses intuitions fondamentales, mais aussi sur les différentes étapes qu’on dû franchir ses idées.

De ce point de vue, Olbie ne nous déçoit pas : ce petit livre nous fournit bien une image différente de Say que son Traité et que ses ouvrages d’économie ultérieurs.

Libéral, Jean-Baptiste Say est loin d’être insensible aux souffrances du peuple. On le voit critiquer l’inégalité des richesses et recommander l’épargne aux ouvriers pour améliorer leur condition, notamment à travers l’établissement de caisses de prévoyance. Mieux : en apprenti économiste, il en étudie en détail le fonctionnement, pour montrer pourquoi les ouvriers pourraient y trouver effectivement une solution à certaines de leurs difficultés. Il précise même qu’il faudrait que l’État ne vienne pas troubler le fonctionnement de cette salutaire institution privée.

« Dans nos villes, il y a actuellement un grand nombre de professions dans lesquelles les ouvriers gagnent en six jours leur dépense de dix. Ils pourraient donc, en se réservant un jour pour le repos, mettre de côté la valeur de trois journées par décade. Dans les villes, chaque journée peut être évaluée deux francs : ainsi un ouvrier pourrait, avec de la conduite, mettre six francs tous les dix jours à la caisse d’épargnes. Or un homme qui, à l’âge de vingt ans, mettrait tous les dix jours de côté six francs jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, toucherait à cet âge, par l’effet des intérêts accumulés à cinq pour cent, un capital de près de vingt mille francs ; mais pour que l’ouvrier ait confiance dans une caisse d’épargnes, il ne faut pas qu’il puisse redouter les conceptions fiscales d’un gouvernement versatile, qui serait capable, l’année suivante, de supprimer ou de dénaturer l’établissement. » [13]

Il nous apparaît aussi comme un féministe avant l’heure, en phase en cela avec toute la tradition libérale, de John Stuart Mill à Yves Guyot en passant par Paul-Leroy Beaulieu. [14] Reconnaissant que « la nature a généralement donné aux femmes les qualités morales dans un plus haut degré qu’à nous », Say écrit par exemple, sur le sujet de l’éducation :

« Nous devons aux femmes, nos premières connaissances et nos dernières consolations. Enfants, nous sommes l’ouvrage de leurs mains : nous le sommes encore quand nous parvenons à l’état d’hommes. Leur destinée est de nous dominer sans cesse, par l’empire des bienfaits, ou par celui des plaisirs ; et là où elles ne sont pas vertueuses, c’est en vain que nous voudrions le devenir. C’est par l’éducation des femmes qu’il faut commencer celle des hommes. » [15]

Say nous surprend plus lorsqu’il s’aventure à défendre l’impôt progressif, qu’il considère équitable « par cette raison que dans l’état de civilisation, l’augmentation de revenu est d’autant plus difficile, que le revenu est moindre. Suivant un dicton populaire, les premiers cent écus sont plus durs à gagner que les derniers cent mille francs. » [16]

Il nous étonne encore quand il nous parle de la « grande vénération » qu’il a pour Rousseau et de la « persuasion où je suis que ses écrits seront au nombre de ceux qui contribueront le plus au perfectionnement futur de l’espèce humaine ». [17]

Sa condamnation de l’égoïsme, bien que différente de l’image traditionnelle du libéralisme économique, est cependant dans la lignée des écrits d’Adam Smith sur la philosophie morale. Ainsi, quand Say évoque le « sentiment qui nous fait compatir aux affections des autres » et qu’il le présente comme un « sentiment précieux, l’opposé de l’égoïsme, un des plus beaux attributs de l’homme »[18], il ne fait que reproduire l’une des idées-forces de la Théorie des sentiments moraux du maître écossais, qu’il avait pu consulter dans l’une des trois traductions françaises disponibles. [19]

Et cependant, malgré certains traits qui peuvent le rendre méconnaissable, Jean-Baptiste était déjà le partisan d’un libéralisme des plus vigoureux, parfaitement en phase avec les enseignements de cette science de l’économie politique dont il s’était fait l’élève. À l’occasion d’une discussion sur le commerce, Say prend ainsi le soin de s’affirmer partisan du libre-échange intégral et de pointer du doigt la bêtise du protectionnisme :

« Supposons un moment que chacune des communes, petites et grandes, qui composent la France, loin de chercher à multiplier leurs communications, et à étendre leurs relations entre elles, entourât son territoire d’une clôture, et, dans la vue de favoriser le débit de ses propres denrées, empêchât l’introduction des denrées des communes voisines, ou du moins y mît de grandes entraves ; ces communes en seraient-elles plus heureuses, plus riches et mieux pourvues ? Loin de là, dira-t-on. Eh bien ! ces lignes de places fortes, ces douanes, ces commis qui garnissent les frontières des États, ont le même inconvénient pour tous et pour chacun. Sous prétexte d’enfermer en dedans l’argent, on ferme en dehors l’abondance. Le jour où l’on fera tomber les barrières qui séparent les nations, détruira la cause la plus féconde des guerres, et précédera de peu de temps une époque de prospérité générale. » [20]

C’est sur ce libéralisme économique, défendu d’une manière scientifique, que reposeront l’ensemble des discussions du Traité d’économie politique qui paraîtra trois ans plus tard. Son Traité, plus qu’Olbie, vite oubliée, lui assurera une gloire considérable. Jean-Baptiste Say deviendra le maître de toute la pensée économique française pendant au moins un siècle.

À la fin de son ouvrage, anticipant presque cette gloire qui l’attendait, Say disait anticiper que dans l’avenir « les noms de pacificateur, de créateur de la prospérité publique, ne seront pas entourés de moins d’éclat que celui de conquérant. » [21] Aujourd’hui que sa grande célébrité d’autrefois nous apparaît entièrement consommée, il semble que cette prophétie ne se soit pas vraiment réalisée. À moins qu’un jour, demain peut-être, la France s’attache à lire et à faire lire ses grands économistes, et le premier d’entre eux : Jean-Baptiste Say.

Benoît Malbranque

Institut Coppet

AVERTISSEMENT

L’Institut national, en l’an V [22], proposa pour sujet de prix cette question : Quels sont les moyens de fonder la morale chez un peuple ? C’est l’une des plus belles que jamais aucune société savante ait proposée. Elle avait un degré d’utilité tout particulier pour la France, qui ne possédait, pour faire marcher la République, que des hommes formés aux habitudes de la monarchie. Malheureusement cette question ne produisit aucun discours que l’Institut jugeât digne de la couronne.

Alors l’Institut la reproduisit avec une restriction qui devait la rendre encore plus difficile à traiter. Il demanda, non pas quels sont les moyens, mais quelles sont les institutions, etc. Si l’on n’avait pas réussi à fonder la morale lorsqu’on en avait tous les moyens à sa disposition, on devait y réussir moins encore, lorsque la faculté de s’occuper de plusieurs moyens, qui ne sont pas des institutions, était ôtée.

Enfin un nouveau programme restreignit encore les ressources laissées aux concurrents, et alla jusqu’à leur tracer un plan dont il ne leur fut pas permis de s’écarter. Aussi l’Institut, sur le rapport d’une commission, a-t-il jugé qu’aucun des ouvrages envoyés au concours n’avait rempli les conditions du programme, et il a retiré cette question.

Quoique l’Essai qu’on va lire ait été envoyé à ce dernier concours, je suis un des premiers à applaudir au parti qu’a pris l’Institut ; sa détermination est conforme au système qu’il avait adopté relativement à cette question ; mais je prendrai la liberté d’exposer par quel motif je n’ai pas cru devoir entrer dans ses vues : ce sera répondre à la seule critique que la commission chargée de l’examen des ouvrages, a faite du mien, qu’elle a d’ailleurs, dans son rapport, traité beaucoup trop favorablement sans doute.

Suivant elle, ma méthode « présente, au lieu de raisonnements, des tableaux, et met en action ce que d’autres ont mis en théorie et en système : mais c’est précisément une théorie et un système qu’on demandait. »

En premier lieu, je crois avoir accompagné mes tableaux d’assez de raisonnements pour qu’on se rendît compte de leurs motifs ; le lecteur en jugera. En second lieu, j’ai cru qu’un ouvrage envoyé au concours ouvert par un corps savant, n’était pas destiné uniquement pour ce corps savant ; que ses membres ne demandaient point aux concurrents de les éclairer, mais de travailler à des écrits qui pussent influer sur l’opinion générale, répandre des vérités utiles, détruire des erreurs dangereuses. Or ce n’est point avec des abstractions qu’on parvient à ce but, c’est, si je ne me trompe, en revêtant les préceptes de la raison des grâces de l’élocution et des charmes du sentiment. Sans doute je suis loin de l’avoir atteint ; mais la commission de l’Institut devait-elle me blâmer d’y prétendre ?

Mon principal désir, en composant cet ouvrage, ayant été de me rendre utile, j’ai dû l’imprimer. Et quel temps fut plus favorable à la publication d’un écrit sur les mœurs de la nation, que celui où nous sommes, que celui où deux hommes dont les talents éminents et la moralité ne sont pas contestés, même de leurs plus grands ennemis, ont conçu le projet de fonder la stabilité de la République sur l’observation des règles de la morale, et ont été placés par leurs concitoyens dans les premières magistratures ? Certes, c’est à une telle époque qu’il est permis de se livrer aux rêves d’une imagination philanthropique. Je regrette seulement d’avoir réduit à la mesure ordinaire d’un discours académique, un ouvrage qui, par l’importance de son objet, par les nombreux développements dont il était susceptible, offrait la matière d’un livre.

Les notes trop étendues pour être placées au bas des pages, ont été renvoyées à la fin. Les endroits auxquels elles ont rapport dans le courant de l’ouvrage, sont marqués d’une lettre majuscule. La plupart renferment des digressions et des citations qui, sans être étrangères au sujet, auraient interrompu le fil des idées.

SOMMAIRE

Définition des mots mœurs, morale, moralité. — But de la morale. — Deux sortes d’institutions sont nécessaires pour réformer les mœurs : celles qui agissent sur les hommes neufs, ou enfants, et celles qui agissent sur les hommes faits. — De quelle nature doivent être les premières, les secondes. — Le peuple d’Olbie, peuple imaginaire, fournit des exemples de l’application de ces principes. — Chaque principe de détail est développé en même temps que l’exemple. — Un bon traité d’économie politique doit être le premier livre de morale, et pourquoi. — Du pouvoir de l’argent. — De l’autorité de l’exemple. — Des effets de l’instruction. — De l’influence des femmes. — Des fêtes, des monuments. — Gardiens des mœurs. — Le bonheur considéré comme moyen. — Résultats.

OLBIE, ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation

Par le mot de Mœurs, appliqué aux hommes, il ne faut point entendre seulement les relations honnêtes et régulières des deux sexes entre eux, mais les habitudes constantes d’une personne, ou d’une nation, dans ce qui regarde la conduite de la vie.

La Morale est la science des mœurs. Je dis science ; car, dans l’état de société, les règles de conduite ne sont pas toutes d’institution naturelle ; elles s’apprennent. Il est vrai qu’elles s’apprennent dès l’enfance et par routine ; mais le langage, qui est une science aussi, ne s’apprend-il pas de même ?

La Moralité est l’habitude de consulter les règles de la Morale dans toutes ses actions. Entre tous les êtres, l’homme seul paraît être susceptible de posséder cette belle faculté.

Le but de la Morale est de procurer aux hommes tout le bonheur compatible avec leur nature. En effet, les devoirs qu’elle nous prescrit ne peuvent être que de deux espèces : A- ceux dont l’accomplissement a pour objet notre propre conservation et notre plus grand bien ; l’avantage en est immédiat et direct ; et B- ceux dont l’accomplissement fait le bonheur des autres hommes. Or ces derniers sont réciproques. Qu’on les suppose fidèlement remplis : chaque personne jouira des vertus de toutes les autres. C’est le cas d’un contrat mutuellement avantageux. Ainsi une nation qui connaîtrait et suivrait généralement les règles de la morale, ferait, dans toute la rigueur du terme, ce qu’on appelle un bon marché. Elle serait la plus heureuse des nations.

Le soin de fixer et de disposer ces règles, regarde le Moraliste. Ici, je suis forcé de supposer qu’elles sont connues, que l’on sait positivement quels sont les devoirs d’hommes, de fils, de frères, de citoyens, de magistrats, d’époux et de pères. Ma tâche est de rechercher par quels moyens on peut engager un peuple vieilli dans des habitudes vicieuses et dans de funestes préjugés, à suivre ces règles, de l’observation desquelles sa félicité serait l’infaillible récompense.

***

Lorsque cette bonne idée tombe dans la tête des chefs d’une nation de vouloir réformer ses mœurs, il est deux sortes d’institutions dont il est nécessaire qu’ils s’occupent : celles qui doivent donner de bonnes mœurs aux hommes à venir, c’est-à-dire celles qui ont rapport à l’éducation[23], et celles qui peuvent reformer les hommes faits.

L’éducation se propose deux objets : la direction des facultés physiques et morales de l’enfance, et en second lieu son instruction.

Rousseau regarde le premier de ces deux objets comme le plus important. En effet, de bonnes mœurs ne sont que de bonnes habitudes, et cette première direction a pour but de former ces bonnes habitudes, soit au physique, soit au moral. « La plupart des républiques, dit Bacon, n’auraient pas eu besoin de faire tant de lois pour diriger les hommes, si elles avaient pris la précaution de bien élever les enfants ».

Cependant, quelque importante que soit cette partie de l’éducation, on aurait très grand tort de regarder celle qui a rapport à l’instruction comme indifférente pour la morale. L’instruction a, relativement aux mœurs, ces deux grands avantages : c’est d’abord qu’elle les adoucit, et, en second lieu, qu’elle nous éclaire sur nos vrais intérêts.

Elle adoucit les mœurs en tournant nos idées vers des objets innocents ou utiles. Les hommes instruits, en général, y font moins de mal, commettent moins de dégâts que ceux qui ne le sont pas. L’homme qui a étudié l’agriculture, et qui sait ce qu’il faut de soins pour faire pousser une plante, pour élever un arbre, celui qui connaît leurs usages économiques, sont moins près de les détruire, que l’ignorant chez qui ces précieuses productions ne réveillent aucune idée. De même, l’homme qui a étudié les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations, ne les sape jamais sans répugnance.

Mais c’est principalement en nous éclairant sur nos propres intérêts, que l’instruction est favorable à la morale. Le manouvrier qui boit en quelques heures ses profits de la semaine, qui rentre chez lui pris de vin, bat sa femme, corrompt par son exemple des enfants qui pourraient devenir l’appui de sa vieillesse, et qui enfin ruine sa santé et meurt à l’hôpital, calcule moins bien que cet ouvrier diligent qui, loin de dissiper ses petites épargnes, les accumule, ainsi que leurs intérêts, se fait un sort sur ses vieux jours, et passe l’âge du retour au sein d’une famille active qu’il a rendue heureuse, et dont il est adoré.

C’est surtout dans un état libre qu’il importe que le peuple soit éclairé. C’est de lui que s’élèvent les pouvoirs, et c’est du sommet du pouvoir que découle ensuite la vertu ou la corruption ; c’est entre les mains des gens en place que sont toutes les nominations, toutes les institutions et l’ascendant de l’exemple. S’ils sont ineptes, méchants et corrompus, l’ineptie, la perversité et la corruption inondent toute la pyramide sociale.

Telle est, selon moi, l’influence qu’exercent sur les mœurs les deux parties qui constituent l’éducation.

N’ayant pas la prétention de donner dans cet écrit un traité d’éducation plus qu’un traité de morale, je suis forcé de supposer que les principes d’une bonne éducation sont connus. Ils ont été discutés et établis par de grands maîtres, à la tête desquels on peut compter, parmi les modernes, Montaigne, Locke et Rousseau. Montaigne, esprit juste, philosophe érudit, mais écrivain peu méthodique, a laissé échapper dans ses admirables causeries, le germe des idées recueillies par les deux autres. Locke a lié, complété cette doctrine, l’a étendue à tous les cas : mais son livre est sec et minutieux ; il n’attaque pas les préjugés de toutes les sortes, et l’on y chercherait vainement le charme de style qui fait lire l’Émile de Rousseau, non plus que cette éloquence du sentiment, qui est la raison pour les esprits faibles, et qui, jointe à la raison, fait les délices des esprits éclairés. Aussi le livre de Jean-Jacques, malgré un petit nombre de paradoxes, qu’il y soutient peut-être avec trop de prédilection, malgré l’impossibilité de faire l’application de quelques-uns de ses préceptes, même des principaux, a produit une révolution dans la manière d’élever les enfants ; et si jamais la moitié des habitants de la France parvient à savoir lire, et à comprendre seulement la moitié de ce livre important, l’influence en sera prodigieuse. Alors un discours comme celui-ci deviendra la chose du monde la plus inutile.

S’il n’est pas de mon sujet de poser les principes d’une bonne éducation, je dois au moins chercher par quels moyens la généralité d’une nation encore très retardée, peut être amenée à les adopter ; car une partie de la morale à fonder actuellement, est celle qui portera les hommes à répandre de bonnes semences pour l’avenir.

Et d’abord, comment une nation qui n’aurait que de mauvaises habitudes, pourrait-elle en donner de bonnes à ses jeunes citoyens ? Elle ne doit pas en abandonner l’espoir. Les pères peuvent se croire intéressés à faire le mal ; jamais à l’enseigner. Ils peuvent vouloir communiquer leurs préjugés ; mais si les institutions qui les ont nourris n’existent plus, ces préjugés ne germeront pas au sein de leurs enfants. Les pères sont ignorants… : on peut compter sur l’orgueil paternel qui les fait jouir du mérite et des succès de leurs fils. Enfin, si d’excellents instituteurs existent, si l’avenir respire dans les écrits de quelques grands hommes, cette nation ne doit désespérer de rien. J’appelle grands hommes ceux qui, dans le mouvement général vers un perfectionnement, ont devancé leur siècle.

Une nation qui a de mauvaises mœurs et de bons livres, doit de tout son pouvoir favoriser l’enseignement de la lecture.

L’indigent, assailli par tous les besoins, regarde des signes noirs empreints sur des feuilles blanches, comme une savante futilité. Il ignore que les plus sublimes connaissances, que les utiles notions de l’économie politique, par exemple, sources fécondes de la prospérité et du bonheur des nations, sont cachées sous les caractères qu’il méprise, et que si ses aïeux avaient su en soulever le voile, il ne serait pas, lui, réduit à partager avec sa grossière famille un morceau de pain noir sous une hutte de sauvage.

Veut-on qu’il donne de l’instruction à ses enfants ? qu’on commence par lui procurer assez de tranquillité et une portion, suffisante de bien-être, pour qu’il puisse songer à ce qui ne sera jamais à ses yeux qu’un objet d’utilité secondaire.

Or, cette portion suffisante de bien-être ne saurait résulter que d’une sage répartition des richesses générales, qui elle-même ne peut être le fruit que d’un bon système d’économie politique ; science importante, la plus importante de toutes, si la moralité et le bonheur des hommes méritent d’être regardés comme le plus digne objet de leurs recherches. [24]

Ce serait en vain qu’on voudrait accélérer d’une manière forcée cette marche naturelle des choses. La bonne éducation, l’instruction, dont l’aisance sera la source, dont les bonnes mœurs seront la conséquence, ne germeront jamais qu’avec l’aisance du peuple. C’est ce dont il faut d’abord s’occuper. Si l’on refuse de commencer par le commencement, on ne créera que des institutions nominales, qui pourront bien avoir dans l’origine l’apparence et l’éclat d’institutions solides, mais qui ressembleront bientôt à ces festons de feuillage, à ces arbres factices, sciés dans les forêts pour embellir les fêtes ; superbes végétaux sans racines, qui jouent un moment la nature champêtre, mais qui, incapables de produire ou des fleurs ou des fruits, n’offrent bientôt aux regards qu’un pompeux arrangement de fagots desséchés.

De bonnes institutions d’éducation une fois établies, ne sont que des semences pour l’avenir. Les hommes qu’elles produiront auront pris la bonne habitude d’être vertueux ; leur morale peut se passer de tout autre fondement. Mais la portion déjà formée d’une nation doit-elle renoncer entièrement à l’espérance de se donner de bonnes mœurs ? Il serait trop affligeant de le penser. On a comparé l’homme à un arbrisseau qui, jeune et souple encore, peut se ployer à toutes les directions, et qui, devenu grand, se roidit contre tous les efforts. Heureusement que la ressemblance n’est pas entière : l’arbre végète ; l’homme a une volonté, des besoins, des passions, et il reste contre ses mauvais penchants plusieurs leviers puissants ; mais il faut qu’on veuille s’en servir, et qu’on trouve des hommes capables de les manier.

Nous voulons que les hommes se conduisent bien. Suffit-il de le leur commander ? Le premier de nos maîtres, l’expérience, nous dit que non. Si les meilleurs préceptes, appuyés de l’autorité des lois, de l’ascendant de la force, de la sanction divine, suffisaient pour rendre les hommes vertueux, il n’est pas de nation qui ne fût un modèle de toutes les vertus ; car il n’en est pas une dont les lois ne commandent de bien vivre ; il n’est pas de religion qui ne menace le pécheur de punitions effrayantes, et qui ne promette des récompenses magnifiques à l’homme de bien. Que sont cependant ces nations si bien endoctrinées ? En est-il une seule où l’homme ambitieux n’ait pas écrasé ses rivaux ; où la vengeance n’ait pas exercé ses fureurs ; où l’amour du lucre n’ait pas inspiré les tromperies les plus honteuses et les plus viles prostitutions (C) ?

Qu’on ne s’imagine pas que plusieurs d’entre elles n’offrent qu’un petit nombre d’exemples de ces crimes. Ils sont rares, exercés en grand, parce que les grandes occasions sont toujours rares ; mais les causes qui les produisent dans les circonstances importantes, existent et agissent perpétuellement dans les circonstances de la vie commune. Si l’on ne voit pas tous les jours un frère détrôner son frère, tous les jours on voit un aîné de famille disputer à son cadet, à un bâtard innocent de l’erreur de sa naissance, les moindres parcelles d’un immense héritage.

La justice humaine, pauvre et inégale justice, atteint bien quelques-uns des crimes qui troublent le repos de la société, mais jamais elle n’atteint et ne détruit la cause qui les fait commettre ; d’où il résulte qu’elle punit en effet, non le crime, mais la maladresse du criminel qui n’a pas su se mettre à couvert de son glaive. La justice n’enseigne pas la morale : elle enseigne la prudence et l’astuce.

Si les lois divines et humaines ont si peu de pouvoir pour fonder de bonnes mœurs, où faut-il en chercher les moyens ? Dans le cœur de l’homme. « Quiconque se mêle d’instituer un peuple, dit Rousseau, doit savoir dominer les opinions, et par elles gouverner les hommes ». Si l’on veut que telle manière d’être, telle habitude de vie s’établisse, la dernière chose à faire est donc d’ordonner que l’on s’y conforme. Voulez-vous être obéi ? Il ne faut pas vouloir qu’on fasse : il faut faire qu’on veuille. [25]

Je ne prétends point que, pour faire adopter une institution, on doive la calquer sur les préjugés de ceux pour qui elle est faite. Il faut bien que Lycurgue ait choqué en quelque chose les opinions de son siècle, puisqu’en voulant faire adopter ses lois, il excita une émeute et qu’il fut assailli à coups de pierres ; mais ses lois subsistèrent. Qu’on se fiche contre une institution nouvelle, j’y consens ; mais qu’on soit amené, par son propre intérêt, à la conserver ; qu’elle soit telle que non les ordres du législateur, mais la nature des choses, l’attire plus fortement que le goût général ne la repousse. Pourquoi cette considération, la première dont on doive s’occuper en portant une loi, en fondant une institution, est-elle ordinairement la dernière dont on s’avise ?

Il s’agit donc, je le répète, de chercher dans le cœur de l’homme, et là seulement, la garantie de sa conduite.

L’homme soupire sans cesse après le bonheur, et principalement après le bonheur prochain et sensible (D) : s’il ne s’ouvre devant lui pour l’atteindre que la voie du crime, il s’y précipite. Si le chemin de la vertu peut y conduire, il le préfère. Cette disposition mise en nos âmes par la nature, et que tous les rhéteurs du monde essayeraient en vain de changer, doit diriger sans cesse le moraliste. Au lieu de s’attacher à vaincre les désirs de l’homme, il doit s’en servir.

On a dit qu’il fallait rendre la vertu aimable : j’ose ajouter qu’il faut la rendre profitable. Le vice est hideux : rendons-le funeste.

Si l’on a vu des institutions opérer sur les mœurs des prodiges, ne nous y trompons point, c’est que les législateurs qui les ont établies, ont connu ce mobile, et en ont tiré parti. Trois cents Spartiates meurent aux Thermopyles pour leur patrie ; c’est un des plus grands exemples de dévouement dont l’histoire ait conservé le souvenir. Comment Lycurgue parvint-il à leur inspirer cet héroïque courage ? Nous aurions pu le deviner ; mais Xénophon nous l’apprend positivement : « Ce grand législateur, dit-il, a pourvu au bonheur de l’homme brave, et a dévoué le lâche au malheur et à l’opprobre ». [26] Fuir et être perpétuellement misérables étaient pour les compagnons de Léonidas une même chose. Le moyen, après cela, d’abandonner son poste, et de reparaître aux bords de l’Eurotas ! Ces braves gens n’avaient pas deux partis à prendre : ils n’avaient plus qu’à mourir ; c’est ce qu’ils firent. [27]

Faisons pour la vertu ce que Lycurgue fit pour le courage, et que, suivant l’expression de Rousseau, elle puisse ouvrir toutes les portes que la fortune se plaît à fermer. [28] Plusieurs colonies modernes qui ont établi leurs institutions suivant ces principes, les ont vues couronnées du succès. La plupart des Européens qui formèrent des établissements sur les côtes de l’Amérique septentrionale, n’emportèrent ni les regrets, ni même l’estime de leurs anciens compatriotes. Plusieurs étaient des débiteurs insolvables ou même frauduleux, et quelques-uns avaient plus que des fautes à se reprocher. Arrivés sur le continent américain, il fallut bien qu’entre eux, ils honorassent les qualités qui seules pouvaient conserver la société naissante. Les emplois, le pouvoir, le crédit, la fortune, allèrent chercher ceux qui se rendaient recommandables par leur bonne foi, leur esprit de conduite, leur amour du travail. Les hommes sans probité dans les affaires, sans délicatesse envers les femmes, sans bienveillance pour leurs frères, n’y pouvaient subsister. Il fallait qu’ils changeassent de caractère ou qu’ils partissent. Aussi les mœurs de ce peuple ont-elles, en général, offert aux nations d’Europe, même pendant les orages d’une révolution, des exemples de vertus inconnus parmi elles ; et le rebut de ces nations a mérité d’en devenir le modèle. [29]

Tels sont, je crois, les principes qui doivent guider dans la recherche et l’adoption des institutions propres à fonder la morale chez un peuple. Je vais maintenant montrer ces mêmes principes mis en pratique au sein d’une société qui a établi sa liberté politique sur les ruines d’une monarchie absolue, et qui n’est parvenue à consolider l’édifice de cette liberté, qu’en changeant totalement ses mœurs, ou, si l’on veut, ses habitudes (E). Ce peuple, qui habite un pays nommé Olbios, en français Olbie, jouissant, depuis un demi-siècle environ, d’une liberté fondée sur de bonnes lois, est trop avancé dans la route de la sagesse, pour que les reproches que pourra exciter le souvenir de son ancienne dépravation aient de quoi l’offenser. On ne rougit que des fautes qu’on est encore capable de commettre.

Je ne puiserai chez les Olbiens qu’un petit nombre d’exemples. C’est tout ce que me permettent les bornes que je me suis prescrites. Mais ces exemples suffiront, j’espère, pour faire naître des idées plus étendues, plus liées, plus justes peut-être ; et mon travail, quoique imparfait, n’aura pas été inutile.

J’ai cru devoir établir des principes avant de proposer des exemples, parce que les uns peuvent être bons, et les autres mal choisis. C’est aux hommes qui sont plus éclairés et plus puissants que moi, à tirer des premiers toutes les conséquences qui peuvent en sortir, à déployer leur génie, la fermeté de leur caractère, dans l’application de ces principes ; ce qui est sans doute la tâche la plus difficile, lorsqu’il s’agit de créer des institutions sociales.

On verra que je suppose toujours que les chefs de la nation, ceux de qui les institutions dépendent, ont la ferme volonté de régénérer les mœurs de leurs concitoyens ; autrement, il serait bien superflu de s’en occuper. [30] Lycurgue changea les mœurs de Sparte ; mais il le voulut fortement. [31] Si les Spartiates eussent préféré de rester corrompus, et que Lycurgue eût été de leur avis, je ne sais pas trop par quel moyen la réforme eût pu s’opérer.

C’est donc aux législateurs des nations, aux plus influents de leurs magistrats, de leurs orateurs, de leurs écrivains, à concourir avec moi dans cette entreprise. Que ceux de mes concitoyens qui sont faits pour influer sur les mœurs nationales, par leurs places ou par leurs talents, se livrent enfin à l’accomplissement de cette œuvre louable et grande. Puissent-ils concevoir combien il doit en résulter de solide gloire pour eux-mêmes, et de bonheur véritable pour tous !

Après la révolution qui permit aux Olbiens de se conduire, non plus d’après d’anciens usages, mais suivant les conseils de la raison, les chefs de la nation s’attachèrent à diminuer la trop grande inégalité des fortunes ; ils sentirent que, pour se former de bonnes mœurs, la situation la plus favorable dans laquelle une nation puisse se trouver, est celle où la majeure partie des familles dont elle se compose, vit dans une honnête aisance, et où l’opulence excessive est aussi rare que l’extrême indigence.

La misère expose à des tentations continuelles ; que dis-je ? à des besoins impérieux. Non seulement les actes de violence coupables, mais encore la dissimulation, les friponneries, les prostitutions[32], les émeutes, sont presque toujours le fruit de l’indigence. Que de gens ont embrassé un parti politique abhorré, ou des opinions hasardées, uniquement pour subsister ! Tel homme n’aurait pas bouleversé son pays, s’il eût eu de quoi vivre. Ah ! si les riches, chez certains peuples, entendaient bien leur intérêt, loin de pomper la substance du pauvre, pour grossir sans mesure leur fortune, ils y mettraient volontairement des bornes, et sacrifieraient une partie de leur avoir, afin de jouir en paix du reste.

Les grandes richesses ne sont pas moins funestes aux bonnes mœurs (G). La facilité d’acheter, chez les hommes, produit autant de maux que la tentation de se vendre. L’opulence endurcit l’âme : on apprécie mal des besoins qu’on ne ressent jamais et à l’abri desquels on se croit pour toujours. Les riches sont entourés d’une foule de complaisants qui, pour se rendre agréables, éloignent de leur vue les objets hideux, et proposent un plaisir qu’ils partagent, plutôt qu’un bienfait dont ils sont jaloux.

Mais ce ne sont point des règlements et des lois somptuaires qui préservent une nation des excès de l’opulence et de la misère ; c’est le système complet de sa législation et de son administration. Aussi le premier livre de morale fut-il, pour les Olbiens, un bon traité d’économie politique. Ils instituèrent une espèce d’académie, qu’ils chargèrent du dépôt de ce livre. Tout citoyen qui prétendait à remplir des fonctions à la nomination des premiers magistrats, fut obligé de se faire publiquement interroger sur les principes de cette science ; principes qu’il pouvait à son choix défendre ou attaquer. Il suffisait qu’il les connût pour que l’académie lui accordât un brevet d’instruction, sans lequel la route des grandes places lui était fermée (H).

Bientôt ces places furent toutes occupées, sinon par des esprits supérieurs, au moins par des hommes assez éclairés pour être en état de prendre un bon parti dans les questions principales. La plupart des opinions se rallièrent autour des meilleurs principes, et il en résulta un système suivi d’économie politique, d’après lequel toutes les autorités de l’État réglèrent leur conduite ; tellement que les hommes avaient beau changer, les maximes, dans les points importants, restèrent les mêmes : et comme une cause sans cesse agissante, ne manque jamais de produire son effet, il arriva que sans injustices, sans déchirements, sans secousses, l’honnête aisance devint très commune, et l’excès des richesses et de l’indigence fort rare.

Alors la plupart des citoyens, trop peu opulents pour user leur vie dans des plaisirs continuels, mais assez à l’aise pour ne point éprouver les atteintes du découragement ou les angoisses du besoin, se livrèrent à ce travail modéré qui laisse à l’âme tout son ressort : peu à peu ils s’accoutumèrent à chercher leurs plaisirs les plus chers dans la société de leur famille et d’un petit nombre d’amis ; ils cessèrent de connaître le désœuvrement, l’ennui, et le cortège de vices qui les accompagnent : vivant plus sobrement, leur humeur fut plus égale, leur âme plus disposée à la justice et à la bienveillance qui sont mères de toutes les autres vertus.

Afin d’éloigner encore davantage les maux qui suivent l’oisiveté (I), on fit revivre cette loi d’Athènes qui obligeait chaque citoyen à déclarer quels étaient ses moyens de subsister ; et comme quelques-uns avaient des moyens de subsister légitimement sans travail, on y lit un léger changement, en obligeant chaque citoyen à faire connaître ses occupations habituelles. Cette désignation devait nécessairement accompagner son nom et sa signature dans tous les actes publics ; on ne pouvait les produire dépourvus de cette formalité. Ainsi, au défaut d’une profession lucrative, on y voyait souvent le nom d’un homme qui s’occupait à des recherches de physique, ou bien à des expériences pour le perfectionnement de l’agriculture, ou bien à donner une éducation libérale aux enfants orphelins de son frère. Lorsqu’il y avait une disparate choquante entre la conduite tenue et l’occupation professée, c’était, pour le faux déclarateur une source de ridicules ou même de reproches plus graves, auxquels on avait grand soin de se soustraire. Si une affaire, une circonstance imprévue, mettait en évidence un citoyen, et qu’il eût négligé de remplir cette formalité, son nom n’était jamais rappelé, sans être suivi de la qualification d’homme inutile.

Par ce moyen on évita que l’amour du gain ne devînt à Olbie le seul stimulant qui engageât les hommes à se livrer au travail. Les Olbiens savaient que l’amour du gain est un écueil presque aussi dangereux que l’oisiveté. Lorsque cet amour est très vif, il devient exclusif comme tous les autres ; il étouffe une foule de sentiments nobles et désintéressés qui doivent entrer dans l’âme humaine perfectionnée. C’est ainsi que chez certains peuples, ou même chez les habitants de certaines villes, trop adonnés au commerce, toute idée, autre que celle de s’enrichir, est regardée comme une folie ; tout sacrifice d’argent, de temps, ou de facultés, comme une duperie. Un tel peuple paye quelquefois des gens à talents, parce qu’il en a besoin, mais les gens à talents ne naissent point dans son sein. Or comme l’argent donne des serviteurs peu attachés et non des amis fidèles et des citoyens capables, il arrive que les nations de ce genre finissent, et même assez promptement, par être mises à contribution, dominées, et enfin renversées par celles qui ont suivi d’autres principes. Que sont devenus les Phéniciens et leurs successeurs les Carthaginois ? À peine savons-nous de leurs affaires intérieures, autre chose, sinon qu’ils existèrent et qu’ils s’adonnèrent presque exclusivement au commerce.

Notre Europe nous offre plusieurs exemples pareils.

Venise, à qui un trafic immense donnait le moyen de salarier de nombreuses flottes et de grandes armées, commandées toujours par un général étranger qui n’était guère que le premier commis de ces marchands à Venise, soutint à la fois des guerres contre le Turc, l’Empire, le Pape et la France ; et en dernier lieu un bataillon a suffi pour la prendre.

La Hollande, le pays du monde le plus riche et le plus peuplé en proportion de son étendue, n’a-t-elle pas été constamment victime de toutes les puissances belligérantes de l’Europe qui l’ont mise à contribution tour à tour, et ont ensuite disposé à leur gré de son indépendance ? États-Unis de l’Amérique, prenez garde à la tendance générale des esprits dans votre belle république. Si ce qu’on dit de vous est vrai, vous deviendrez riches, mais vous ne resterez pas vertueux, mais vous ne serez pas longtemps indépendants et libres (K).

Il faut donc que l’amour du travail ne soit pas constamment excité par le désir du gain ; et le bonheur, la conservation même de la société exigent qu’un certain nombre de personnes dans chaque nation cultivent les sciences, les beaux-arts et les lettres[33] ; nobles connaissances qui font naître des sentiments élevés, des talents utiles à l’association. Tel écrivain, du fond de son modeste cabinet, travaille plus efficacement à établir la gloire, la puissance et le bonheur de son pays, que tel général qui lui gagne des batailles (L).

Si je n’étais point resserré dans les bornes d’un discours, c’est ici que je montrerais ce que les mœurs auraient à gagner au développement des plus nobles facultés de l’esprit et de l’âme ; je combattrais accidentellement l’éloquent paradoxe du philosophe de Genève (M) ; je prendrais la défense de la seule noblesse que puisse reconnaître l’égalité politique : celle des lumières, la seule qu’on ne doive point au hasard et qui ne soit jamais la compagne de la médiocrité ; je ferais remarquer ce bon sens chinois, qui fait de mandarin et de lettré deux mots synonymes, ne concevant pas que celui qui est placé plus haut par ses connaissances, puisse être mis plus bas par son rang, et que la sottise et l’immoralité doivent jamais commander au génie et à la vertu.

Les Olbiens encouragèrent par d’autres moyens, dans la classe ouvrière, cet amour du travail, plus utile pour elle que pour toutes les autres ; ils établirent des caisses de prévoyance (N). Tous ceux qui parvenaient à mettre de côté une petite somme, pouvaient, tous les dix jours, la mettre en réserve dans une de ces caisses ; et là, par l’effet ordinaire de l’accumulation des intérêts, ils la voyaient croître au point que, parvenus à l’âge du repos, ils se trouvaient maîtres d’un certain capital ou d’une rente viagère. Presque tous les artisans confiaient une plus ou moins grande partie de leurs salaires aux caisses de prévoyance ; et au lieu de donner à leurs plaisirs, à l’intempérance, trois ou quatre journées sur dix, ils n’en donnaient plus qu’une à leurs délassements. Les plaisirs qu’on goûte en famille sont les moins dispendieux ; aussi les préféraient-ils pour grossir leur épargne ; et lorsque le jour du repos venait, on ne voyait plus, comme auparavant, à Olbie, les cabarets pleins d’ivrognes abrutis, chantant et jurant tour à tour : mais on rencontrait fréquemment dans les campagnes qui entourent la ville, un père, une mère et leurs enfants, tous animés d’une gaîté tranquille, celle du bonheur, et qui marchaient vers quelque rendez-vous champêtre pour s’y réunir avec d’autres amis de même état qu’eux.

Les Olbiens ne s’étaient point contentés de se donner, relativement à l’économie politique, une législation favorable à la morale ; ils avaient graduellement retranché de la leur, tout ce qui pouvait lui être contraire. Ils avaient senti que ce serait en vain que le moraliste travaillerait à rendre les hommes bons, si on laissait subsister les lois qui tendent à les rendre pervers (O). C’est ainsi qu’ils supprimèrent les loteries (P), qui offrent un appât à la cupidité, à la paresse, au vol quelquefois, et entretiennent cette disposition, funeste à la prospérité des empires, et qui consiste à compter plutôt, pour sa fortune, sur le hasard que sur son industrie. [34] Ils étaient loin, par conséquent, d’autoriser, et encore plus d’encourager la publication de ces livres de magie, où l’on emploie des explications de rêves, des calculs de nécromance, pour induire le misérable à porter chez un receveur, le dernier écu qu’il possède, l’écu avec lequel il allait acquitter une dette ou bien acheter le diner de ses enfants. Impôt funeste ! supporté par le besoin qui désire d’acquérir, et non par l’opulence qui a mille moyens plus assurés de grossir son trésor.

De même que les loteries, les maisons de jeux disparurent ; et lorsqu’on traversait le quartier où jadis elles étaient accumulées, ou n’était plus exposé à rencontrer sur son chemin, un malheureux, l’œil hagard, cherchant, d’un pas incertain, un pont du haut duquel il put précipiter son infortune.

Après avoir détruit, autant que cela se pouvait, les causes de dépravation, les Olbiens s’occupèrent des encouragements à donner à la bonne conduite et aux belles actions. Ils prévinrent et surpassèrent le conseil du célèbre Beccaria, qui voulait qu’on instituât des prix pour les actions vertueuses, de même qu’on a attaché des peines aux délits. Tout chez eux devint un instrument de récompense (Q). Les fonctions auxquelles étaient attachés du pouvoir ou des émoluments, les exemptions permises, les missions honorables, devinrent le prix d’une action éclatante, de l’exercice sublime ou soutenu de vertus privées, d’une conduite sans reproche dans des circonstances délicates, du zèle qui avait porté à fonder ou à soutenir un établissement d’humanité, et même d’un bon livre, fruit pénible de longues études et d’utiles méditations. Le mot de faveur fut effacé des dictionnaires. Tout arrêté de nomination portait les titres que le candidat avait eus pour être préféré ; on y faisait mention de toutes les fonctions qu’il avait antérieurement exercées ; et afin que le public fut juge du mérite de ses titres, chaque arrêté était imprimé dans une feuille des nominations, publiée par le Gouvernement, et dont tous les articles pouvaient être réimprimés, débattus partout.

Mais dans une République, beaucoup de places sont données immédiatement par le peuple. Comment, demandera-t-on, celles-là, qui sont même la source de toutes les autres, purent-elles être un instrument de récompense pour les plus vertueux, si le peuple, dépourvu lui-même de connaissances et de moralité, les accordait aux plus hypocrites, aux plus impudents ? [35] Ce malheur, qui, à la vérité, se fit cruellement sentir dans l’enfance de la République olbienne, diminua, et finit par disparaître tout à fait à mesure que le peuple devint plus éclairé.

Quand les citoyens d’un même État peuvent se rapprocher, se voir et s’entendre à leur aise, ils découvrent bientôt parmi eux ceux qui méritent d’être estimés ; or, comme leur intérêt est d’élire des personnes incapables d’abuser de leurs emplois pour les tourmenter et les voler, ils laissent de côté l’intrigant, et choisissent l’homme de bien.

Afin que les citoyens d’un même canton apprissent à se connaître, les Olbiens instituèrent dans chaque arrondissement, non des sociétés politiques (R), mais des sociétés de délassement ; où tous les citoyens inscrits sur le registre civique se rendaient souvent le soir, principalement aux jours du repos. Ils pouvaient même y conduire leur famille. Dans ces réunions, qui le plus souvent joignaient au local qu’elles s’étaient choisi, l’agrément d’un jardin, envoyait s’établir, non des discussions générales, mais des conversations particulières. Ici l’on prenait des rafraîchissements, tandis qu’ailleurs on jouait à la boule, au billard, à différents jeux d’adresse ; plus loin, on lisait les nouvelles du jour. Bientôt les habitants d’un même quartier connurent le caractère, et jusqu’aux habitudes les uns des autres, et il en résulta des élections éclairées, favorables aux intérêts généraux, et qu’on put regarder comme de véritables récompenses des vertus privées.

Et d’ailleurs le peuple fit de bons choix, parce qu’on lui en donna l’exemple.

On n’avait point jusque-là connu le pouvoir de l’exemple, lorsqu’il est donné par des personnes éminentes en dignité ou en mérite, si ce n’est pourtant à la Chine, où l’empereur, à certain jour de l’année, met lui-même la main à la charrue. Ce pouvoir de l’exemple est tel entre les mains d’un gouvernement, que je ne crois pas qu’on puisse citer une seule nation qui ait eu de la moralité dans les temps où son gouvernement en a manqué, ni une seule qui en ait manqué lorsque son gouvernement lui en a fourni le modèle.

Dans l’Utopie de Thomas Morus, le gouvernement Utopien, du moment qu’il est en guerre avec une autre nation, met à prix la tête du prince ennemi, de ses ministres, de ses généraux ; il accueille, il donne de grandes terres et une existence honorable aux meurtriers ; il répand dans le pays ennemi des invitations à la trahison, le tout afin d’éviter les batailles et l’effusion du sang humain. Ce n’est pas ainsi que se conduisit Camille avec le maître d’école des Falisques. Si jamais l’Utopie a existé, le peuple doit avoir fait son profit de ce beau système ; et tout particulier en procès avec un autre, a dû chercher à gagner le cuisinier de sa partie adverse, afin d’éviter le scandale d’un procès. Hommes qui gouvernez, prenez-y garde ; vous parlez et agissez devant de grands enfants : pas un de vos gestes, pas une de vos paroles ne sont perdus (S).

Lorsque le peuple d’Olbie vit les places occupées par des hommes probes, instruits, dévoués à la chose publique sans l’être à aucun parti (T), il s’habitua à priser ces qualités, et il eut honte de faire de mauvais choix.

Les candidats, à leur tour, voyant que le mérite plutôt que l’or, était un moyen d’avancement, en vinrent peu à peu au point d’estimer l’or moins que le mérite. Ce fut un grand point de gagné ; car plus l’or est utile, plus on lui sacrifie de vertu. S’il garantissait de la mort, s’il procurait la force et la beauté, une santé inaltérable, des amis sincères, l’amour de nos épouses, le respect de nos enfants, indépendamment des autres jouissances qu’il achète, je ne pense pas que lorsqu’il s’agirait d’en gagner, le plus grand forfait arrêtât l’homme le plus vertueux.

Pour diminuer de plus en plus son pouvoir, les principaux parmi les Olbiens professèrent un assez grand mépris pour le faste. La simplicité des goûts et des manières fut à Olbie un motif de préférence et un objet de considération. Les chefs de l’État adoptèrent un système général de simplicité dans leurs vêtements, dans leurs plaisirs, dans leurs relations sociales. Jamais leurs domestiques, ni les soldats de leur garde ne témoignèrent une déférence stupide pour les livrées du luxe. [36] Le gros du peuple contracta par degrés la même habitude, et bientôt on ne vit plus un troupeau d’imbéciles ébahis à la vue d’une garniture de diamants ou de quelque autre colifichet de cette espèce (U). On n’estima plus les gens à proportion de la consommation qu’ils faisaient : qu’arriva-t-il ? Ils ne consommèrent rien au-delà de ce qui était vraiment nécessaire à leur utilité ou à leur agrément. Le luxe attaqué dans sa base qui est l’opinion, fit place à une aisance plus généralement répandue (V) ; et, ce qui arrive toujours, le bonheur augmenta en même temps que les mœurs se réformèrent.

À mesure que le goût du faste diminua, l’argent qui s’y consacrait prit une direction plus louable et plus productive. Il alla vivifier les manufactures, mettre en valeur l’industrie et le talent qui périssaient de misère, sans profit pour la société, sans gloire pour la nation. Dès lors, les riches qui se bornaient à une vaine ostentation de leurs grands biens, craignirent d’être mésestimés. On en vit qui voulurent attacher leur nom à un édifice public, ou bien faire couler l’abondance dans des canaux creusés à leurs frais ; les uns s’occupèrent à ouvrir une grande route, les autres à construire un port nouveau ; enfin ils ambitionnèrent la gloire d’être appelés les bienfaiteurs du pays, et on leur pardonna leurs richesses.

Les Olbiens n’auraient été que de faibles moralistes, s’ils n’avaient pas senti à quel point les femmes influent sur les mœurs. Nous devons aux femmes, nos premières connaissances et nos dernières consolations. Enfants, nous sommes l’ouvrage de leurs mains : nous le sommes encore quand nous parvenons à l’état d’hommes. Leur destinée est de nous dominer sans cesse, par l’empire des bienfaits, ou par celui des plaisirs ; et là où elles ne sont pas vertueuses, c’est en vain que nous voudrions le devenir. C’est par l’éducation des femmes qu’il faut commencer celle des hommes.

Heureusement que la nature qui a répandu sur cette moitié de notre espèce, les grâces et la beauté, a paru se complaire à la douer en même temps des plus aimables qualités du cœur ; et peut-être l’orgueil de l’homme sera-t-il forcé d’avouer que, si l’on en excepte cette vertu qui souvent nous ordonne de surmonter nos goûts et nos affections, la justice, compagne de la force, la nature a généralement donné aux femmes les qualités morales dans un plus haut degré qu’à nous. Elles sont plus accessibles à la pitié, plus disposées à la bienfaisance, plus fidèles dans leurs engagements, plus dévouées dans leurs affections, plus patientes dans l’infortune. Précieuses qualités ! Il n’est pas une de vous dont je n’aie éprouvé les doux effets. Si quelques femmes ne vous ont pas possédées toutes, il n’en est pas une seule du moins qui ne porte votre germe en son sein ; et, laissant de côté les exceptions, méprisant les sarcasmes de la frivolité, j’ose affirmer que le sexe qui a le plus de grâces, est encore celui qui a le plus de vertus.

Les Olbiens ne s’attachèrent donc pas, comme on l’a fait dans de certaines sectes à combattre le penchant qui entraîne l’homme vers la femme. C’est un instrument aussi puissant qu’il est doux : faut-il le briser au lieu de s’en servir utilement ? Ils ne suivirent pas non plus le conseil de Platon, qui, dans sa République vraiment imaginaire, veut que le sort décide et pour une seule fois, chez un ordre entier de citoyens, d’un commerce qui nous ravale au niveau des brutes, s’il n’est anobli par la constance et par les plus délicates préférences de l’âme. Les Olbiens mêlèrent au contraire l’amour honnête à toutes celles de leurs institutions qui purent l’admettre ; et, s’il faut l’avouer, ils prirent quelques conseils de nos siècles de chevalerie.

Alors ils sentirent la nécessité de donner aux femmes les deux vertus qui leur conviennent par-dessus toutes les autres, et sans lesquelles le charme et l’ascendant de leur sexe s’évanouissent tout à fait : je veux dire la douceur et la chasteté. Chez ce peuple la douceur des femmes naquit des mœurs générales qui elles-mêmes furent le fruit de l’ensemble des autres institutions. Les vertus domestiques et privées étant estimées et révérées parce qu’elles étaient utiles, et un mauvais ménage étant un obstacle qui repoussait également l’estime et la fortune, on donna beaucoup d’attention à ces égards habituels qui adoucissent les mœurs, et qui, s’il est permis de s’exprimer ainsi, veloutent le chemin de la vie.

Plusieurs professions dont l’effet est d’endurcir le cœur ou d’aigrir le caractère, furent interdites aux femmes, et elles jouirent de quelques privilèges analogues à leurs goûts et à leurs qualités. Ce fut à elles que le gouvernement confia l’exercice de la bienfaisance nationale ; il protégea les associations que plusieurs d’entre elles formèrent en faveur des filles à marier, des femmes en couches ; associations louables qui présentent le touchant tableau de la faiblesse généreuse, faisant cause commune avec la faiblesse infortunée.

Les sexes se mêlèrent moins dans la société, même parmi la classe ouvrière. De bons principes d’économie politique ayant répandu un peu d’aisance dans cette classe, les femmes ne furent plus forcées par l’indigence de partager avec les hommes ces travaux pénibles et grossiers qu’on ne peut leur voir exercer sans gémir. Elles purent donner leur temps et leurs peines au soin de leur ménage et de leur famille qui furent bien mieux tenus, et elles perdirent ces formes masculines qui dans leur sexe ont quelque chose de hideux : femme et douceur sont deux idées que je ne saurais séparer. L’empire de la femme est celui de la faiblesse sur la force : du moment qu’elle veut obtenir quelque chose par la violence, elle n’est plus qu’une monstruosité. [37]

La chasteté est peut-être encore, pour les femmes, d’une plus haute importance que la douceur. Celle qui cesse d’être pure, perd non seulement ses plus séduisants atouts, mais elle perd presque tous les moyens de conserver les autres qualités de son sexe, et d’exercer les douces fonctions que lui a départies la nature. Si elle n’est pas mariée, elle rebute tous ceux parmi lesquels elle pourrait trouver un époux ; si elle est épouse, elle jette le désordre dans son ménage. Qu’un homme fasse une infraction aux lois de la chasteté, il est coupable sans doute ; mais cependant il peut être négociant probe, ami solide, bon fils, bon frère, enfin citoyen utile et estimable ; mais une femme qui n’est point chaste n’est rien… que dis-je ! rien ? Elle est une cause vivante de désordres.

Le pouvoir des sens et l’indigence sont, pour les femmes, les deux principales causes du libertinage. Quant à la première, une bonne législation relative au mariage et au divorce, en diminua par degrés l’activité à Olbie. Les goûts furent consultés ; les différences de fortune opposèrent peu d’obstacles aux unions légitimes ; et celles-ci purent subir tous les changements compatibles avec le maintien de l’ordre social. Rendons facile le chemin de la vertu, et n’imitons pas ces moralistes-législateurs qui ont placé son temple au sommet d’un mont escarpé, où l’on n’arrive que par un étroit sentier. C’est faire du monde entier un abîme !

La seconde cause de dépravation chez les femmes, l’indigence, mérite toute l’attention de ceux qui veulent fonder les mœurs sur les institutions sociales. L’indigence, fléau cruel pour tous, est affreuse pour la plus intéressante moitié du genre humain. Elle ne prive pas seulement les femmes des communes douceurs de la vie ; elle les pousse dans la corruption la plus honteuse, la plus dépourvue de l’attrait qui déguise quelquefois la laideur du vice. Il faut avoir faim pour trafiquer de ses faveurs ! Quel autre motif que ce besoin impérieux pourrait faire surmonter à tant d’infortunées les dégoûts de la prostitution ? Les malheureuses ! sans choix, sans désirs, souvent attaquées de maux douloureux, presque toujours le chagrin dans l’âme, elles s’en vont provoquer d’un sourire gracieux des êtres rebutants ! Quel sort ne préféreraient-elles pas à celui-là ? Chez les Olbiens, on eut soin de leur en offrir un plus désirable : elles l’embrassèrent avec enthousiasme.

Un jour, me promenant dans les rues d’Olbie, je fus heurté et renversé par un fardeau que je n’apercevais pas. On s’empressa autour de moi ; et comme un peu de sang coulait sur ma figure, on me fit entrer dans la maison la plus proche. Je me trouvai bientôt seul avec trois femmes proprement vêtues, quoiqu’avec simplicité, et qui paraissaient être les maîtresses de la maison. Elles m’avaient donné les premiers secours ; elles voulurent que je m’arrêtasse un moment pour me laisser le temps de reprendre mes forces.

Leur habitation n’avait point l’air d’une maison particulière ; elle excita ma curiosité. On s’en aperçut, et voyant que j’étais étranger, on répondit âmes questions à peu près en ces termes :

« Nous sommes une nombreuse société de femmes. Cette maison nous a été donnée par l’État, et l’État continue à nous protéger de même que beaucoup de sociétés semblables ; mais nous ne lui sommes nullement à charge. Le travail qui se fait dans la maison suffit pour payer nos dépenses (qui sont réglées avec beaucoup d’économie), et pour accorder une légère rétribution à celles d’entre nous qui font plus d’ouvrage que n’en exigent nos règlements. Nous avons trois gouvernantes et trois économes, que nous renouvelons par tiers tous les mois. Il ne nous est permis de recevoir des étrangers que dans cette salle commune, et nous ne pouvons voir personne à moins d’être trois ensemble. Ce n’est qu’au même nombre et avec la permission de deux au moins des gouvernantes que nous pouvons sortir.

Notre nombre est fixé par l’étendue de la maison. Nous choisissons nos compagnes ; mais tant qu’il se présente des aspirantes, nous sommes obligées de tenir notre nombre complet. En entrant ici on ne prononce aucun vœu, et l’on ne contracte d’autre engagement que celui de se soumettre à la règle établie. Il y a parmi nous des personnes qui ont été mariées, et d’autres qui ne le sont pas encore. Toutes ont la faculté de quitter la maison et de s’établir si elles en trouvent l’occasion. Alors elles emportent leur épargne particulière, mais l’épargne de la communauté reste. La seule charge que nous impose l’État, est d’instruire un certain nombre d’élèves dans les ouvrages des femmes, et de soigner un certain nombre de vétérantes.

Lorsqu’une élève, une vétérante, ou même une sœur, mérite de graves reproches, nous avons recours à l’administration qui, ordinairement, prononce sa sortie : c’est presque le seul acte d’autorité directe que le gouvernement exerce sur nous.

Notre vie est fort douce : nous jouissons de la force morale attachée à toute espèce de corporation, et d’une liberté suffisante pour connaître les agréments de la société. On nous aime, on nous considère ; et la plupart d’entre nous quittent la maison plutôt pour passer dans les bras d’un époux que pour entrer dans le sein de l’Éternel ».

J’appris ensuite que pour mériter d’entrer dans une de ces communautés civiles, les filles et les femmes sans fortune tenaient une conduite extrêmement régulière. Il ne faut pas en être surpris : qu’étaient au prix du sort dont elles jouissaient dans la communauté, les plaisirs du libertinage, si tant est qu’il y en ait ?

Ceci me donna l’envie de connaître quelques autres points de la législation des Olbiens relativement aux femmes. On leur réserve toutes les occupations qui peuvent convenir exclusivement à leur sexe. Il n’est permis à aucun homme de s’occuper de tout ce qui tient à l’habillement des femmes ou bien à leur coiffure ; et parmi les arts et métiers, il en est qu’elles seules peuvent exercer, comme l’art du passementier, de la gravure en musique, de la cuisine, et beaucoup d’autres ; de façon que les plus pauvres trouvent des moyens de gagner honnêtement leur vie. Ne reste-t-il pas assez de professions à exercer par les hommes qui ont toute la terre pour théâtre de leur industrie, et qui, dans tous les cas, ont des moyens de subsister honorablement en servant l’État sur ses flottes ou dans ses armées ?

On a regardé avec raison comme une très grande difficulté de déterminer jusqu’à quel point l’autorité publique peut porter ses regards dans les détails de la vie privée sans violer la liberté naturelle, sans gêner le développement des facultés de l’esprit. Hors l’avilissant espionnage, il n’en existe peut-être qu’un seul moyen. L’autorité ne saurait, sans tyrannie, scruter les motifs : qu’elle s’empare des résultats. À Lacédémone, deux frères eurent un procès : les éphores condamnèrent le père à l’amende, et le punirent ainsi de n’avoir pas inspiré à ses fils plus de désintéressement, plus d’amour mutuel.

Mais pour exercer une telle juridiction, est-ce assez de nos tribunaux modernes, qui connaissent des délits que les lois défendent, et non des vertus que la morale prescrit, et qui ne prennent jamais aucune décision que sur des preuves juridiques ? Ne pourrait-on imiter, au moins dans quelques points, la censure des anciens ?

On est trop porté à croire que de certaines institutions, mises en pratique chez les peuples de l’antiquité, ne conviennent plus à nos mœurs. Il semble que les hommes de ces temps-là fussent autres que nos contemporains. Hélas ! il suffit de parcourir l’histoire pour s’apercevoir que nous ne faisons que recommencer les sottises et les crimes de nos devanciers. Si telle institution produisit quelque bien pendant un temps, pourquoi ne serait-elle pas capable de le produire encore ? Croit-on qu’elle fut dans ce temps-là sans inconvénients et sans antagonistes ? Aristote se plaint amèrement des éphores de Lacédémone ; il dit qu’on trouve parmi eux des gens peu éclairés, d’autant plus sévères pour les autres, qu’ils sont plus indulgents pour eux-mêmes. [38] À Rome, peu d’années après l’établissement des censeurs, c’est-à-dire, dans toute la ferveur de cette belle institution, ne vit-on pas ces magistrats qu’on se représente si intègres, se livrer à tout leur ressentiment contre le dictateur Mamercus Emilius, personnage illustre dans la paix et dans la guerre, parce qu’il avait fait réduire la durée de leurs fonctions de cinq ans à un an et demi ? Aussitôt que le temps de sa dictature fut passé, ils privèrent, en vertu du pouvoir de leur charge, ce respectable citoyen du droit de suffrage, et le chargèrent d’un tribut huit fois plus fort que celui qu’il avait coutume de payer.

Certes, si les frondeurs d’alors se fussent autorisés de ces abus, comme ils le firent indubitablement, pour décrier l’éphorat et la censure, et qu’ils eussent réussi, ils n’en auraient pas moins écarté des institutions qui maintinrent la pureté des mœurs à Sparte, et à qui l’on dut peut-être les trois cents années que la république romaine dura encore.

Qu’on se borne donc à corriger ce que l’expérience prouva que ces institutions avaient de vicieux ; qu’on ôte à l’une et à l’autre les prérogatives politiques qui les rendirent si redoutables[39] ; mais qu’on ne les proscrive pas, seulement parce qu’elles ont pris naissance à Rome et à Sparte.

C’est sous ce point de vue qu’elles furent considérées par les Olbiens. Les censeurs chez eux eurent l’inspection des mœurs et rien de plus ; et c’est pour cette raison qu’on se borna à les nommer Gardiens des mœurs. Leur tribunal fut composé de neuf vieillards, choisis parmi des citoyens qui avaient exercé toute leur vie avec honneur des fonctions soit publiques, soit privées, mais qui alors étaient totalement retirés des affaires, et par conséquent peu accessibles à l’espérance ou à la crainte. Ces vieillards ne pouvaient prononcer qu’une amende modique, égale, tout au plus, au montant des contributions du condamné ; et, dans les cas très graves, une censure publique.

Aucun emploi dans l’État, quelque éminent qu’il fût, n’était à l’abri des décrets de ce tribunal, et nul citoyen n’était assez obscur pour se soustraire à ses applaudissements, si des vertus rares les avaient mérités. Ses jugements, comme celui d’un jury, étaient le résultat de sa conviction intime, et cette conviction se formait par tous les moyens possibles : dépositions ouvertes, informations secrètes, cri public lorsqu’il acquérait une sorte d’intensité, interrogatoires volontaires, franches explications, tout servait à l’éclairer.

Ce tribunal n’énonçait jamais positivement le fait qu’il voulait reprendre ; car il aurait fallu l’établir sur des preuves juridiques, et il n’en avait souvent que de morales. Par la même raison il ne donnait jamais le motif de ses décisions, et n’était soumis à aucune responsabilité ; ses membres étaient inviolables. Voici le prononcé d’un jugement qu’il rendit une fois en public contre un juge prévaricateur :

« LE PEUPLE D’OLBIE

honore les vertus et déteste le vice. [40]

« N… les Gardiens des mœurs vous exhortent, sous les yeux de vos concitoyens, à ne point recevoir de présents de la part de vos clients, et à n’écouter dans vos jugements que la voix de l’équité. Remettez dans la caisse des pauvres une amende égale à vos contributions annuelles ».

Lorsqu’un fonctionnaire public avait été l’objet d’un pareil jugement, il était obligé, tout le temps que duraient les mêmes fonctions, d’ajouter dans tous les actes publics, à ses autres titres celui-ci : censuré par les gardiens des mœurs. Il en était peu qui ne préférassent de donner leur démission.

C’étaient les gardiens des mœurs qui décernaient dans les solennités publiques, les récompenses nationales. Une fois un homme alla leur recommander son bienfaiteur : ils couronnèrent à la fois le bienfaiteur et l’obligé (X).

On conçoit que des fonctions aussi délicates exigeaient que ceux qui devaient les exercer fussent choisis avec des précautions toutes particulières. Chacun de ces magistrats de morale était élu pour deux ans et pouvait être sans cesse réélu, mais il était impossible que ce fût par les mêmes électeurs ; car chaque province envoyant à son tour son gardien des mœurs, et le moment de le remplacer n’arrivant jamais lorsque cette même province avait une nouvelle élection à faire, s’il se trouvait remplacé ou réélu, c’était par une autre province.

Lorsqu’il s’agissait de les nommer, c’est ainsi qu’on posait la question : Quel est, parmi les gens retirés, le plus honnête homme de la province ? Les citoyens ayant voix délibérative, se partageaient en deux jurys. L’un des deux faisait l’élection, mais il fallait qu’elle fût sanctionnée par l’autre. Si celui-ci refusait de sanctionner le choix, il fallait qu’il en fît un autre lui-même, auquel le premier jury pouvait à son tour refuser son assentiment.

J’ai dit que les gardiens des mœurs étaient au nombre de neuf ; tous les neuf instruisaient une affaire ; au moment de prononcer, on tirait au sort trois d’entre eux, et ces trois étaient les seuls qui prononçassent, mais il fallait qu’ils fussent unanimes. La collection de leurs jugements formait deux séries, l’une appelée le livre du mérite, l’autre le livre du blâme. Ce n’étaient point les Olbiens, c’étaient les Chinois qui avaient deviné l’usage qu’on peut faire de tels livres (Y).

On a vu que les gardiens des mœurs étaient en même temps les dispensateurs des récompenses dans les solennités publiques ; cela me conduit à faire connaître de quelle nature étaient les fêtes nationales chez les Olbiens, et quel fut le parti qu’ils en tirèrent pour la morale.

Les facultés de l’homme lui pèsent tant qu’il ne les exerce pas. Les enfants ne s’amusent à détruire, que parce qu’ils ne savent pas encore employer leur activité à construire. [41] De même l’homme, s’il ne fait du bien, s’occupe à faire du mal. Il convient donc de l’occuper utilement ; mais on ne s’occupe jamais utilement, sans diriger vers un même but une certaine quantité des mêmes moyens moraux ou physiques : or, cette direction suivie fatigue, et les délassements (c’est-à-dire les occupations qui, par moments, n’exigent plus la direction des efforts vers le même but) deviennent nécessaires.

Ces délassements peuvent être favorables ou contraires à la morale. Ils lui sont contraires, lorsqu’ils deviennent nuisibles ; tels étaient les combats des gladiateurs chez les Romains ; tels sont les divertissements d’un peuple grossier qui ne sait se délasser du travail, qu’en se livrant aux excès de la débauche et à tous les genres de désordres, c’est à-dire en faisant son mal et celui des autres.

Pour que les délassements soient moraux, il suffit qu’ils n’aient point d’effets funestes ; car ils produisent un bien par cela seul qu’ils délassent, et redonnent à nos facultés le ressort nécessaire pour continuer les travaux utiles. Lorsqu’à cet avantage, ils joignent celui d’ajouter, soit au physique soit au moral, quelques perfections à nos facultés ou à nos goûts, ils sont encore préférables.

Cependant il faut prendre garde qu’à force de vouloir rendre les délassements utiles, on n’en fasse une fatigue. Ne perdons pas de vue qu’ici le délassement est l’essentiel, et que l’utilité n’est qu’un accessoire.

Tel est le point de vue sous lequel les Olbiens considérèrent les beaux-arts, les spectacles, les fêtes publiques ; et c’est en partant de ce principe qu’ils se préservèrent de l’austère morosité des Spartiates et des premiers chrétiens. Ils crurent qu’il fallait d’abord plaire, toucher, s’emparer de l’âme par des moyens honnêtes ; et ensuite (mais seulement lorsque la chose était possible sans détruire ces premières impressions) les diriger vers un but moral et utile.