Avec Paul Leroy-Beaulieu s’éteint, à la fin de l’année 1916, l’une des dernières grandes autorités françaises en matière de libéralisme économique. Parvenu à l’heure du bilan, René Stourm, son ami de longue date, retient dans un article donné à la Revue des Deux Mondes, la cohérence et la continuité de son œuvre, au cours d’une carrière savante qui aura duré plus de cinquante ans et lui aura valu les plus grandes récompenses.

Avec Paul Leroy-Beaulieu s’éteint, à la fin de l’année 1916, l’une des dernières grandes autorités françaises en matière de libéralisme économique. Parvenu à l’heure du bilan, René Stourm, son ami de longue date, retient dans un article donné à la Revue des Deux Mondes, la cohérence et la continuité de son œuvre, au cours d’une carrière savante qui aura duré plus de cinquante ans et lui aura valu les plus grandes récompenses.

René Stourm, « Paul Leroy-Beaulieu », Revue des Deux Mondes, livraison du 1er avril ; t. 38, mars-avril 1917, p. 536-553.

PAUL LEROY-BEAULIEU

Le samedi 9 décembre 1916, pendant que l’Académie des Sciences morales et politiques tenait sous la coupole sa séance publique annuelle, Paul Leroy-Beaulieu, atteint depuis quelques jours d’une pneumonie grave, succombait avenue Henri-Martin, sans que la plupart de ses confrères connussent sa maladie. Tel est bien le Paris moderne, surtout le Paris de la guerre et d’un hiver sombre. Paul Leroy-Beaulieu appartenait à l’Académie depuis trente-huit ans. Il en était, non seulement le doyen, mais un des membres les plus écoutés et les plus aimés. Aussi, combien fut cruelle l’annonce quasi subite de sa disparition, laissant dans nos rangs et dans nos cœurs un vide irréparable ! Le temps et la réflexion ne feront qu’accroître nos regrets. Ce ne sera donc, certes, pas une consolation que d’évoquer le souvenir de son noble caractère, de ses beaux travaux et des vertus de sa vie, mais ce sera un grand et fécond exemple.

* * *

Paul Leroy-Beaulieu naquit le 9 décembre 1843, à Saumur, où son père exerçait alors les fonctions de sous-préfet. Le véritable siège de la famille était Lisieux, dont son grand-père fut maire après 1789, puis député du Calvados à l’Assemblée législative. Son père, lui-même, d’ailleurs, fut aussi maire de Lisieux, très apprécié par ses administrés, et ami de Guizot, habitant le Val Richer, dans le voisinage, qui lui ouvrit la porte de l’administration sous-préfectorale, puis préfectorale, jusqu’à ce que, sous la deuxième République et au début du second Empire, les électeurs l’aient nommé député du Calvados. Paul Leroy-Beaulieu, bien que très jeune encore, avait su profiter prématurément de ses visites au Val Richer, et, plus tard, il émaillera ses discours de citations tirées des œuvres de l’ancien ministre de Louis-Philippe. Je l’entends encore, au cours d’une allocution, pressant ses auditeurs de s’associer au Comité du Transsaharien, leur répéter le mot célèbre : « Soyez forts et je vous soutiendrai. »

À la mort de son père, survenue le 22 août 1859, Paul Leroy-Beaulieu n’avait que seize ans et son frère Anatole dix-sept ans et demi environ. Tous deux durent donc entrer dans la vie et choisir leur voie, sous la seule influence de leur mère, fille d’un intendant militaire, officier de la Légion d’honneur, douée d’un esprit élevé, de sentiments religieux et de goûts artistiques qui lui faisaient aimer les voyages, mais trop tendre, comme la plupart des mères, pour contrarier les vocations spontanées de ses enfants. Un père leur aurait, peut-être, imposé sa volonté et, suivant la coutume, leur aurait assigné une carrière de son choix. Bien malheureuse résolution dans la circonstance ! Déjà certains membres de sa famille, m’a dit souvent Paul, destinaient, dans leur esprit, l’aîné à la magistrature et le cadet au Conseil d’État. Mais le joug des cadres hiérarchisés ne convenait ni à l’un, ni à l’autre. Il leur fallait la liberté d’essor, dont, loin d’abuser, grâce à des vertus exceptionnelles, ils profitèrent, au contraire, pour réussir, comme chacun le sait, au-delà de toute espérance.

Dès le lycée Bonaparte, après la mort de leur père, Paul et Anatole rivalisèrent de succès aux distributions de prix. La notice consacrée à Anatole, lue dans la séance académique du 12 décembre 1914, reproduit l’étonnant extrait des palmarès de 1860 et 1861, où les noms de chacun des deux frères sont répétés à tour de rôle, au point d’émouvoir le public, sans qu’il soit possible de distinguer auquel appartient la primauté. Plus tard, en société, on continuera souvent à disserter sur leurs mérites réciproques, sans arriver à d’autre conclusion que celle d’une admiration partagée.

Paul, après un séjour d’un an dans les universités d’Allemagne, spécialement consacré, m’a-t-il dit, à l’étude de la philosophie, organisa immédiatement sa vie, dont la caractéristique se résume en ces deux mots : unité et continuité. Nous les répéterons encore, ces deux mots, car ils sont frappants de vérité. Jamais Paul ne s’écarta de la ligne droite.

Ainsi, tandis que son frère Anatole inaugurait ses premiers pas dans le monde en composant, et même en publiant, des vers et un roman, Paul ne cédait pas un seul instant à ce qu’on nomme les péchés littéraires de jeunesse, que les plus sages commettent. Avec une rare intuition de son avenir, il aborda d’emblée l’économie politique, pour ne plus la quitter.

Son premier travail, dès sa vingt-et-unième année, parait être celui qu’il présenta à l’Académie des Sciences morales et politiques pour le prix Bordin, portant le titre : De l’influence exercée sur le taux des salaires par l’état moral et intellectuel des populations ouvrières. L’annonce du sujet remontait au mois d’août 1864. Si donc il se mit tout de suite à l’œuvre, il aurait débuté dans la littérature économique dès 1864, ou tout au plus dès 1865, à moins qu’il n’ait écrit auparavant quelque article de journal ou de revue que nous ne connaissons pas.

Le rapporteur du prix Bordin, Hippolyte Passy, n’hésita pas à distinguer d’emblée son manuscrit parmi ceux de ses concurrents. Sans doute, il formula d’abord quelques critiques, assez vraisemblables d’ailleurs, au sujet des répétitions dépassant les limites dans lesquelles l’auteur aurait dû strictement renfermer ses investigations. En effet, Paul Leroy-Beaulieu a toujours aimé à répéter ses idées, en les présentant sous des aspects multiples, afin de les rendre plus claires et plus convaincantes. Ce n’était, d’ailleurs, de la part du rapporteur, qu’un conseil et non un reproche, compensé par de très vifs éloges : « Travail étendu et fort considérable, contenant nombre d’observations justes et de vérités bien développées… Aucune des questions relatives à l’instruction primaire, à l’enseignement professionnel, aux grèves, aux lois économiques, à l’accroissement de la population, dans leur influence sur le taux du salaire, n’a été omise par l’auteur… Mérite réel…, talent remarquable…, amour sincère de la vérité…, toutes ces qualités assignent, sans conteste, le premier rang au mémoire n° 3. » Ledit mémoire n° 3, orné d’une épigraphe tirée des Proverbes de Salomon, renfermait dans son enveloppe le nom de Paul Leroy-Beaulieu, avocat à Paris. Exerça-t-il jamais les fonctions d’avocat à Paris ? Notre débutant n’en possédait pas moins déjà une maîtrise, dont la citation suivante donne une idée : « La morale, écrit-il, et l’instruction des ouvriers, n’est-ce pas là un capital, qui peut influer sur le taux des salaires ? Un travailleur honnête, zélé, instruit, habile, n’a-t-il pas, en cette honnêteté, ce zèle, cette instruction, cette habileté, un capital accumulé, susceptible de donner ouverture à une rémunération personnelle ? Capital qui réside en l’homme lui-même, qui est au bout des doigts du travailleur, dans sa tête et même dans son cœur, que nul n’égale en fécondité… La moralité et l’instruction étant des capitaux, ces capitaux doivent avoir leur action sur les salaires. Ce n’est donc pas seulement par l’abstinence et la continence que les populations ouvrières peuvent s’élever, c’est encore par le développement volontaire de leurs facultés morales et intellectuelles. L’instruction et la moralité, c’est-à-dire l’intelligence et la volonté, sont deux puissants leviers, qui peuvent porter les classes ouvrières à un degré plus haut d’aisance ! Que l’instruction se généralise, que les bonnes mœurs se répandent, la production gagnera en quantité, en qualité, et les salaires s’élèveront. »

Déjà, on le voit, le style est formé, le langage est précis et persuasif, les pensées surtout revêtent une étonnante orthodoxie économique, pour un si jeune âge ! On reconnaît notre confrère futur. « Pour nous, conclut-il, nous ne voyons de salut, suivant le cours naturel des choses, que dans le développement de l’aisance, de la moralité et de l’instruction, trois progrès dépendant heureusement les uns des autres. »

En 1870, coup sur coup, quatre nouveaux prix de l’Académie dont il sera membre dans peu d’années, lui sont décernés, prix annoncés dès 1866 et 1867.

C’est d’abord le prix du Budget, le 30 juillet 1870, avec le sujet suivant : « De l’instruction et du salaire des femmes employées dans les travaux d’industrie. » Le rapport de Louis Reybaud, auquel sa compétence en cette matière attribue une saveur particulière, ne ménage pas les éloges au mémoire n° 2. Il semble même deviner l’avenir d’un tel concurrent lorsqu’il dit : « L’auteur, dans ses considérations générales, fait preuve d’une science et d’une justesse de vues dignes des plus grands éloges. Les mêmes qualités se retrouvent dans les détails qu’il donne sur les salaires des femmes, et il n’est pas moins bien inspiré quand il parle de l’instruction des femmes… Les derniers chapitres couronnent dignement cette suite de recherches… Avec la même maturité d’esprit, le même ton d’autorité et la même sobriété d’effets, l’auteur se demande ce qui reste à faire… Il y a lieu de se féliciter d’un concours dont les conditions ont été aussi heureusement remplies. » Les qualifications de maturité et d’autorité nous révèlent suffisamment que le mémoire n° 2 émanait de la plume de Paul Leroy-Beaulieu, malgré ses vingt-quatre ou vingt-cinq ans.

Un autre prix du Budget, que M. de Parieu avait fait réinscrire sur le programme de 1862, est encore attribué à Paul Leroy-Beaulieu, le 30 avril 1870. Le sujet : « De l’administration locale en France et en Angleterre », fait aborder à notre ami les questions administratives et financières, qu’il enseignera plus tard en maître. « L’œuvre, dit le rapporteur Cauchy, émane d’un esprit ferme, sensé et circonspect. » Ce seront bien toujours là ses qualités essentielles.

Le sujet du troisième prix de cette année 1870 pénètre plus avant dans le domaine des finances, puisqu’il est ainsi libellé : Des impôts fonciers considérés dans leurs effets économiques. Hippolyte Passy constate de nouveau chez l’auteur « une véritable puissance d’analyse et une rare pénétration. »

Enfin, le 19 mars, quatrième succès de cette même année 1870, avec le prix Léon Faucher, dont le sujet concernait Le Système colonial des peuples modernes.

Personne ne pouvait mieux juger un tel concours qu’Émile Levasseur, géographe et économiste, qui comble d’éloges l’auteur du mémoire couronné. Ce mémoire portait l’épigraphe suivante : « La fondation des colonies est la meilleure affaire dans laquelle on puisse engager les capitaux d’un vieux et riche pays. »

Telle fut, en effet, la thèse que Paul Leroy-Beaulieu ne cessa de développer toute sa vie, dans ses articles de l’Économiste français, du Journal des Débats et de la Revue des Deux Mondes, et dans les six éditions de son grand ouvrage en deux volumes, de 700 pages chacun, traduit en espagnol et en italien, intitulé : La Colonisation chez les peuples modernes. Il s’est toujours très justement vanté d’avoir été un ardent colonisateur et c’est à vingt-trois ou vingt-quatre ans que sa propagande avait commencé !

L’œuvre tout entière de Paul Leroy-Beaulieu se trouve ainsi en germe dans ses travaux de jeunesse, comme va le montrer, plus amplement encore, sa collaboration, dès 1869 et 1871, à la Revue des Deux Mondes et au Journal des Débats. La Revue des Deux Mondes deviendra plus tard la maison des Leroy-Beaulieu, car Paul, Anatole et Pierre cohabitèrent longtemps dans cette demeure hospitalière aux vrais talents.

Ce n’est pas de cette heureuse période, où tous trois brillaient conjointement, qu’il s’agit en ce moment, puisque, en 1869, Paul avait seul accès à la Revue, grâce à la perspicacité habituelle de François Buloz. Il y rejoignit Saint-Marc Girardin, Beulé, le comte d’Haussonville, Gaston Boissier, Michel Chevalier, etc.

Ses premières insertions consistèrent en monographies très étudiées, très corrigées, qu’il se relisait à lui-même, plusieurs fois, avec le ton, m’a-t-il avoué plus tard, se moquant alors de cette habitude enfantine, qu’il ne tarda pas à abandonner. Car son talent d’écrivain, par sa nature même, était éminemment prime-sautier. La préparation de ses articles avait été trop laborieuse pour qu’il n’eût pas le droit, au dernier moment, d’avoir, pour les détails de composition, le bon à tirer facile. Les titres des dites monographies étaient Les sociétés anonymes en Angleterre, Les populations agricoles en Toscane, les Trades unions. Il ne pouvait guère tarder à prendre son vol, et bientôt parurent, en effet, Les questions ouvrières au dix-neuvième siècle, Le Socialisme et les grèves, Les Conditions des classes laborieuses dans les pays civilisés, Le Rôle de la Bourgeoisie, etc. Arrêtons-nous à ce dernier article, très remarqué, d’ailleurs, car il n’était pas habituel de voir un jeune homme de son âge réhabiliter cette honnête et trop décriée classe sociale. Les arguments qu’il produisit à l’appui de cette juste réhabilitation, brillaient par leur bon sens, leur maturité et la fermeté de leur expression : « Est-il vrai que la bourgeoisie n’ait d’autre rôle et d’autre mission que de détenir des capitaux ? C’est là une grande erreur. La bourgeoisie joue, dans l’organisme social, un rôle des plus actifs, des plus prépondérants et des plus difficiles à remplir, et dont j’oserai même dire qu’elle seule peut suffisamment s’acquitter.

« La classe bourgeoise, ou moyenne, a deux qualités qui font d’elle le pivot de la société : elle a l’esprit de tradition et l’esprit d’initiative. Elle unit l’une à l’autre, dans la plus parfaite mesure. Aussi est-elle, à la fois, un guide et un modérateur.

« La tradition, c’est l’expérience des siècles, c’est l’ensemble des idées dont nos ancêtres ont éprouvé la valeur et l’utilité, ce sont les principes d’action, les règles de conduite, les méthodes, les procédés, les habitudes dont le temps a démontré et consacré l’efficacité… Tous ces précieux trésors recueillis, pièce à pièce, par les âges qui ne sont plus, se transmettent de père en fils par l’éducation. Habitudes d’ordre, de discipline, de prévoyance et de persévérance… Pour développer ces qualités, il ne suffit pas de l’enseignement de l’école, il faut l’influence du foyer domestique, et, pour que ces facultés se transmettent à l’enfant, il faut déjà que les parents les possèdent. » Ces passages sembleraient dignes de figurer dans une anthologie au mot Bourgeoisie, avec les développements plus complets que l’auteur leur donne, et en y ajoutant la partie suivante relative à l’esprit d’initiative : « La bourgeoisie n’est-elle pas un groupe toujours en mouvement qui, sans cesse, se renouvelle et s’enrichit d’éléments plus actifs. C’est la sève ascendante qui porte partout la vie et qui est le principe de tout développement. Loin d’être un corps fermé, qui se laisse atteindre par l’inertie, et qui s’engourdit dans la jouissance de ses avantages sociaux, la bourgeoisie est, au contraire, un corps qui, par sa condition d’existence même, s’épure et se recompose sans relâche. Chaque jour, les populations ouvrières perdent quelques-uns de leurs éléments, les plus féconds et les meilleurs, qui vont accroître la force et l’activité de la bourgeoisie. »

Dans le numéro du 1er septembre 1870, en pleine guerre, Paul Leroy-Beaulieu intitulait un de ses articles : Les ressources de la France et de la Prusse, comparaison des plus difficiles, qui lui fut, sans doute, demandée à la suite des malheurs militaires du mois précédent, afin de ranimer les courages. Il le fit de son mieux, en insistant sur la supériorité de notre crédit par rapport à celui de nos ennemis, et réclama, en terminant, la diffusion et le perfectionnement de l’instruction, plus que jamais nécessaire dans notre pays. C’est ce que préconisera bientôt un penseur solitaire, fondateur de l’École des sciences politiques, auquel Paul Leroy-Beaulieu s’associera.

Mais après la Revue des Deux Mondes, nous devons parler immédiatement du Journal des Débats, où il était entré dès le début de 1871.

La plus précieuse et la plus rare qualité d’un journaliste est de posséder la pleine connaissance scientifique des matières qu’il se propose de traiter. Alors seulement, celui que le ciel a doué d’un tempérament fougueux et, réfléchi à la fois, pourra défendre ses convictions dans les feuilles quotidiennes, avec la certitude de remplir consciencieusement sa mission. En plus de cette forte préparation, Paul Leroy-Beaulieu possédait le courage d’aller jusqu’au bout de sa pensée, sans craindre d’appeler ses adversaires bavards ou étourneaux, mais en respectant toujours les personnes, conformément, du reste, à sa bonne et indulgente nature.

Enfin, ce qui constituait surtout sa force exceptionnelle d’écrivain journaliste, c’était de ne jamais emprunter ses idées à autrui. Sans doute, étant très instruit, il ne s’abstenait pas de citations. Mais il n’émettait aucune opinion qui ne sortit directement de son cerveau. Sa plume n’écrivait que ce qu’il avait mûri, et mûri tout seul. De là, dans sa rédaction, cette vivante chaleur communicative, qui séduisait ses lecteurs.

En 1871, 1872 et 1873, ses articles des Débats, longs et très denses, contenaient beaucoup de chiffres, dont la plupart, puisés aux sources officielles, étaient inattaquables. Mais d’autres chiffres moins certains résultaient de groupements et de supputations. Comme les articles du Journal des Débats avaient peu à peu conquis une grande autorité, le ministre des Finances les faisait réviser par ses bureaux, soit pour s’instruire lui-même, peut-être ? soit plutôt pour trouver l’auteur en défaut. Car les administrations, suspectant volontiers d’ignorance l’audacieux écrivain qui se mêle de leurs affaires, aiment à démontrer, pièces en mains, qu’elles seules ne se trompent pas, et que seules, par conséquent, elles peuvent parler. Paul Leroy-Beaulieu aurait très aisément obtenu tous les renseignements dont il pouvait avoir besoin. Non seulement il ne les demanda pas, mais j’ai toujours eu l’impression qu’on l’eût désobligé en les lui fournissant, surtout accompagnés de notes tendancieuses, destinées à lui insinuer d’autres raisonnements que les siens. Il fallait que les vérités à démontrer jaillissent de son propre cerveau, telles qu’il les avait laborieusement conçues.

Enfin, parfait journaliste de toutes façons, il excellait même à présenter les faits et les arguments avec le grossissement voulu, sans outrepasser cependant la mesure. Il expliquait, dans ses entretiens, pourquoi, dans tel ou tel cas, il avait dû forcer la note, afin que sa voix, comme il le disait, dépassât la rampe. Artifice, quelquefois nécessaire sans doute, dans lequel il était passé maître, mais dont il avait soin de ne pas abuser.

Sa collaboration au Journal des Débats fut spécialement fréquente en 1872, et y devint presque quotidienne, quand les graves questions de l’impôt sur les matières premières, des drawbacks, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des emprunts, des traités de commerce, de la marine marchande, de l’équilibre du budget, de l’impôt sur le chiffre d’affaires, etc., figurèrent à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Plus tard, après que l’Économiste français eut été fondé, ses articles s’espacèrent.

* * *

Jusqu’ici, Paul Leroy-Beaulieu n’a fait qu’écrire, soit des mémoires académiques, soit des livres, soit des articles de revues et de journaux. En entrant à l’École des sciences politiques, il va professer et pratiquer l’art de la parole. Nous avons dit plus haut qu’un penseur solitaire, fondateur de l’École, l’y avait entraîné. Émile Boutmy fut, sans doute, un penseur solitaire tant qu’il s’agit d’élaborer ses projets, mais dès qu’il fallut les réaliser, il devint aussitôt un alerte visiteur, n’hésitant pas à frapper aux portes des plus illustres intellectuels, et les conquérant par son langage simple et persuasif. Taine, Guizot, Laboulaye et de généreux financiers coopérèrent ainsi, dès la première heure, à son œuvre. Émile Levasseur cependant, un de ses fidèles, lui répétait : « Mais vous n’avez encore ni professeurs, ni argent, ni élèves, comment voulez-vous fonder une école ? » Boutmy chercha d’abord de l’argent et surtout des professeurs, bien sûr que les élèves accourraient, quand l’enseignement fonctionnerait bien. Pour professeurs, il s’attacha à recruter des jeunes, des novices, des débutants, et courageusement, témérairement même, l’école s’ouvrit en janvier 1872. Albert Sorel, attaché aux Affaires étrangères, âgé de vingt-sept ans, fit la première leçon. La seconde leçon, sur la science financière, dans la même semaine de janvier 1872, échut à Paul Leroy-Beaulieu, jeune homme, était-il dit, déjà connu par ses succès académiques et par son active collaboration au Journal des Débats. Puis vint, pour le cours d’histoire législative, un jeune aussi et un débutant d’avenir, assurait-on, M. Alexandre Ribot. Boutmy savait-il au juste, alors, à quel point il avait la main heureuse ?

J’assistai à ce premier cours de Paul Leroy-Beaulieu, qui plus tard, aux banquets annuels de l’École, devenue florissante, voulait bien rappeler plaisamment combien ma présence l’avait intimidé, autant d’ailleurs que celle de ses élèves, dans le petit local de la place Saint-Germain-des-Prés où, pour la première fois, il affrontait le public. Le sujet de son cours était l’Income-tax anglais, et le professeur, avec simplicité, sans chercher à faire de l’éloquence, enseignait doctement les mystères des cinq cédules à un auditoire d’âge assez mélangé, qui applaudissait franchement. Est-il indispensable d’ajouter que le cours de finances se développa merveilleusement entre les mains de son éminent titulaire, qui possédait d’ailleurs l’étoffe d’un orateur ? Nous le verrons plus loin.

* * *

La fondation de l’Économiste français, en 1874, marque, dans notre esprit, la limite des œuvres de jeunesse de Paul Leroy-Beaulieu, non pas certainement qu’on cesse d’être jeune à trente et un ans ! mais parce que la direction d’un périodique, patronné par de hautes autorités, devient une œuvre d’homme mûr. Et puis, la jeunesse est une époque de préparation, que la précocité de Paul Leroy-Beaulieu avait rapidement franchie. Il ne s’agissait plus désormais pour lui que de construire le grand édifice, dont les matériaux se trouvaient presque en place.

Entre temps, d’ailleurs, son mariage avec Mlle Cordelia Michel Chevalier, le 3 mai 1870, l’avait introduit dans une sphère de talents, de notoriété et de position sociale, qui lui imprima immédiatement le caractère d’un homme arrivé, ou bien près de l’être. À la cérémonie de la chapelle du Sénat, assistaient, comme témoins, le ministre du Commerce d’alors et l’ambassadeur d’Angleterre, lord Lyons, avec une foule, dit le compte rendu, de sénateurs, de députés, de membres de l’Institut et du Conseil d’État. Michel Chevalier était membre de l’Académie des Sciences morales et politiques depuis 1851 et professeur au Collège de France depuis 1840. Son gendre ne va pas tarder à siéger près de lui à l’Académie, et il le suppléera au Collège de France en 1879, pour lui succéder en 1880, dans la chaire d’économie politique qu’il occupera pendant trente ans. Ce ne sont pas là des places qu’on obtient par la faveur. Son mérite personnel seul lui permit donc de profiter de sa situation nouvelle pour devenir rapidement ce que nous appelions tout à l’heure un homme arrivé.

L’Académie des Sciences morales et politiques appela à elle Leroy-Beaulieu, avant la mort de Michel Chevalier, dès que le permit la vacance du siège du marquis d’Audiffret. Ses concurrents furent Maurice Block et Clément Juglar. La section d’économie politique l’ayant placé en tête de sa liste, il fut élu au premier tour de scrutin par vingt voix sur trente et un votants, le 6 juillet 1878. Il n’avait alors que trente-cinq ans, pas même sonnés. Le même jour, entrèrent avec lui Georges Picot et Dareste, ce qui fit qu’en 1893, quand il devint président de l’Académie, il put saluer le président sortant, Georges Picot et le nouveau vice-président, Dareste, en leur disant : « Nous entrâmes tous trois dans cette enceinte, à la même heure, pour ainsi dire, de front. »

Quant à ses cours au Collège de France, ils servirent, nous allons le voir, aussi bien que ses travaux de jeunesse, à préparer ses ouvrages futurs. N’était donc la question de dates, les uns et les autres auraient pu être rassemblés, puisqu’ils eurent la même destination, celle de soumettre préalablement au public, pour en perfectionner le fond et la forme, les idées qui devaient prendre place dans ses livres. C’est ce qu’a très bien dit, à ses obsèques, M. Maurice Croiset, administrateur du Collège de France : « Ses cours étaient étroitement liés à ses travaux personnels. Alimentés par les mêmes études, vivifiés par les mêmes méditations, les uns servaient à préparer les autres, ou à les rendre toujours meilleurs et de plus en plus substantiels. »

Les principaux sujets de son professorat furent, en suivant la chronologie, la répartition des richesses, le collectivisme, les revenus publics et l’impôt, le rôle de l’État moderne, la science économique, Proudhon, Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, le crédit, la monnaie et les banques, la diminution de la population, l’association, les finances publiques, budgets et emprunts, les systèmes coloniaux, les écoles socialistes, etc.

* * *

Nous pouvons maintenant aborder la revue de ses nombreux grands ouvrages, que l’étude préalable de leur origine et de leur gestation nous permettra de mener assez rapidement à terme, malgré l’immensité des idées et des faits qu’ils renferment. Le premier de ces grands ouvrages, par ordre, non pas de date — car il serait alors un des derniers — mais d’importance, est le Traité d’économie politique théorique et pratique, en quatre volumes in-8° compacts, de plus de 2 400 pages à eux quatre, avec une table alphabétique permettant d’effectuer les recherches nécessaires dans la masse des chapitres.

Le mot pratique, annexé dans le titre au mot théorique, a pour l’auteur une signification prépondérante. La plupart des contemporains, dit-il, traitent l’économie politique comme une science scolastique, ne vivant que de distinctions subtiles et verbales. Il faut désormais faire entrer cette science en communication directe avec tout ce qui vit, et tout ce qui travaille. « Je me suis efforcé depuis trente ans, ajoute-t-il, de développer, dans tous les sens, mon expérience économique pratique, afin de fournir une substance abondante et nourricière à mes observations. » C’est bien là, en effet, ce que nous lui avons déjà vu faire, même avant qu’il prit la direction de l’Économiste français. « Tantôt à mon avantage, tantôt à mon dam, continue-t-il, j’ai pris des intérêts dans les entreprises les plus diverses, sur le vieux et le nouveau continent. » L’expérience devient d’autant plus démonstrative que, comme tout porte à le croire, les placements furent heureux entre ses mains. Il trace ensuite de la manière suivante son autobiographie : « L’auteur a recherché la fréquentation de toutes les personnes qui pouvaient lui représenter les échantillons topiques des divers modes de l’activité humaine, grands banquiers, grands industriels, grands propriétaires, explorateurs, de même, les petits patrons, les petits cultivateurs, les ouvriers de fabrique… Il a pris une part active au mouvement colonisateur contemporain, et il a tenu en même temps à vivre de la vie rustique. » Tout, on le voit, était mis par lui au service de son instruction économique : relations mondaines, gestion de sa fortune, voyages, promenades, séjour à la campagne. Son esprit ne demeurait jamais oisif, même quand il semblait devoir goûter un repos bien mérité. Sans abuser d’un éloge banal, on peut dire que tous les moments de sa vie furent consacrés au travail.

Avant d’entreprendre l’édification du monument ainsi construit à la gloire de l’économie politique et à sa propre gloire, est-il permis d’ajouter, Paul Leroy-Beaulieu en avait, pendant nombre d’années, élevé séparément les parties essentielles dans des livres qui, à eux seuls, suffisaient, depuis longtemps, à assurer sa réputation. Chacun de ces livres mériterait de recevoir ici de longs commentaires. C’est d’abord La colonisation chez les peuples modernes, dont il a été déjà parlé plus haut. L’essai sur la répartition des richesses, en 1880, démontrant, dans ses 600 pages, que le paupérisme, au lieu de s’aggraver, comme le prétend la thèse socialiste, ne cesse, au contraire, d’être circonscrit. Aujourd’hui le prolétaire jouit de toutes sortes d’avantages, qu’il ne connaissait, ni ne soupçonnait même pas, autrefois. La Science des finances, fruit de ses enseignements à l’École des sciences politiques et de ses incessantes études des faits d’actualité dans l’Économiste français, dans la Revue des Deux Mondes, et le Journal des Débats, formant deux forts volumes. Avant lui, aucun ouvrage n’existait qui méritât vraiment le nom de Traité des finances. Il fut donc, en cette matière, un créateur qui, chose bien rare, atteignit, du premier coup, la perfection. L’État moderne et ses fonctions, 1889-1890, issu de ses cours au Collège de France et de ses articles de la Revue des Deux Mondes, où les rouages de l’État moderne sont analysés pièce par pièce, afin de mettre en évidence ses envahissements, destructeurs de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle, d’où résulte l’énervement des volontés. « C’est par là, conclut-il, que les nations sont exposées à déchoir. »

Le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme, 1884, destiné à combattre les arguments de ce récent et éternel adversaire, sous un autre nom, de la liberté et du progrès, qui, s’il pouvait jamais arriver à ses fins, anéantirait la société actuelle et la personnalité humaine. Le Sahara, le Soudan et les chemins de fer transsahariens, 1904, s’efforçant de réhabiliter le Sahara, au moyen d’une étude approfondie des documents les plus récents, études scientifiques, récits de voyageurs, et surtout rapports de missions célèbres, telles que les missions Flatters et Foureau-Lamy. Le Sahara n’est pas une continuité de sables mouvants, dépourvue d’eau et de pluie, privée de toute vie animale et végétale. Rien de plus erroné que cette conception vulgaire et démodée. Le Sahara, dans l’opinion de tous ceux qui l’ont parcouru, est un précieux domaine, bon à garder et bon à exploiter. De là découle la nécessité de construire, le plus tôt possible, le chemin de fer qui doit y pénétrer, en partant de nos possessions africaines du Nord. L’Algérie et la Tunisie parut en 1887, le Travail des femmes au XIXe siècle en 1873, etc.

La supériorité, le grand attrait de ce groupe de travaux est de toujours contenir des idées que l’auteur a vécues. Pour les finances, par exemple, il n’écrit qu’après être demeuré, depuis 1871, sur la brèche, mêlé à tous les grands débats concernant les impôts à créer, les emprunts à émettre, les budgets à régler, signalant inlassablement les progrès à réaliser et les fautes à éviter, exerçant par là une considérable influence sur l’opinion, et quelquefois même sur les actes des gouvernements. Tout le monde, d’ailleurs, se souvient de l’énergie qu’il déploya au cours des dernières années qui précédèrent la guerre actuelle, pour dénoncer les déficits croissants, les obscurités de la comptabilité, les gaspillages sans limite, intitulant ses articles : « le gouffre des dépenses, » « le débordement des charges publiques, » « le pillage des budgets, » etc. Lui seul a paru l’oublier, depuis que, patriotiquement, sans récriminations, sans regarder en arrière, il se consacra tout entier à dénoncer les crimes de la « nation satanique ».

Il s’appropria, de même, pour ainsi dire, la question coloniale, non seulement par ses études, mais par ses placements et ses voyages dans l’Afrique du Nord, où il se rendait annuellement, y possédant et y dirigeant, avec le concours d’associés, un domaine d’exploitation agricole et viticole de 3 000 hectares, à Schuigguy, en Tunisie.

Son dernier ouvrage l’honore particulièrement. Ce n’est plus un simple livre d’érudition destiné à compléter la collection de ses travaux économiques. C’est un cri d’alarme, jeté par le maître, qui, depuis trente ans, suit avec émotion les mouvements de la natalité, dans la Revue des Deux Mondes, dans l’Économiste français, au Collège de France, cri d’alarme provoqué par la recrudescence du mal, que révèlent les statistiques de 1911. De là son livre sur la Question de la population du début de 1913. Il en lut les épreuves à l’Académie des Sciences morales et politiques, dès le 25 janvier 1913 : « À l’heure actuelle, disait-il, il ne s’agit plus pour la France de population stationnaire, ce qui serait déjà un très grand mal. Il s’agit maintenant d’une population déclinante, et dont le déclin serait appelé à s’accentuer d’une manière progressive et rapide. » Des chiffres décourageants appuient sa trop véridique déclaration. À la séance suivante du 1er février, il propose d’adopter une série de remèdes, qu’il juge lui-même devoir répugner aux habitudes et aux préjugés de ceux qui gouvernent et font l’opinion, mais auxquels il faut se résoudre quand même, « parce que c’est pour la France une question de vie ou de mort. » « Il est temps encore, ajoutait-il, d’éviter, sinon la décadence relative, du moins la décadence absolue. C’est avec une profonde douleur que l’on voit une nation historique de premier ordre sur la voie de la disparition rapide, au milieu des deux milliards et plus d’êtres humains qui se trouveront sur le globe à la fin du présent siècle. »

L’Académie, très impressionnée, ouvrit immédiatement une discussion, à laquelle de nombreux orateurs prirent part et que termina un ordre du jour proposé par M. Alexandre Ribot, accompagné de l’élaboration d’une série de vœux soumis aux pouvoirs publics, sans parler des éloges et des remerciements prodigués, chemin faisant, au promoteur du mouvement. Bientôt, d’ailleurs, l’Académie, ayant à décerner le prix Jean Reynaud, de la valeur de 10 000 francs, choisit pour lauréat l’auteur de la Question de la population, sur un rapport de M. Boutroux, qui, s’il pouvait être inséré ici, formerait le plus bel ornement de la biographie que nous esquissons. Paul Leroy-Beaulieu ne refusa pas le prix, mais il en employa tout de suite le montant à créer, lui-même, une nouvelle fondation triennale, portant son nom, en faveur de la propagande la plus efficace, ou la plus méritoire, pour le relèvement de la natalité en France. La fondation a fonctionné dès 1916.

La Question de la population ne fut pas son dernier ouvrage, comme nous venons de le dire à tort. Il en existe un plus récent, mais, hélas ! inachevé. Dès la guerre déclarée, en effet, l’Économiste français inaugurait une série d’articles de tête intitulés : la guerre, la situation, les perspectives, dans lesquels Paul Leroy-Beaulieu s’attachait, avec une autorité et une sélection d’informations des plus remarquables, à mettre en relief les faits essentiels, pour en tirer des conclusions toujours sobres et lumineuses. Le public ne tarda pas à apprécier l’intérêt de ces comptes rendus, dont il suivait la lecture, chaque semaine, avec la plus scrupuleuse fidélité. L’auteur encouragé réunit alors ses articles de l’année 1914-1915 en volume, et, l’année suivante, pour 1915-1016, un deuxième volume parut, intitulé, comme le précédent, La guerre de 1914 vue en son cours chaque semaine. Un troisième volume était prévu, peut-être même un quatrième. Mais l’auteur tomba sans avoir terminé l’œuvre patriotique, pour laquelle toutes ses autres occupations avaient été résolument sacrifiées, même ses cours au Collège de France. « Éclairer et soutenir l’opinion publique, la plume à la main, telle est la seule mission, disait-il, que je puisse désormais efficacement remplir, afin de servir mon pays. » Il la remplit glorieusement, en effet.

* * *

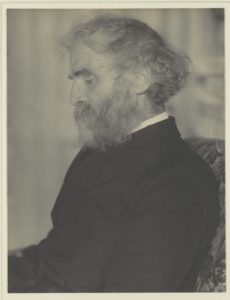

Le portrait de Paul Leroy-Beaulieu est présent à toutes les mémoires. Sa noble prestance, son visage puissant et régulier, l’attrait de sa santé florissante, l’expression aimable et réservée de son accueil, l’image revit douloureusement, dès sa première évocation, devant les yeux de ses amis. Oserai-je dire que, même dans sa vieillesse, il conserva cette même beauté extérieure, modifiée, sans doute, par l’âge. Car, alors, on ne voyait plus ses cheveux noirs abondants et sa barbe soyeuse, noire aussi, encadrer sa figure, comme le montre son portrait d’autrefois par Carolus Duran. Mais son teint demeuré frais reflétait toujours la santé, ses yeux gardaient leur finesse et leur profondeur, et son large front continuait d’abriter sa large intelligence. Aux deux époques, d’ailleurs, une certaine solennité présidait à ses mouvements.

Peut-être sommes-nous incité à découvrir chez lui cette analogie physique, à des âges différents, en raison de la même analogie révélée, on s’en souvient, entre ses œuvres de jeunesse et ses œuvres de maturité. L’unité de sa vie est le phénomène qui éclaire toute sa biographie, avons-nous déjà dit.

Il nous a toujours semblé que, dès ses débuts, notre ami occupait, par un don inné de la Providence, une place privilégiée, lui permettant de voir plus haut et plus loin que la foule. Il marchait, pour ainsi dire, à mi-côte, dominant la troupe indifférente de ceux qui poursuivent leur banal chemin dans le fond de la vallée. Nous disons à mi-côte, et non au sommet, où se retirent les sublimes rêveurs, désireux de perdre la terre de vue. Lui, au contraire, voulait, à tout prix, garder contact avec les réalités pratiques. Il tenait à les suivre d’assez près pour en saisir les détails, et d’assez haut cependant pour prévoir leurs tendances et les diriger au besoin.

Ces réalités pratiques ont inspiré non seulement sa carrière d’économiste, comme il l’a dit lui-même, mais également les actes de sa vie privée. Pour accomplir la tâche colossale que, par une sorte d’instinct, ou de vocation, il s’était assignée, dès son entrée dans la vie, il lui fallait beaucoup de temps et de liberté d’esprit, d’autant qu’on sait qu’il n’empruntait rien à autrui. Une extrême régularité pouvait seule lui fournir les loisirs laborieux dont il avait besoin. Or, à peine sorti du lycée, ses amis racontent que, dans leurs réunions, lorsque approchait une heure déterminée, toujours la même, on le voyait consulter sa montre et partir, quelque animée que fût alors la conversation[1].

Inutile de dire qu’il conserva et même renforça plus tard ces habitudes de régularité.

Aux temps heureux, en effet, où j’allais le retrouver, à la fin de chaque été, dans son domaine de Montplaisir, près de Lodève, j’y voyais tout admirablement réglé pour le meilleur emploi de chaque journée. Le matin, promenade à pied, par hygiène et par devoir de propriétaire, à travers les bois de sapins, les rochers, les prairies et les vignes du beau parc qui s’étage sur les Cévennes. Mais, à dix heures précises, il fallait rentrer et se mettre au travail jusqu’à midi et demi. Puis, après déjeuner, nouvelle promenade jusqu’à la tombée de la nuit, suivie d’une nouvelle séance de travail jusqu’au dîner, dont l’annonce était subordonnée à la fin de ses occupations. Chaque heure du jour se trouvait ainsi distribuée entre ses différents devoirs. Car il mettait au rang de ses devoirs, non seulement la rédaction de ses articles de l’Économiste français, et la composition de ses ouvrages, ou ses lectures, mais aussi les promenades qui activaient ses réflexions et lui procuraient un exercice salutaire ; devoirs quotidiens, qu’il remplissait simplement et toujours, sans exception, de la plus parfaite humeur. Combien cette sage existence me charmait ! Et combien m’instruisaient, en même temps, ces conversations savantes et familières, sans cesse interrompues, puis reprises, à la suite de la visite d’une ferme, de la rencontre d’un groupe d’ouvriers agricoles ou forestiers, ou de vendangeurs dans les vignes, ou simplement de la traversée, sur des pierres chancelantes, d’un torrent presque desséché.

Le domaine de Montplaisir avait été créé par Michel Chevalier. Paul Leroy-Beaulieu l’agrandit considérablement, rebâtit, pour ainsi dire, le château, replanta beaucoup d’arbres mieux appropriés au sol, ouvrit des allées plus pittoresques, etc. C’était sa fierté d’avoir accompli ces nombreuses et intelligentes améliorations, dont il aimait à se vanter, comme le fait un simple propriétaire local, sans autres mérites. Or notre ami, lui, avait d’autres mérites, et c’était une chose curieuse de voir ce Normand, d’origine authentique, s’attacher de la sorte à la terre méridionale.

Il possédait, en outre, aux environs, une ferme nommée la Fageolle, sur le sommet de ce plateau du Larzac, dont les sites désolés et pierreux ont été cités par lui-même, dans un article de 1902 sur le Sahara, pour donner une idée de ce que peut être le désert africain. La ferme, cependant, n’était pas improductive. Bien au contraire, avec ses espaces libres et ses bois de buis, elle entretenait lucrativement des troupeaux de brebis, dont le lait alimentait les Caves de Roquefort, importante société industrielle de fromages, présidée par Paul Leroy-Beaulieu. Celui-ci tenait des comptes détaillés, presque méticuleux, de son exploitation agricole, et parcourait, en marcheur intrépide, les landes et les guérets que son gérant lui faisait visiter. Je me serais étonné d’une telle ardeur à remplir son rôle, si je n’avais pas connu la préface, citée plus haut, de son Traité d’économie politique théorique et pratique, qui explique, on s’en souvient, comment sa fonction de publiciste économique comportait qu’il s’intéressât à la vie rustique.

Son séjour à Montplaisir lui constituait ainsi un second laboratoire, après celui de Paris. C’est dans cette pittoresque campagne, sans manquer jamais à la rédaction hebdomadaire de ses articles de l’Économiste français, qu’il s’appliquait spécialement à corriger les épreuves des nouvelles éditions de ses anciens ouvrages, grosse besogne, car la Science des finances eut huit éditions, la Colonisation en eut six, le Collectivisme en eut cinq, et les quatre gros volumes du Traité d’économie politique en eurent six, sans parler de l’Art de placer et de gérer sa fortune, qui en est à son quarante-deuxième mille, chaque réédition comportant de nombreuses retouches et additions. Les préfaces de plusieurs d’entre elles, d’ailleurs, sont datées de Montplaisir.

Mentionnons, en outre, ici, à propos des rééditions de ses œuvres, leurs nombreuses traductions en anglais, espagnol, russe, hongrois, portugais, même japonais, ce qui atteste la grande célébrité mondiale dont il jouissait.

Sa femme, dévouée à son cher Paul, l’aidait dans ces divers travaux, non pas, certes, en corrigeant, ou en rédigeant, à sa place, mais en lui rappelant chaque matin son programme et en lui épargnant tous les soins subsidiaires de correspondance, de lettres de rappel, etc. À ses débuts au Collège de France, elle avait fidèlement assisté à ses cours, afin de critiquer, disait-elle, les imperfections du professeur, imperfections de forme, de diction, de gestes, d’attitude, et je crois qu’elle se montra très efficacement sévère, puisque son mari lui en témoigna toujours beaucoup de reconnaissance. Peut-être, plus tard l’entraîna-t-elle un peu imprudemment dans la politique, où elle ambitionnait de le voir entrer. Mais ensuite, combien sut-elle adoucir ses ennuis et soutenir son courage, quand survinrent les élections disputées de 1889 et 1890[2] ! En toute occasion elle s’associait à lui, et en fut bien récompensée, car il n’y a pas d’exemple de couple plus uni.

Mme Michel Chevalier, ancienne propriétaire du domaine et conservant encore une ferme aux alentours, passait l’été à Montplaisir. Malgré son grand âge, elle tenait encore des conversations pleines de charme. Ses souvenirs évoquaient habituellement l’époque heureuse où elle épousa Michel, dont elle prononçait le prénom avec une affection non dissimulée. De sa voix pénétrante et flûtée, elle faisait repasser devant nos yeux les agissements de la société du temps de Louis-Philippe, très finement contés, et le nom de la famille Paturle, ou autre, surgissait, tout à coup, de son récit comme celui de voisins d’hier. Les fêtes du second Empire, les honneurs dont Michel avait été justement comblé, et beaucoup d’autres choses plus actuelles, revenaient à sa mémoire. Sans avoir besoin d’y mettre de la politesse, on ne se lassait pas de l’écouter. Pierre Leroy-Beaulieu habitait une partie du château, aménagée pour lui, pour sa femme et ses nombreux enfants. S’il était quelquefois inexact aux repas et aux départs, chacun le lui pardonnait aisément, tant il apportait avec lui, dès son arrivée, trop tardive il est vrai, de gaieté franche et simple, de jugement pénétrant sur les choses présentes et d’autrefois, toujours clair, énergique, habile à la riposte dans le choix de ses arguments, parce qu’il était remarquablement instruit. Je ne parle pas de ses mérites d’écrivain, ni de sa science, ni de l’expérience que ses voyages lui avaient acquise, ayant eu l’honneur de faire un rapport à ce sujet lors de sa candidature de 1912 à l’Académie des Sciences morales et politiques, qui lui donna un nombre très honorable de voix.

Tels étaient les hôtes habituels, ou plutôt les châtelains anciens, présents ou futurs de cette demeure accueillante, dont les pauvres de Lodève connaissaient bien le chemin, et où notre illustre ami, entouré de sa famille[3], libre de consacrer ses journées au travail, connut certainement le bonheur.

Aujourd’hui, hélas ! tous ceux que nous venons de nommer ont disparu, coup sur coup. Dans une petite chapelle, non loin du parc, leurs dépouilles mortelles se trouveront réunies ! C’est le destin, dira-t-on. Sans doute la mort rentre dans notre destin. Cela, Paul Leroy-Beaulieu ne l’ignorait pas, car, en passant sur la route de Lunas, qui côtoie la petite chapelle, nous l’entendions murmurer bravement : « Il y a là un caveau qui m’attend ! » Tout était prêt chez lui, et en lui, pour ses fins dernières. Mais est-ce le destin de voir sa compagne, plus jeune que soi, rompre prématurément et pour toujours des liens d’aide et de confiance mutuelles, resserrés par quarante-deux ans d’union ?

Il quitta alors l’hôtel de l’avenue du Bois-de-Boulogne, aliéné, d’ailleurs, après la mort de Mme Michel Chevalier, survenue en janvier 1913, hôtel longtemps témoin des belles réceptions auxquelles la haute société de Paris se rendait en foule chaque, hiver, et dont le maître de la maison considérait comme un devoir de sa situation de faire les honneurs aux savants étrangers, ses amis, qui traversaient la capitale Paul Leroy-Beaulieu s’installa à l’avenue Henri-Martin, avec sa chère fille et son gendre M. Maxime Renaudin, entouré par eux des soins les plus dévoués, et trouvant, dans l’insouciante gaieté des tout petits, une diversion à sa douleur. Mais, pour ne pas succomber à des ébranlements si profonds, surtout à un certain âge, il faut se résoudre à masquer ses sentiments intimes. Autour de lui, chacun sentait bien qu’il continuait à souffrir ; mais lui-même demeurait impénétrable. Quand un second coup, plus cruel encore, l’atteignit, lorsqu’il apprit que son fils Pierre venait de tomber au champ d’honneur, le 17 janvier 1915, près de Soissons, en défendant glorieusement sa batterie, il s’enferma plus étroitement encore dans son héroïque réserve.

La mort de Pierre cependant détruisait tout l’échafaudage de ses plus justes et plus chères espérances. Il avait envoyé son fils, presque à sa sortie de l’École polytechnique, faire le tour du monde, tout seul, mais muni de lettres de recommandation pour les hommes notoires de chaque pays, et le fils en était revenu tel que le père le désirait, enrichi d’une copieuse provision d’expérience scientifique, prêt à produire immédiatement, comme il le fit, des ouvrages de haute valeur, et capable, par sa collaboration à l’Économiste français, d’y occuper une place prépondérante, destinée à lui en assurer un jour la direction. Pierre, en outre, avait été élu député, non pas de Lodève, mais de Montpellier, avec une forte majorité. Il ne devait pas tarder à entrer à l’Institut, et l’avenir, puisqu’il n’avait que quarante-quatre ans, lui réservait, peut-être, d’autres succès.

Or, tous ces espoirs se trouvaient anéantis. Ce que sa femme et lui avaient rêvé, ce qu’ils avaient ensemble lentement combiné, préparé, pas à pas, et presque déjà réalisé, il fallait désormais en porter le deuil. De tels coups ne frappent pas impunément un homme de soixante-douze ans, surtout quand il veut continuer à demeurer stoïquement impénétrable, ainsi que nous le disions tout à l’heure. Sans doute, l’héroïsme de Pierre, célébré par ses ennemis mêmes, dans la lettre adressée par eux à Mme Pierre, lui causait un juste orgueil, dont il aimait à s’entretenir avec ses amis. Mais ses confidences n’allaient guère au-delà. Comme il disait à propos de son confrère Maspero, qui succomba, peu de temps après avoir aussi perdu un fils à la guerre : « Ce glorieux père supporta, avec un grand calme extérieur, sa cuisante infortune. » La forte constitution de Paul Leroy-Beaulieu le soutint longtemps. À son retour des vacances de 1916, personne ne constatait chez lui la moindre décadence. À la fin d’octobre, un rhume faillit l’empêcher de prendre la parole à la séance solennelle de l’Union des pères et mères dont les fils sont morts pour la patrie, qu’il avait promis de présider, le 2 novembre. Sa toux profonde nous avait même un peu inquiétés, lors d’une assemblée préparatoire du comité d’organisation. Cependant, à la date fixée, il entra dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en très bonne apparence, et put prononcer, d’une voix claire, son émouvant discours, exprimant éloquemment tout ce que ressentait son cœur ulcéré, dans cette journée de commémoration des morts. Les applaudissements unanimes d’une salle comble durent le réconforter. Il reconduisit allègrement Mme Poincaré à sa voiture, en remerciant M. le Président de la République d’avoir honoré de sa présence cette touchante cérémonie. Cinq semaines plus tard, survenait la date fatale du 9 décembre !

Un refroidissement, contracté au cours d’une promenade solitaire dans le bois de Boulogne, avait suffi pour enlever presque subitement à la France un des hommes qui l’ont le plus honorée et le mieux servie, dont la grande réputation à l’étranger avait propagé notre influence dans toutes les parties du monde, contribuant à y faire rayonner notre grandeur intellectuelle, et qui occupera toujours, dans le souvenir de ses fidèles amis, une place hors ligne de respect et d’affection.

RENÉ STOURM.

——————

[1] Voyez la belle notice de M. Eugène d’Eichthal, insérée dans la Revue des Sciences politiques de février 1917.

[2] Paul Leroy-Beaulieu a publié, en 1890, une brochure très documentée, intitulée : Un chapitre des mœurs électorales en France, dans les années 1889 et 1890.

[3] Paul Leroy-Beaulieu laisse quatorze petits-enfants, dont cinq garçons perpétueront son nom.

Laisser un commentaire