À la veille de la Révolution française, le physiocrate Nicolas Baudeau poursuit sa critique des institutions financières de l’Ancien régime, dont il réclame le renversement ; non toutefois, dans une optique républicaine ou démocratique, mais comme moyen de sauver une monarchie qui lui paraît le fondement naturel d’une économie libre et prospère.

À la veille de la Révolution française, le physiocrate Nicolas Baudeau poursuit sa critique des institutions financières de l’Ancien régime, dont il réclame le renversement ; non toutefois, dans une optique républicaine ou démocratique, mais comme moyen de sauver une monarchie qui lui paraît le fondement naturel d’une économie libre et prospère.

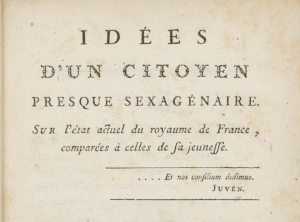

Nicolas Baudeau

Idées d’un citoyen presque sexagénaire sur l’état actuel du royaume de France, comparées à celles de sa jeunesse

1787.

… Et nos consilium dedimus.

JUVEN.

[Et nous aussi avons donné des conseils. — Juvénal, Satires, I.]

Aux Français mes compatriotes

Citoyens, jeunes ou vieux, prêtres ou laïcs, nobles ou roturiers, je vous offre ces idées qui sont le fruit des plus sérieuses méditations, et de cinquante années de travaux assidus, commencés par un des plus profonds génies de la nation française, et continués jusqu’à ce jour par les disciples fidèle d’un grand maître.

La frivolité peut les négliger, l’ignorance présomptueuse les combattre sans les entendre ; la cupidité frauduleuse les décrier, parce qu’elles dévoilent ses attentats contre la société. Mais l’homme de bon sens qui les lit en sent la vérité : l’homme probe y reconnaît la justice, l’homme sensible y trouve les plus sublimes leçons de bienfaisance.

Français ! Français ! Écoutez un écrivain presque sexagénaire sur de grands projets, dont il s’est occupé sans relâche depuis vingt-six ans : écoutez un loyal serviteur du roi votre monarque, un bon patriote, qui ne se glorifie point d’avoir trouvé des vérités utiles, mais qui s’applaudit de les avoir apprises d’un respectable vieillard, et qui croit bien faire de les répandre.

Jeunes gens qui voulez juger juger et endoctriner les anciens, apprenez, par mon exemple, à devenir plus circonspects ; je vais retracer mes erreurs.

En 1760 je rédigeai trois mémoires pour M. B**, ministre des finances[1], qui les accueillit avec bonté : des commis, qu’il a reconnus dans la suite pour ignorants, cupides, et malintentionnés, les traitèrent de vaines spéculations.

Plein de confiance, comme on l’est à trente ans, je résolus de les faire imprimer ; j’exécutai ce dessein en 1763, avec approbation d’un censeur royal et permission, sous le titre d’idées d’un citoyen.

Quelques vérités utiles s’y trouvaient mêlées avec de grandes fautes. J’ai appris, pour la première fois, en 1766, à l’école du respectable docteur Quesnay, à distinguer les bons principes d’avec les paradoxes qui m’avaient séduit.

J’ai travaillé dix ans sous ses yeux, et deux lustres encore après sa mort, à détromper les autres ; si ce n’est pas avec de grands succès, c’est au moins avec bonne foi, zèle et persévérance.

Ce n’est donc plus ma doctrine prétendue, comme en 1760, c’est la sienne que j’expose, depuis vingt ans, que je défends, avec courage, envers et contre tous, que je tâche d’éclaircir et de propager pour le bonheur de l’humanité.

Lisez et jugez ; mais ne décidez pas sans lire, c’est tout ce que je vous demande.

L’abbé Baudeau.

IDÉES SUR LES FINANCES DU ROI.

CHAPITRE PREMIER.

RECETTE

PREMIER PRINCIPAL FONDAMENTAL ÉVIDENT.

« Que le Roi REÇOIVE le plus, et que son peuple paie en même temps le moinsqu’il se peut. »

Première conséquence incontestable.

« Il faut ÉPARGNER, autant qu’il est possible, les frais de perception, les faux frais, et les pertes ; car le peuple PAYANT ET PERDANT ces objets, le Roi ne les REÇOIT pas ».

Seconde conséquence.

« La meilleure des formes de perception est donc celle qui cause moins de frais, point de faux frais, aucunes pertes d’hommes, de travaux utiles, de denrées et marchandises précieuses. »

Troisième conséquence.

« Le plus mauvais système est donc celui qui entraîne beaucoup de frais et faux frais, beaucoup de pertes d’hommes, travaux et denrées ».

APPLICATION DU PREMIER PRINCIPE.

Première classe des revenus du Roi, impositions directes.

Les vingtièmes, tailles et capitations, ainsi que les décimes ecclésiastiques, n’ont que des défauts très faciles à corriger ; ils ont ce précieux avantage, qu’ils coûtent infiniment moins de frais que les impôts affermés ou régis. Aucuns faux frais, aucunes pertes d’hommes, de travaux et denrées.

Seconde classe des revenus du Roi, impôts des ferme et régie.

Les impôts qui forment la forme et la régie générale coûtent énormément de frais, quoiqu’ils rapportent moins que les impositions directes de la première classe.

Suivant M. N*** lui-même[2], qui devait l’écrire à regret, les impositions directes, produisant avec les dons gratuits des pays d’états et du clergé, deux cents vingt millions par an, n’en coûtaient, même avec les abus à réformer, que DOUZE de frais, sans faux frais ni pertes.

Suivant le même, la ferme et la régie générale, qui de son temps ne produisaient pas, à beaucoup près, deux cents millions, en coûtaient TRENTE-TROIS de frais, connus et avoués.

Il convient de plus qu’il y a les faux fraisdes vexations particulières, ceux des procédures, saisies, amendes, confiscations, prisons, supplices, ceux des profits de la contrebande.

Il dissimule les pertes énormes, pertes des journées de travail utile que feraient quarante mille commis ; pertes du sel, du vin, de la viande, des cuirs, et d’autres denrées qui seraient consommées, si elles étaient moins chères, qui ne le sont plus depuis longtemps, d’où résulte que les propriétaires et les cultivateurs n’ont pu continuer de les faire naître.

Ces faux frais avoués coûtent au peuple plus de trente millions, et les pertes plus de cent.

Troisième classe des revenus du Roi, domaines, et droits domaniaux.

Ces droits qui rapportent, y compris les postes, parties casuelles, etc., etc., environ 60 millions, ne coûtent guère que sept ou huit millions de frais, encore qu’il y a beaucoup d’abus à réformer, mais point de faux frais, pertes ni supplices.

Premier résultat de l’observation ci-dessus.

« Les impôts de la ferme et de la régie générale COÛTENT au peuple français, tous les ans, CENT SOIXANTE MILLIONS, en frais, FAUX FRAIS et pertes, dont le Roi ne REÇOIT pas une obole. »

Second résultat également incontestable.

« Ces impôts affermés et régis sont donc évidemment mauvais. Ils le sont jusqu’à concurrence d’environ cent soixante millions, qu’ils font surpayer ou perdretous les ans à la nation, sans aucune recette, sans aucun profit, mais au contraire avec grand préjudice pour le Roi. »

Troisième résultat.

Les impositions directes qui composent la première classe, sont les meilleures, et par conséquent il faut les conserver.

Les impôts indirects, affermés ou régis, qui font la seconde classe, sont les plus mauvais ; il faut les supprimer les premiers, et le plus tôt possible.

Les droits domaniaux, qui forment la troisième classe, sont moins mauvais que ceux de la seconde, mais plus vicieux que ceux de la première ; il faudra les corriger ensuite.

Quatrième résultat.

« Une réforme, également utile au Roi et à la nation, consisterait donc : 1°. à supprimer la gabelle, les aides, les impôts sur la viande, sur les cuirs, etc., et autres des fermes et régies, les plus mauvais de tous.

« 2°. À partager le bénéfice résultant de leur suppression entre le Roi et la nation ; de manière que le Roi eût en accroissement de son revenu les deux tiers des frais connus : le peuple l’autre tiers de ces frais, tous les faux frais, et toute l’épargne des pertes ».

3°. Et pour opérer cet effet, « il faudrait recevoir le remplacement par des revenus de la première classe, qui ne causent que peu de frais, point de faux frais, et aucunes pertes d’hommes, de travaux et de denrées ».

SECOND PRINCIPE FONDAMENTAL ÉVIDENT.

« S’il est de l’intérêt commun du Roi et de ses sujets, que les frais, faux frais et pertes soient épargnés, le plus possible, il est aussi de leur devoir commun d’observer la justice et l’exacte proportion dans la levée des revenus du souverain. »

Première conséquence incontestable.

« Donc l’impôt qui taxe le riche, à proportion de son bien, est légitime et à conserver. »

Seconde conséquence pareille.

« Donc l’impôt, qui TAXE plus celui qui a moins de bien, est souverainement injuste, et à supprimer. »

APPLICATION DU SECOND PRINCIPE.

1°. Les domaines et droits domaniaux sont à corriger par la suite, et doivent être appliqués aux dépenses du Roi, de sa famille et de sa cour.

2°. Les vingtièmes, capitations, décimes, et dons gratuits, corrigés de leurs défauts actuels, ce qui est très facile, seront répartis avec justice, et proportionnellement aux biens des contribuables : il faut donc les conserver et les appliquer aux dépenses annuelles de l’État.

3°. Les impôts indirects de la ferme et de la régie générale sont injustement répartis ; le pauvre en PAIE énormément PLUS que le riche ; il faut donc les supprimer et les remplacer par un droit en argent pour payer les dettes.

4°. Une perception en nature serait également injuste et disproportionnée ; il ne faut donc pas la substituer aux vingtièmes, capitations, décimes et dons gratuits.

Observation simple, mais essentielle.

Tant qu’on laisserait dans la confusion ces classes de revenus et leurs destinations légales, consacrées par nos antiques maximes, on risquerait de tout compromettre en faisant quelque changement ; du moins pourrait-on craindre de ne pas gagner l’entière confiance.

La distinction que je propose une fois rétablie, tout se réduit aux moyens d’acquitter les rentes viagères ou constituées, et de solder en bonnes valeurs toutes les dettes criardes ou exigibles.

On voit, du premier coup-d’œil, qu’à proprement parler, le Roi et ses ministres sont, en quelque sorte neutres, simples spectateurs ; ou, pour mieux dire, arbitres désintéressés, dans la suppression des mauvais impôts, qui forment la ferme et la régie.

Dans le vrai, c’est une portion du peuple qui paye, comme contribuables ; c’est une portion qui reçoit, comme créanciers. La raison, la justice, et l’intérêt général, disent : premièrement au Roi et aux ministres, simples arbitres ; secondement à la noblesse, au clergé, aux propriétaires fonciers, aux cultivateurs, aux manufacturiers, aux négociants, aux artisans, aux rentiers du Roi et des particuliers, aux pensionnaires, gagistes et salariés, qui payent tous les mauvais impôts ; troisièmement, aux créanciers qui reçoivent ; « qu’il serait bon d’épargner tous les ans trente-trois millions de frais, connus et avoués, trente millions au moins de faux frais, également manifestes, et peut-être cent millions de pertes d’hommes, de travaux et de denrées précieuses. »

Les agents mêmes de la ferme et de la régie qui se partagent ces trente-trois millions de frais connus, ne recueillent rien des faux frais ni des profits de la contrebande, ni des choses perdues. À quel titre, sous quel prétexte, et avec quelle pudeur ces gens-là, tirés des classes utilement laborieuses de la société (pour devenir laborieusement préjudiciables au Roi et à son peuple), voudraient-ils persister à faire payer et perdre au souverain, et à tous les autres citoyens, cent trente millions au moins, dont il n’entre pas une obole dans leurs proches à eux-mêmes, pour se conserver trente-trois millions de salaires et profits ?

Car enfin, c’est là tout. Il ne s’agit pas du Roi, si ce n’est pour l’enrichir ; car on peut lui donner de plus en deniers comptant vingt-deux millions tous les ans, qui font les deux tiers des frais connus.

Il ne s’agit pas de la nation qui paie, car on lui ferait gagner tous les ans, 1°. onze millions, qui font l’autre tiers des frais avoués par M. N***, 2°. plus de trente millions de faux frais qu’il avoue, sans les calculer, 3°. plus de cent millions de pertes qu’il a passées sous silence.

Il ne s’agit pas des créanciers qui reçoivent ; car on veut les payer, et augmenter de vingt-deux millions par an les fonds qui leur sont destinés.

De qui s’agit-il donc ? Des agents de la ferme et de la régime générale, de leurs trente-trois millions, qui en font perdre au Roi vingt-deux, et à la nation cent cinquante environ tous les ans.

Français, Français ! Ouvrez donc les yeux, et voyez enfin à qui vous avez affaire.

On vous dira qu’il aurait cent et quelques millions d’avances et cautionnements à rembourser. Oui. Mais cette dette criarde n’est rien, dans l’état où la division des revenus et de leur destination, avec la destruction totale de la ferme et de la régie mettraient les finances du Roi.

Cette dette, les citoyens qui paient les mauvais impôts, s’en chargeraient volontiers, et l’acquitteraient, s’il le fallait, avec facilité.

« Mais vous les chargerez beaucoup », disent, avec une feinte commisération, les part-prenants des trente-trois millions de frais, par eux et par leurs échos, à gage. « Moi ! Point du tout, je les déchargerais infiniment », et rien n’est plus manifeste.

Des trois articles de bénéfice infaillible, que votre suppression va leur procurer ; le premier, qui est le tiers de vos trente-trois millions, et qui fait une rente perpétuelle de onze millions, forme un capital de deux cents vingt, bien supérieur à vos répétitions exigibles. Ils ont en outre les trente millions, et plus de faux frais, que vous occasionnez, sans en profiter, et la totalité des pertes immenses qui les ruinent de même, sans profit pour vous.

Laissez-les donc arranger eux-mêmes leurs propres affaires, sans leur donner des conseils intéressés.

Que le Roi daigne consulter son clergé, sa noblesse et ses bons et fidèles sujets, les propriétaires fonciers, sur cette question précise qui les concerne. « Voulez-vous fournir tous les ans la totalité des rentes viagères et perpétuelles, que je paie et acquitte mes dettes criardes, y compris celles que nécessitera la suppression générale et absolue de la ferme et de la régie générale ? Voulez-vous la fournir par une perception directe en argent, qui sera proportionnelle à la valeur effective de tous vos biens particuliers, au marc la livre ? Voulez-vous avancer seuls tout le remplacement pour vos fermiers, créanciers et rentiers, à condition de recevoir vous-mêmes des uns un vingtième en sus du prix de leurs fermages, et de retenir aux autres un dixième de leurs rentes, pour vous récupérer en partie de cette avance ?… le tout à condition qu’il n’existera plus rien de la gabelle, des aides, des impôts sur la viande, sur les cuirs, sur les huiles, sur les draps, etc., etc. Plus de commis ni de barrières, au dedans ni au dehors, par conséquent plus de contrebandiers : liberté de commerce, immunité de toute consommation ?… Le voulez-vous mes bons et fidèles sujets ? … Oui, Sire, nous le voulons, et par ce seul moyen, grâce à Dieu et au Roi, que nous bénirons à jamais, nous serons tous heureux. Cette réponse est infaillible. » [3]

J’observe que, non seulement les gens de finance, mais tous les agents secondaires de l’administration, principalement ceux qui sont de race financière, sont pis qu’étrangers, dans un conseil, qui traiterait cette grande matière, ils sont manifestement suspects et récusables.

Les propriétaires fonciers, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, paieront peut-être un centième de la valeur des héritages particuliers, mais seulement par forme d’avances, pour tous leurs fermiers, rentiers et pensionnaires. Ceux-ci, qui seraient exemptés des mauvais impôts, rembourseraient pour leur part les propriétaires ; savoir les fermiers et locataires, en leur payant un vingtième de plus, les rentiers et autres, en recevant un dixième de moins. Tous gagneraient la liberté, l’immunité de la culture et des consommations.

J’ai dit. M’entendra-t-on ? Dieu fait. Au moins emporterai-je dans le tombeau la satisfaction d’avoir exposé de grandes et d’utiles vérités, avec un courage très désintéressé : je crois que l’introduction des formes républicaines et des assemblées de soi-disant représentants électifs, sur-ajoutés aux officiers du Roi dans une monarchie, jointe à la conservation des mauvais impôts, peuvent renverser le royaume de fond en comble.

Di meliora piis, erroremque hostibus illum !

N°II.

IDÉES SUR LES GABELLES.

Un adoucissement qui les laisserait subsister en formerait toujours une véritable capitation, beaucoup plus injuste que l’autre, et surchargée d’accessoires très inutiles, très dispendieux, sans remédier aux grands abus.

Preuves.

Quand même il s’agirait de donner à chaque individu tant de sel par tête, fût-ce le double de ce qu’on en donne aujourd’hui, et de le faire payer beaucoup moins, d’en fournir encore à meilleur marché, tous ceux qui voudraient consommer au-delà de leur taxe, il faudrait toujours faire les observations suivantes.

Première réflexion.

Vous voulez certainement vendre le sel plus cher qu’il ne vous coûte, puisque vous en faites une branche de revenu ; car, pour le livrer au prix marchand, sans y gagner, ce ne serait pas la peine de s’en mêler.

Si le sel vous coûte deux sols, si vous le vendez quatre, si vous exigez que chaque tête vous en achète douze livres, c’est une capitation de vingt-quatre sols par individu.

Seconde réflexion.

Les grandes et petites gabelles étant comprises dans le bail des Fermiers généraux pour plus de soixante millions, il est impossible qu’une capitation, qui porterait même sur toutes les provinces (la Bretagne et la Guyenne comprises, ainsi que l’Auvergne et le Poitou), pût suffire au remplacement, si elle n’était que de vingt-quatre sols par tête.

En effet il ne peut exister qu’environ vingt millions d’habitants taxés au sel (il n’y a pas d’apparence qu’on y compte les enfants à la mamelle, au moment de leur naissance), la capitation de vingt-quatre sols ne produirait que vingt-quatre millions. On en veut probablement soixante-douze, à cause des frais ; c’est donc à trois livres douze sols par tête que se montera l’impôt personnel.

Il n’est pas difficile de prouver que cette autre capitation est infiniment plus onéreuse que celle qui fut imposée par Louis XIV, et qui subsiste.

En effet la capitation de Louis XIV a été rendue proportionnelle aux biens, revenus et conditions des sujets du Roi, autant qu’il a été possible, afin de corriger le vice des taxes personnelles, qui sont de leur nature aveugles et arbitraires.

Dans les campagnes, elle est au marc la livre de la taille, et celle-ci est à peu près proportionnée aux états et facultés des contribuables.

Dans les villes, elle se répartit sur les artisans et marchands, en proportion des apprentis et garçons qu’ils emploient ; sur les simples bourgeois et les nobles, à proportion de leur loyer et du nombre de leurs domestiques.

Cette autre capitation n’est donc pas réellement une taxe par tête, malgré son nom ; c’est une redevance, proportionnée aux états et facultés.

Ce qui achève de le prouver, c’est qu’il n’y a de capité que le chef de famille, point la femme et ses enfants.

Tout au contraire l’impôt du sel taxe les têtes dans toute la force du mot, tant de livres de sel par personnes comptées, y compris les femmes et les enfants. C’est ainsi qu’on l’a toujours pratique pour la gabelle.

Un malheureux manœuvre de campagne, si pauvre, si pauvre, qu’on n’ose pas lui imposer plus de cinq sols de tailles, et autant de capitation, ayant une femme et quatre enfants, paiera donc à cette capitation, appelée gabelle, six fois 3 livres 12 sols, qui font 21 liv. 12 sols. Tandis que le curé, le très riche bourgeois célibataire, n’ayant qu’un domestique, paieront 7 liv. 4 sols à cette nouvelle imposition personnelle.

Plus les ouvriers auront d’enfants en bas âge, plus ils seront surchargés par la capitation. Quelle justice !

« Mais (dira-t-on), l’abus existe dans la gabelle actuelle. Oui, et c’est une des grandes raisons qui en nécessitent la suppression totale. Pourquoi faisant illusion à la bonté et à la justice du Roi, ne proposerait-on qu’une modification mal entendue, qui confirmerait de pis en pis une injustice, avec une foule d’autres abus ? »

Car enfin, et c’est ma seconde proposition, cette autre taxe, vraiment personnelle, qui capite tous les individus par la force du mot, est encore cent fois plus fâcheuse, par les embarras épouvantables qu’elle entraîne, et qui n’existent pas dans la capitation de Louis XIV.

Sans doute l’exaction actuelle emporte des frais de contrainte et des saisies de meubles. C’est son grand inconvénient ; il faudra le corriger, et rien ne sera plus facile. Mais l’autre capitation, nommée gabelle, aura pour le moins ces mêmes surcharges de frais, contraintes et poursuites.

Elle aura de plus tout l’attirail du commerce de sel, fait par monopole au nom du Roi, ce que n’a pas celle de Louis XIV ; elle aura les frais des greniers à sel, directeurs, contrôleurs, etc., etc.

Elle occasionnera les faux frais actuels, qui sont immenses. Le bateau, qui porte le sel en gros sacs entassés, passe devant mon village. Il s’arrête à ma porte ; je ne pourrai, pas plus qu’aujourd’hui, y prendre ma petite provision. Il faudra qu’il remonte une journée plus haut : là mon sel sera déchargé, avec des grandes formalités ; on le fera transporter par terre, à la petite ville où est le grenier : il y sera déposé, avec d’autres formalités également dispendieuses, mais également nécessaires. Là mon pauvre sel sera mélangé de corps étrangers, pour procurer ce qu’on appelle un bon de masse ; c’est-à-dire, un bénéfice, qui résulte « de ce que le grenier vend toujours plus de sel qu’il n’en a reçu ». C’est un fait qu’on n’ose contester, et je serai obligé de faire deux lieues au moins pour aller, et autant pour en revenir, quand je voudrai prendre la provision à laquelle je serai taxé.

Qu’on dise tout ce qu’on voudra, ces faux frais là seront perdus pour le Roi et pour ses fidèles sujets. Au moins l’autre capitation n’entraîne-t-elle pas cet attirail d’un monopole inutilement ruineux, non plus que les vingtièmes et décimes.

Mais, ce qui met le comble à tout, c’est qu’en laissant subsister le reste des impôts désastreux, les aides, les exactions sur les cuirs, sur la viande, sur les vins, cidres, poirés, bières, eau-de-vie, sur les huiles, toiles, draps, et autres marchandises, le monopole du tabac, et les entrées des villes murées : on conserverait l’armée fiscale et l’armée contrebandière, guerroyant l’une contre l’autre à coup de fusils, les visites, les saisies, amendes, confiscations, prisons et supplices, les pertes d’hommes, les pertes de travaux, les pertes de denrées.

Et, ce qui est encore pis, on se mettrait toujours dans la nécessité de violer les privilèges de la noblesse et du clergé d’une part, de confirmer et augmenter les malheureuses prédilections que les agioteurs de papiers et les marchandas de l’argent emprunté par les Rois, ont fait donner aux rentiers oisifs, aux commis, et à eux-mêmes, capitalistes à portefeuilles.

Ceci mérite la plus grande considération, et ne peut jamais trop se répéter, jusqu’à ce qu’on l’ait enfin conçu (car il paraît qu’on s’obstine à l’étouffer), si vous persistez, contre toute raison, à DÉTRUIRE les vingtièmes, la capitation des nobles et les décimes ecclésiastiques, qui sont les moins injustes et les moins injustes des perceptions ; à CONSERVER les fermes et les régies générales, qui sont des impôts injustement répartis et très onéreux. Le remplacement qui vous demandez fût-il pris en argent, ce qui est la seule manière possible, au lieu d’être perçu en nature, comme M. de Vauban le proposait par un système inadmissible, vous ne pouvez y assujettir, outre les bourgeois propriétaires, sous la même forme, et de la même manière, la noblesse et le clergé, sans leur faire injure et violence. Vous ne voulez pas y assujettir les créanciers du Roi, étrangers ou nationaux, les pensionnaires, gagistes et salariés.

Au contraire, si vous conservez les vingtièmes, les capitations des nobles, les décimes des ecclésiastiques, en supprimant la ferme et la régime générales, toutes entières ; la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, propriétaires de terres, les fermiers, les marchands et artisans, les créanciers du Roi, et ceux des particuliers à rentes perpétuelles ou viagères, étrangers ou nationaux, les pensionnaires, gagistes et salariés, payant tous ces droits, et les payant de même ; tous vous devraient le même remplacement, sous la même forme ; aucun ne pourrait s’en plaindre, et vous, en l’exigeant, vous ne violeriez aucune loi, aucun privilège, vous ne contrediriez même aucun préjugé, bien ou mal fondé.

Les étrangers eux-mêmes sont vexés par les mauvais impôts de la ferme et de la régie, gabelles, aides, traites, etc. Ceux qui sont rentiers sur le Roi gagneraient à la suppression, même en payant le remplacement, à proportion de leurs créances.

De ces observations très simples, mais dont la justesse est indubitable, il résulte que la modification des gabelles, qui laisserait subsister une autre capitation, infiniment pire que celle de Louis XIV, n’est ni plus équitable ni plus avantageuse que l’impôt en nature que j’avais admis en 1760, d’après M. de Vauban.

Cette capitation a, comme la perception annuelle d’une quotité des fruits récoltés, les trois inconvénients terribles : 1°. de taxer le pauvre plus que le riche ; 2°. de causer une énormité de frais, faux frais et pertes, qui grèvent les sujets, sans profit pour le Roi ; 3°. de favoriser les classes parasites de la nation, rentiers oisifs, commis, pensionnaires et salariés, aux dépens de la noblesse, du clergé, des propriétaires fonciers, et des autres citoyens, laborieusement utiles.

C’est une vérité fort importante en ce moment que je vais démontrer sur ce droit en nature de fruits récoltés, contre mon propre ouvrage.

Quant aux adoucissements prétendus sur la gabelle, c’est le cas de répondre aux agents de ce mauvais impôt.

… Timeo Danaos & dona ferentes.

VIRGILE.

NUMÉRO II.

EXAMEN DE LA DÎME ROYALE DU MARÉCHAL DE VAUBAN

Dont j’avais adopté le système en 1760.

Quelques personnes, entre autres le sieur Linguet, ont cru qu’il faudrait supprimer les vingtièmes, la capitation des nobles, les décimes ecclésiastiques ; et, pour moyen de remplacement, ils proposaient un droit en nature du vingtième des récoltes pour les bonnes terres, du trentième pour les médiocres, du quarantième pour les mauvaises.

Examinons ce système. En premier lieu, l’impôt en nature ne peut rapporter soixante millions, à moins qu’il n’en coûte aux cultivateurs cent cinquante.

Si le percepteur peut vendre, en 1788, pour douze mille livres de productions, attribuées au Roi, et par lui récoltées en nature cette année, il est physiquement impossible, mais de toute impossibilité, qu’il en paye au Trésor plus de 4 ou 5 mille livres, à cause de ses frais indispensables et de ses risques évidents.

Il lui faut des hommes de confiance, des chevaux, des voitures, pour aller chercher successivement les fourrages, grains, vendanges, légumes et racines… Il lui faut des granges, greniers, celliers et caves très considérables.

Il lui faut battre les gerbes, cribler les blés, arranger les légumes, soigner les vins, avancer les tonneaux, transporter aux marchés, et vendre peu à peu. Frais énormes, outre lesquels il risque de tout perdre, ou du moins une grande partie, n’étant jamais assuré de la bonne quantité, de la bonne qualité, de la bonne vente.

Ainsi, douze mille livres provenant des ventes faites par le percepteur des fruits en nature, ne rapporteront jamais au Roi plus de cinq mille livres. Soixante millions ne peuvent donc revenir quittes au Trésor, sans qu’il soit levé en nature pour plus de cent cinquante millions de fruits.

Comparaison.

1°. Par la gabelle, de bons citoyens ont prouvé que 60 millions net au Roi coûteraient de plus trente millions de frais et faux frais payés par le peuple, et non reçus par le monarque, avec trente millions perdus pour tout le monde ; en tout cent vingt millions.

2°. Les vingtièmes, capitations nobles, et décimes ecclésiastiques, produisant soixante millions net au Trésor royal, n’en coûtent que trois au plus.

3°. L’impôt en nature, cent cinquante millions. En second lieu, le vingtième, capitations des nobles et décimes ecclésiastiques, sont justes et proportionnés aux revenus, à quelques erreurs près faciles à corriger. Au contraire, on a vu que la gabelle taxe le pauvre énormément plus que le riche. Un malheureux ouvrier de campagne, si pauvre, qu’on n’ose pas le mettre à plus de dix sols de taille, ayant une femme et quatre ou cinq enfants, achète à la petite mesure environ cinquante livres de sel (même à six sols), ce sera quinze francs de gabelle.

Un rentier oisif, un procureur, un bourgeois, qui n’a qu’un domestique, n’en achètera que vingt livres au grenier à meilleur marché ; c’est six francs.

L’impôt en nature est aussi disproportionné.

Supposons trois biens, dont la récolte en nature vaut 600 liv., bon an, mal an, tout compensé.

En bonnes terres, le premier fermier peut donner au propriétaire la moitié : c’est trois cents livres, le 1er bien vaut six mille francs. L’impôt en nature prendra le vingtième de la récolte qui vaut six cents livre : c’est trente francs, et tout juste le dixième du revenu, le deux centième du fonds.

En terres médiocres, le second fermier donne à peine le quart du prix des récoltes, à cause des frais et des risques.

Second bien, récolte 600

L’impôt en nature au trentième vaut 20

Le prix de la ferme est de 150

Celui du fonds est de 3 000

L’impôt, pour être proportionné, ne devrait être que de quinze livres, qui font le dixième du revenu, et le deux centième du fonds.

Surcharge disproportionnée, cinq livres sur quinze.

En très mauvaises terres, qui sont en grand nombre, le troisième fermier ne pourrait donner que le huitième ou le dixième de la récolte. Ces fonds peuvent être cultivés par les pauvres paysans, qui vivent des frais mêmes, en travaillant pour eux.

Troisième bien, récolte 600

L’impôt en nature au quarantième vaut 15

Le prix de la ferme est de 60

Celui du fonds est de 1 200

L’impôt, pour être proportionné, devrait être six francs qui sont le dixième du revenu, et le deux centième du fonds. Il est de quinze.

Surcharge disproportionnée, neuf francs.

Il nous reste une troisième comparaison très importante.

Si l’on abolissait les gabelles, et les autres mauvais impôts, en conservant les vingtièmes, les capitations nobles et les décimes, on soulagerait la noblesse, le clergé, les propriétaires des terres déjà tant surchargés, sans faire ni tort ni injustice aux rentiers oisifs, aux pensionnaires, gagistes et salariés du Roi ; au lieu que le système qui consisterait à modérer la gabelle pour la conserver, et à lui substituer un droit en nature sur les productions, soulage les classes parasites, en faisant des préjudices énormes aux fonds de terres.

Non seulement la noblesse, le clergé, les pays d’états contribueraient au remplacement de ces mauvais impôts ; mais encore les rentiers, gagistes et salariés, conviendraient qu’ils doivent également entrer en compensation, puisqu’il est manifeste que tout ce monde-là paie la gabelle, les autres mauvais impôts.

La dette du Roi était avant 1776 d’environ quatre milliards. Pendant les hostilités entre la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Amérique, on a fait pour plus de douze cent millions d’emprunts nouveaux. Le capital de cette masse est donc d’environ cinq milliards, dont les intérêts, partie à rente constituée, partie en simple agiots de banque et finance à 7 ou 8 pour cent par an, partie en viager à 10 ou au-dessus, valent certainement plus de deux cent cinquante millions par an, probablement environ trois cents.

Les rentiers ne paient ni tailles ni capitation, ni vingtièmes sur leurs rentes, à la bonne heure, c’est la convention : il faut la tenir. Mais la gabelle, mais les impôts affermés ou régis, les rançonnent comme tous les autres !

Supposé que le Roi, par forme de remplacement, et de compensation, retienne sans frais, sans pertes, sans procédures, un dixième sur les rentes et intérêts annuels de sa dette, voilà déjà 25 millions, qui ne coûtent rien à lever, et qui sont imposés avec toute raison, toute justice, à chacun dans la proportion la plus exacte avec ses revenus.

2°. Par la même raison, tous les pensionnaires, gagistes et salariés du Roi qui paient la gabelle, les impôts sur la viande et sur les cuirs, devraient et paieraient aussi le remplacement ou équivalent de ces impôts supprimés.

Ils absorbent certainement sur la dépense du Roi une autre somme annuelle de 250 millions ; leur subvention, par simple retenue, vaudrait donc encore 25 millions ; elle serait aussi très juste, très légale, et sans frais.

Ce serait une banqueroute, ont dit quelques personnes timorées ; une banqueroute ! non, puisqu’on ne leur fait rien perdre ; mais au contraire gagner beaucoup.

Car enfin, si le Roi reçoit 200 millions de ces impôts, tous ses sujets, y compris les rentiers, les gagistes, salariés et pensionnaires les paient.

Mais, outre ces 200 millions perçus par le Roi, il y a les bénéfices des fermiers ; il y a de plus les gages et appointements des commis, il y a les faux frais des bureaux : il y a les profits de la contrebande.

Il y a de plus les pertes de journées et de denrées, qui valent autant. Tous ces millions sont sur-payés ou perdus à cause de la gabelle, et autres impôts.

Ni le clergé, ni la noblesse, ni les propriétaires, ni les autres citoyens de tous les ordres qui composent l’état, n’ignorent actuellement combien cette surcharge est considérable ; ils en seraient tous entièrement délivrés à jamais.

Ils auraient donc un immense bénéfice à partager entre eux. Les rentiers, gagistes, pensionnaires et salariés en recueilleraient leur part. La retenue faite sur eux, sans frais, n’étant proportionnelle qu’aux revenus quittes du Roi, et les faux frais ou pertes n’y étant pas compris.

Chacun des chefs de maison épargneraient tous les ans, à proportion de son sel, de sa viande, de ses cuirs, une portion des millions que l’anéantissement des mauvais impôts ferait épargner.

Ainsi tout est clair, tout est juste, tout est avantageux dans cette opération.

Supposez, au contraire, que la suppression tombe sur les vingtièmes, capitations des nobles et décimes ecclésiastiques, la diminution sur les gabelles, et le remplacement sur les productions en nature.

Tout le profit gratuit sera manifestement recueilli par les classes parasites de l’État, par les rentiers oisifs, les commis, les pensionnaires, les gagistes et salariés.

Ils gagneraient six ou huit sols par livre de sel, et ne paieraient rien pour ce bénéfice, n’ayant point de productions en nature.

Mais la noblesse, le clergé, les bourgeois, les agricoles, pour exempter ce monde-là, seraient obligés de donner tous les ans en nature plus de deux cent millions, et d’y contribuer d’autant plus qu’ils seraient moins riches.

Non, jamais un souverain, que le ciel a fait naître avec deux qualités rares et précieuses, la justesse d’esprit et la probité, conseillé par des ministres éclairés, ne peut admettre un pareil projet.

Au lieu de faire prendre en nature pour deux cents millions de fruits, qui n’en voudraient à son Trésor qu’environ soixante, il n’a qu’à demander EN ARGENT aux possesseurs la centième partie de la valeur actuelle, effective et foncière de leurs biens, deux sols par pistole, non pas gratis, et par addition aux autres impôts subsistants, mais à la place de la gabelle, des exactions affermées ou régies, qui coûtent beaucoup plus.

Cette centième partie des biens à recevoir en argent ne coûtera presque aucuns frais; ce supplément juste et proportionnel n’occasionnera ni faux frais, ni procédures et supplices, ni contrebandes. Il vaudra plus au Roi, coûtant moins à son peuple. Profit et bénédictions pour le monarque, profit et prospérité pour son royaume.

Les propriétaires, nobles, ecclésiastiques et bourgeois, qui avanceront au Roi le remplacement, en retrouveront une grande partie dans l’augmentation de leurs fermes et loyers, qui sera d’un vingtième, ainsi que dans la retenue d’un dixième, qu’ils feront à leurs rentiers, gagistes et pensionnaires, indépendamment des autres profits ci-dessus calculés.

Français ! Français ! Ce ne sont point là des systèmes, ni des inventions alambiquées ; ce sont des faits, des comptes très simples, à la portée de tout le monde.

Toujours notre même principe, dont l’évidence est si frappante.

« Les meilleurs moyens sont ceux qui font recevoir au Roi le plus possible, et en même temps payer le moins aux sujets, en épargnant les frais, les faux frais et les pertes ; les hommes, les choses, surtout les délits et les supplices. »

NUMÉRO IV

IDÉES SUR LES AUTRES IMPÔTS DE LA FERME ET DE LA RÉGIE

Tous les impôts réunis doublent et triplent même, pour le pauvre peuple de Paris, des villes et des campagnes, le prix de la bière, du cidre, du vin, de l’eau-de-vie, de la viande, du poisson, des œufs, du beurre et du fromage, du bois, de l’huile, du sucre, du café, des drogues et médicaments, des toiles et des étoffes.

Ils ont les mêmes inconvénients que la gabelle, savoir, de coûter, outre la somme reçue par le Roi, 1°. une énormité de frais en profits ou gages des fermiers et régisseurs généraux, et de leurs quarante mille commis, maisons, bureaux, barrières, feux, chandelles, livres et papiers.

2°. Une énormité de faux frais, pilleries secrètes des commis, saisies, procès-verbaux, procédures, plaidoiries, jugements des premiers sièges, arrêts des cours et du conseil, amendes et confiscations, décrets, prisons et supplices.

3°. Une énormité de pertes, savoir, quatre-vingt milles journées de travail utile que feraient tous les jours quarante mille commis, et autant de contrebandiers ou fraudeurs, car il y en a tout autour du royaume, en dehors, pour y faire entrer, sans payer, les marchandises, ou prohibées, ou sujettes aux droits des traites étrangères. Les frontières, qui forment une ligne de douze cents lieues au moins, sont assiégées par l’armée contrebandière. Il y en a tout autour des nouveaux murs de Paris et des autres villes, ou gros bourgs soumis aux entrées : autres pertes de temps de tous les marchands et voituriers à chacun des dix mille bureaux ; pertes de temps de tous les marchands ; pertes des hommes ruinés, emprisonnés, suppliciés pour fraude ; perte d’une prodigieuse quantité de denrées et marchandises que ces mauvais impôts empêchent de naître, ou de fabriquer dans le royaume.

Par exemple, les aides et les droits aux entrées ayant rendu triple, quadruple dans les villes le prix du vin, le peuple est obligé de s’en passer la majeure partie de l’année ; d’où vient le dépérissement des vignes.

L’impôt sur les cuirs, établi par feu M. de Silhouette, rendu le plus vexatoire et le plus absurde qu’il soit possible, par feu l’abbé Terray, pendant la dispersion des magistrats, détruit les tanneries, et fait monter toutes les peaux façonnées à des prix exorbitants et ruine les nourrisseurs de bétail, étant joint à la cherté de la viande, qui ne permet plus au pauvre peuple d’en faire son aliment journalier.

Répétons, car les personnes intéressés aux fermes et régimes, qui se partagent entre eux seuls les trente-trois millions de frais tous les ans, font des efforts incroyables de tous les genres pour étouffer cette lumière précieuse.

Répétons, que le Roi ne retire pas un dernier de tous ces frais, dont la masse connue et avouée est de trente-trois millions ; de tous ces faux frais, qui en coûtent plus de trente autres, ni de ces pertes, qui se montent probablement à plus de cent millions.

Toutes les raisons palliatives, tous les motifs controuvés des agents de la ferme et de la régie générale, co-partageants des trente-trois millions, sont misérables et absurdes, quand on les compare à cent soixante millions de surcharge que la nation paie ou perd, sans aucun profit pour son Roi.

« Mais que fera-t-on des quarante mille commis ? » Vous me le demandez ! Mais je vous demande à mon tour ce qu’on fait en temps de réforme de cent mille braves soldats qu’on licencie ? Ce qu’on va faire de ceux que le Roi congédie pour épargner ? On les renvoie à la charrue et aux métiers. Observez, quant aux commis, que nous laissons leurs soldes dans la poche des citoyens, d’où les impôts la faisaient sortir au double et au triple ; étant là, ils n’ont qu’à la gagner en travaillant pour les bourgeois, au lieu de roder, espionner et fusiller contre les fraudeurs.

« Mais ces impôts ont un grand avantage, on les paie peu à peu et sans s’en apercevoir, ce qui est un grand bien. »

Sans s’en apercevoir, dites-vous ! Qui dont est assez aveugle pour ne pas voir la surcharge ? Allez demander aux hommes, aux femmes, aux petits enfants, pourquoi le sel, le vin, la viande, les œufs, le beurre, les souliers, les habits sont si chers à Paris ? Il n’y a pas un seul qui ne vous réponde, « parce que les impôts augmentent tous les jours ».

Peu à peu, dites-vous ! Mais quand je fais entrer une barrique de vin, il m’en coûte environ trois louis d’or à la fois, et autant quand je prends un minot de sel au grenier.

Peu à peu. Mais, qui empêche de payer peu à peu les vingtièmes ? Qui empêcherait de s’acquitter par petites portions du droit de remplacement substitué aux mauvais impôts ?

« Mais, le montant serait connu, et il était bon de le cacher à la nation. » Bon ! Pourquoi ? Un Roi juste et bienfaisant ne veut ni ne doit tromper son peuple. D’ailleurs cette fraude est-elle possible à présent ? Le voile est déchiré. Dieu a voulu que la lumière fût faite, et elle a paru.

On sait, 1°. ce que les fermiers et régisseurs rendent au Roi, 2°. ce qu’ils partagent entre eux et leurs commis (savoir trente-trois millions par an), 3°. ce qu’ils causent de faux frais et de pertes, savoir : plus de cent-trente millions tous le sans, dont eux-mêmes ne reçoivent rien.

« Mais on propose d’adoucir la gabelle et quelques autres droits de traites ! » Adoucir, dites-vous ? Non, non, la gabelle comme on la propose en impôt forcé et solidaire, est un fléau pire que ci-devant ; car il y a plus de la moitié du royaume qui n’est forcé ni solidaire. Ce projet qu’on avait voulu exécuter il y a deux siècles, fut trouvé si vexatoire et si pernicieux, que le Roi le révoqua sur-le-champ. Cet adoucissement prétendu ne serait profitable qu’aux fermiers généraux, pour les défendre mieux des contrebandiers ; qu’aux rentiers oisifs qui ont mis leur bien à fond perdu ; qu’aux commis et aux marchands d’argent.

Adoucir, pourquoi ? N’est-il pas plus simple et plus avantageux et plus sûr de supprimer tout à fait ? Vous voulez mettre le sel à dix sols et un liard la livre, au lieu de quatorze sols ; mais nous l’avons tous vu à ce prix, et monter de sols en sols, rien n’est plus facile, ni plus expéditif en cas de besoin réel ou supposé.

L’embarras était de former deux machines aussi compliquées, aussi coûteuses que la ferme et la régie générale ; on n’a pu s’exposer à ces difficultés que dans un temps de troubles, de malheur, et surtout de la plus profonde ignorance, comme la prison du Roi Jean en Angleterre.

Cet édifice de ruines une fois démoli jusqu’aux fondements, il n’y aura plus moyen de le rétablir. L’expérience des maux qu’il a causés, et ceux des biens que procurerait sa destruction totale s’y opposeraient.

Au contraire s’il subsistait, si la réforme se bornait à quelques diminutions, bientôt les sols pour livre reviendraient les uns après les autres.

Ce n’est pas la tige des mauvaises plantes qu’on doit raccourcir, mais les racines qu’il faut arracher jusqu’à la dernière.

Non potest arbor mala bonos fructus facere.

Evang.

[Il n’est pas possible à un mauvais arbre de produire de bons fruits. — Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 7, verset 7.]

IDÉES D’UN CITOYEN SUR L’ÉTAT ACTUEL DU ROYAUME DE FRANCE.

SECONDE PARTIE

NUMÉRO V.

IDÉES sur les pièges que les ennemis du bonheur public tendent aux citoyens bien intentionnés.

La désastreuse imposition de la gabelle, dont le nom fait horreur au Roi et à tous les citoyens bien intentionnés ; les exactions non moins funestes sur la bière, le cidre, le vin et l’eau-de-vie ; sur la viande et sur les cuirs ; sur le bois, l’huile et la chandelle ; sur les œufs, le beurre, le fromage, le poisson, les légumes ; sur les toiles, les étoffes, les drogues et médicaments, qui rendent la vie du pauvre peuple, son strict nécessaire, quatre ou cinq fois plus cher qu’il ne serait sans toutes les exactions, hautement détestées par le souverain, probe et bienfaisant, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne enfin au meilleur des peuples. Ces impôts injustes dans la répartition, qui ruinent par l’énormité des frais avoués, par des faux frais manifestes, et surtout par des pertes énormes, le monarque et la nation ; ces impôts, qui ne se sont introduits que peu à peu par des systèmes nouveaux ; dans les siècles d’ignorance, de désordres et de calamités publiques. Ces impôts qui ne sont profitables qu’aux seuls fermiers et régisseurs, à leurs quarante mille commis de tous grades, et qui valent tous les ans trente-trois millions à cette armée financière. Ces impôts ont nécessairement des partisans connus et secrets. Ils doivent en ce moment réunir leurs efforts pour étouffer la voix des bons citoyens, des zélés serviteurs du Roi, des vrais amis de l’humanité, qui travaillent à répandre la lumière, en démontrant le vice fondamental et les terribles effets de ces fléaux destructeurs.

Je réduits à trois points les manœuvres des ennemis publics en pareille circonstance. 1°. Dissimulation des vérités utiles, qu’ils s’efforcent de faire oublier et perdre de vue. 2° Propositions d’autres procédés, qu’ils conseillent avantla réformation des mauvais impôts, quoique la justice et le bon sens disent qu’ils ne doivent être qu’après. 3° Objections fausses et frauduleuses contre cette restauration salutaire, ses circonstances et ses effets. Je vais confondre en peu de mots ces trois artifices de la cupidité dévorante. Que les critiques répondent librement à mes démonstrations.

1°. Vérités utiles qu’on veut étouffer.

Les mauvais impôts de la ferme et de la régie ne produisent au Roi, de recette effective, qu’environ la valeur de trois dixièmes, ou six vingtièmes actuels ; mais ils coûtent à la nation tous les ans plus de sept dixièmes, ou plus de quatorze vingtièmes actuels, sans compter les vexations horribles, saisies, confiscations, amendes, prisons et supplices. C’est ce qu’il faut démontrer.

Oui, Français ! oui, mes compatriotes ! Oui, prince ami des hommes, béni de Dieu, de votre peuple, de votre siècle, de la postérité ; béni à jamais, vous, votre auguste épouse, et tous vos descendants, pour avoir dit : anathème à la gabelle ; oui, c’est la valeur de quatorze vingtièmes, qu’il en coûte tous les ans aux contribuables, sans qu’il en revienne plus de six au Roi.

Je le prouve. Un dixième actuel vaut environ cinquante millions, suivant M. Necker et tous les autres : un vingtième, environ vingt-cinq millions ; premier fait connu.

La ferme et la régie générale paraissent produire deux cents millions environ ; mais ils n’en produisent que cent cinquante de recette effective pour le Roi ; second fait à établir fort aisément par un mot.

Si le Roi supprimait, suivant son désir, tous ces mauvais impôts de la ferme et la régie, les rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés, qui sont vexés comme tout le monde par ces exactions, en étant délivrés par la bienfaisance à jamais mémorable de Louis auguste, le restaurateur de son empire, seraient infiniment plus riches et plus heureux, quoiqu’on prélevât sur leurs pensions, gages et rentes, une retenue de cinquante millions au total.

Recevoir aujourd’hui deux cents millions d’une main, mais payer de l’autre tous les ans cinquante millions de redevance, qu’on ne paierait plus à l’instant même de la réformation, c’est évidemment n’en avoir que cent cinquante de recette réelle. Il y en a cinquante fictifs et illusoires. Le vrai produit de la ferme et de la régie, n’est donc pour le Roi que cent cinquante millions, c’est-à-dire, la valeur de trois dixièmes, ou six vingtièmes actuels ; ce qu’il fallait démontrer.

Troisième fait. Il en coûte à la nation tous les ans au moins la valeur de sept dixièmes actuels, ou quatorze vingtièmes ; c’est ce que je vais établir.

Outre les deux cents millions qui entrent au Trésor royal, il y a, comme l’assure, en grande connaissance de cause, M. N***, dix fois très explicitement dans ses trois gros volumes in-8°, trente-trois millions de frais ordinaires, par lui calculés et avoués. Il y a les faux frais, qu’il reconnaît, y compris ce que survendent les contrebandiers, jusqu’à ce qu’ils soient exterminés par les quarante mille commis ; ces faux frais valent encore trente-trois millions, en tout soixante-six au moins.

Mais il y a les pertes annuelles qu’il a dissimulées. Ces pertes sont énormes : quarante mille commis guerroyant, à coup de fusil, contre quarante mille contrebandiers, font tous les jours vingt-quatre mille journées de travail utile perdu, sans compter celles que perdent les particuliers, les marchands, les voituriers, pour aller chercher les buralistes et les attendre. Du sel, du bétail, des légumes, du vin, des récoltes, des marchandises de tout genre, combien n’en font pas perdre tous les ans la gabelle, les aides, l’impôt sur les cuirs et sur la viande, les traites du dedans et du dehors ? Je les estime cent millions pour caver au plus bas possible.

Voilà donc évidemment cent soixante et quelques millions de surcharge, dont il n’y a pas un sol pour le Roi : elle surpasse annuellement la valeur de trois dixièmes ou six vingtièmes actuels.

Ainsi trois dixièmes seulement sont produits au Trésor royal par le service des fermiers et régisseurs. Mais il en coûte à la nation, en frais ordinaires connus, en faux frais avoués par M. N*** lui-même, et en pertes évidentes, plus de trois autres dixièmes ; en tout quatorze vingtièmes payés ou perdus, dont six seulement de recette effective pour le Roi ; ce qu’il fallait démontrer.

La voilà, princes, prélats, magistrats, citoyens notables, cette vérité salutaire, incontestable que les ennemis publics veulent étouffer par tous les moyens possibles, qu’ils tâchent de vous faire oublier, et qu’on devrait au contraire vous rappeler vingt fois par jour. Quiconque veut vous en distraire, pour vous occuper plus essentiellement d’autres minces objets, est le partisan et le fauteur des vampires politiques.

2°. Procédés conseillés avant la réformation des mauvais impôts, et qui ne doivent venir qu’après.

Ces procédés se réduisent à deux, malheureusement très connus, imposer et emprunter, créer de nouvelles taxes et contracter de nouvelles dettes pour mettre la recette au niveau des dépenses.

Je ne discute point encore ici la prétendue nécessité d’imposer pour emprunter, et de faire un nouvel emprunt pour payer la dette criarde, énorme à la vérité, mais non fondée en titres légalement reconnus, usuraire, et qui peut-être, si la justice réglée s’en occupait, serait trouvée frauduleuse en grande partie. Je l’admets pour le moment.

Je fais plus, j’y joins le remboursement des avances faites par les régisseurs, fermiers et leurs commis cautionnés, qui se regardaient comme très heureux de ne pas les recevoir, et d’être, au contraire, préposés à la perception du droit de remplacement.

J’ajoute enfin, s’il le faut, six mois d’aréages des rentes de l’Hôtel-de-Ville de Paris, qu’on doit payer, avant d’avoir assis et perçu le remplacement.

Je me réserve d’expliquer en détail tous ces objets, dans mon second chapitre, sur la dépense du Roi. Mais en attendant, je vais m’occuper du moyen de les recevoir.

Supposez la somme qu’il vous plaira, je conviens avec vous, pour le moment, qu’il faut un emprunt, et par conséquent un impôt qui paie les nouvelles rentes.

Mais si vous y procédez avant la réformation de la gabelle, et des autres exactions de la ferme et de la régie, vous serez obligé d’imposer plus et d’emprunter moins. Tout au contraire, si vous n’y procédez qu’après, vous pourrez imposer beaucoup moins, et cependant emprunter beaucoup plus en cas de nécessité ; c’est ce que je vais prouver.

Pour les seuls frais ordinaires, calculés pas M. N***, la gabelle et les autres mauvais impôts de la ferme et de la régie générales, coûtent à la nation, tous les ans, trente-trois millions effectifs, dont il n’entre pas un denier dans les coffres du Roi. J’ai dit, je répète, et je répèterai jusqu’à mon dernier soupir, avec tous les honnêtes gens du monde entier, qu’il vaut mieux en donner au Roi les deux tiers, valant vingt-deux millions, et en laisser l’autre tiers, valant onze millions tous les ans, dans la poche de tous les citoyens.

J’observe encore qu’en donnant ce bénéfice de vingt-deux millions au Roi, d’onze millions tous les ans à son peuple, je détruis entièrement, et à perpétuité, une autre surcharge épouvantable de trente et quelques millions de faux frais, et de cent millions de pertes annuelles, dont ne profitent pas les fermiers et régisseurs eux-mêmes, qui les font perdre par le vice essentiel des mauvais impôts.

Ces vingt-deux millions réels, effectifs, tout prêts et indubitables, partageons-les en deux parties de onze millions chacun. À quelque somme que se montent les besoins auxquels il faut subvenir, les onze millions de la première partie vous dispensent d’imposer, par une taxe nouvelle, ce même objet de onze millions, et dans le même temps, par la même raison, les onze millions de la secondepartie, vous serviront à payer la rente d’environ deux cent millions de nouvelles rentes créées par un emprunt.

Réfléchissez-donc, et voyez que ces vingt-deux millions ne font pas une charge nouvelle pour le peuple, quoiqu’ils soient une recette nouvelle pour le Roi. Nous les passons tous depuis très longtemps ; mais le souverain n’en reçoit rien. Ils sont mangés par les quarante mille agents de la ferme et de la régie : par eux seuls.

Réfléchissez donc, et voyez, qu’outre les vingt-deux millions que nous payons à l’armée financière, et qu’il vaudrait mieux payer au Roi notre insigne bienfaiteur, nous payons encore tous les ans, et depuis longtemps, onze autres millions, pour les frais ordinaires seulement, sans les faux frais et les pertes.

S’il faut assurer au Roi plus de vingt-deux millions, pour payer la rente du nouvel emprunt, nous aurons de quoi payer après la suppression des mauvais impôts, qui nous ruinent ; après, mais non pas auparavant.

Que diriez-vous du créancier d’une rente, qui, pouvant faire lui-même un gros bénéfice personnel et augmenter en même temps le revenu de son débiteur, s’obstinerait à n’en rien faire, et cependant exigerait d’être payé d’une redevance encore plus forte ! Voilà précisément ce que conseillent les ennemis du bien public.

Leur espoir, quel est-il ? De tromper les bonnes intentions du souverain, de sauver la gabelle et tous les mauvais impôts de l’anathème prononcé si solennellement ; de multiplier les difficultés, et d’empêcher qu’il ne luise jamais, ni pour le Roi, ni pour aucun de ses successeurs, ce jour si beau, qui ferait sa gloire, son bonheur et le nôtre.

Princes, prélats, seigneurs, magistrats, citoyens notables, c’est le piège abominable qu’on tend au mortel bienfaisant qui vous appelle auprès du trône ; à vous, dont le zèle et l’amour excitent dans son cœur généreux une si douce sensibilité.

On exagérera ces difficultés, on les éternisera. Que dis-je, on les exagérera ! Non, dès à présent, on tâche de les rendre insurmontables en apparence.

Je les sais, je les ai entendues, je les ai lues, toutes ces objections des ennemis du bien public, des vautours de l’État. Je vais les exposer et les réfuter. Je les défie de répliquer.

3°. Fausses objections des ennemis du bien public, réfutées par des faits incontestables.

Première objection fausse.

« Quand il s’agit de tout culbuter, on ne saurait agir avec trop de précaution et de lenteur. »

Tout culbuter, dites-vous ! … Qui vous parle de rien culbuter, ni rien compromettre, si ce n’est vos parts et portions des trente et quelques millions que vous dévorez tous les ans ?

S’agit-il de rien culbuter dans l’administration des domaines et droits domaniaux, qui rapportent cinquante-et-un millions tous les ans, et qui sont destinés plus spécialement, par l’antique usage de la monarchie, aux dépenses du Roi, de sa maison et de sa cour ? Non… non… je ne suis point complice de ceux qui voulaient violer sans nécessité les lois du royaume, ni de leur plan frauduleusement absurde. Je ne compromets donc aucun des objets de la dépense du Roi, en ce premier département.

S’agit-il de culbuter les receveurs généraux des finances, et la perception qu’ils font des tailles, capitations et vingtièmes, valant près de deux cents millions ? Non… non… je ne compromets donc point les dépenses de la guerre, de la marine et des affaires étrangères, les pensions et autres objets qui sont affectés sur leur produit.

S’agit-il de suspendre les rentes de l’Hôtel-de-Ville et autres ? … Non, non, il s’agit de les payer mieux que jamais, d’y consacrer tous les ans une partie des trente-trois millions, dilapidés par les quarante mille exacteurs des mauvais impôts.

« Mais les anticipations, les dettes arriérées, les avances à restituer, les six mois de rentes acquittables tous les jours, avant le moyen de recevoir les remplacements. Comment proposez-vos d’y pourvoir sans rien culbuter ? » Moi ! … comme vous, précisément comme vous, c’est-à-dire, par un emprunt et un impôt, si d’autres moyens, que je crois praticables, ne l’étaient pas… À toute extrémité, ceux d’imposer et d’emprunter, après votre suppression, seront infiniment plus faciles, plus profitables au Roi et à son peuple.

Qu’est-ce donc qu’il faut bouleverser et mettre en danger ? Rien que vos fortunes.

Seconde objection fausse.

« Mais vous mettrez donc, sur les biens-fonds, douze ou quinze vingtièmes au-delà de ceux qui existent déjà ! »

Moi mettre des vingtièmes ! … Non, j’en ôterait, et beaucoup. La gabelle, et autres mauvais impôts de la ferme et de la régie, coûtent à la nation, tous les ans, quatorze vingtièmes, outre ceux qui sont levés par les receveurs généraux des finances… Oui, quatorze vingtièmes, je l’ai démontré, dont il n’y en a que six de recette effective pour le Roi. J’en ôte six, et je propose de n’en conserver que huit ; je n’en mets donc point, comme vous dites avec tant de perfidie, et de fausseté pour tromper le public honnête.

Troisième objection fausse.

« Mais au moins conservez-vous huit vingtièmes sur les propriétaires des biens réels. » … Non… des deux cents vingt-cinq millions auxquels j’évalue le remplacement (au lieu de deux cents un que rapportent la ferme et la régie), il y en aura cinquante millions payés, avec toute justice, par les rentiers, pensionnaires, commis et gagistes de tous les départements. Reste cent soixante-quinze millions seulement, que les propriétaires avanceront.

Mais ils en recevront la majeure partie de plusieurs manières. Premièrement, il est juste de les autoriser à recevoir de leurs fermiers, locataires, et autres débiteurs annuels, au moins dix-huit deniers pour livre au-delà de leur bail ordinaire, à cause de l’affranchissement des mauvais impôts. Les fermiers y gagneront beaucoup et tant mieux ; car c’est la classe souffrante de l’État.

Secondement, il est encore juste que, pour prix du même affranchissement, ils retiennent un dixième sur les rentes qu’ils paient à leurs créanciers.

Troisièmement, ils auront eux-mêmes à meilleur marché tout ce qu’ils consomment, les journées des ouvriers, leurs nécessités de toute espèce.

Car enfin, eux, les manufacturiers, les marchands, les artisans, ne payant plus les mauvais impôts sur le sel, le vin, la viande, les cuirs, le bois et les autres denrées, ouvrages et marchandises, les vendront moins. La libre concurrence et l’immunité les y forceront, quand même ils ne le voudraient pas.

Cessez donc de témoigner une fausse pitié sur le sort des citoyens qui composent les premières classes de l’État : de la noblesse, du clergé, de la magistrature et des bourgeois propriétaires. Ils vous en dispensent, et savent bien leur compte.

Fallût-il encore payer les quatorze vingtièmes qui vous faisiez dilapider, vous fermiers et régisseurs généraux, et vos quarante mille commis, par les frais, faux frais et pertes qu’entraînent vos malheureux systèmes modernes, la plupart nés d’hier. Comme le tabac, la formule, le contrôle, les impôts sur la viande, les cuirs, l’amidon, etc., etc., etc., qui datent tous de Louis XIV et de Louis XV ; encore aimerions-nous mieux les donner au Roi qu’à vous et à vos quarante mille suppôts.

Mais vos calculs ne sont évidemment qu’erreurs et illusions, car des quatorze vingtièmes que vous coûtez depuis longtemps à la nation, il n’en sera plus avancé que sept par les propriétaires, qui s’en dédommageront encore de vingt façons très utiles et très agréables.

Dernière objection fausse.

« Mais il faut beaucoup de temps pour établir le remplacement, et il y aura des embarras et des difficultés sans nombre ». … Non… non, et je vais le démontrer par le plan même de cette opération.

Tu quid ego & mecum populus desideret audi.

HORACE.

[Écoutez ce que moi, et avec moi le public, nous voulons. — Horace, Art poétique, 153]

NUMÉRO VI.

IDÉES sur les facilités que le Roi trouverait à la réformation des mauvais impôts.

Premièrement, je ne propose point de laisser tout à coup, sans aucunes fonctions, les deux compagnies des fermiers et des régisseurs généraux en chef. Ce n’est pas de leurs personnes que je suis ennemi ; c’est du mal que causent nécessairement les systèmes des impôts modernes. Fussent-ils administrés par des anges du ciel, ils n’en serait pas moins des fléaux destructeurs; l’esprit envoyé de Dieu qui vint proposer au Roi David la guerre, la peste ou la famine, était pur et respectable, mais le moins mauvais des partis qu’il offrait, n’en était pas moins ruineux pour le peuple d’Israël.

Malgré la suppression si désirée des exactions désastreuses, il resterait toujours du sel et du tabac à vendre librement par commissionau compte du Roi, à un prix modéré, en attendant que le commerce libre en eût apporté.

Il restera toujours des comptes à rendre, des édifices dont il faudra disposer, des précautions de sagesse et d’humanité pour licencier les soldats et les officiers de l’armée fiscale.

D’ailleurs, ces deux compagnies sont exercées au travail, et bien cautionnées envers le Roi par de fortes avances.

Mon idée serait donc de les réunir en un seul corps, et de leur donner la perception du remplacement, pendant les six ans que devait durer leur bail, comme simples régisseurs comptables de clerc à maître, avec tant pour livre, comme il se pratique pour les recettes des finances.

Par eux l’opération devient extrêmement facile. Ils ont des receveurs, tels que ceux du tabac, des cuirs et autres objets qui sont dans tout le royaume.

À proprement parler, c’est un abonnement général de la ferme et de la régie, que je propose tout simplement : je prie qu’on y fasse attention, car je crois que l’objet le mérite.

La ferme et la régie, ne produisant au Roi que deux cent un million, je propose qu’on ajoute à la part du souverain les deux tiers des frais connus, qui se monte à vingt-deux.

J’ai fait ci-dessus la répartition de ceux deux cent vingt-trois millions à lever pour remplacement : savoir, cinquante sur les rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés du Roi, au marc la livre de leurs recettes ; cent soixante-treize sur les propriétaires des biens réels, au marc la livre de leurs biens ; les cinquante premiers n’obligent à rien, et le Roi les gagne sans frais ni embarras, en ne les payant pas.

Rappelons-nous que la gabelle, les aides, la marque des cuirs, l’impôt sur la viande, etc., etc., coûtent beaucoup plus aux rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés, que le remplacement, car ils supportent leur part des frais, faux frais et pertes, que nous faisons cesser.

Les cent soixante-treize millions à prendre sur les biens réels, au marc la livre de leur valeur, seraient donc le seul objet du travailà faire par ses deux compagnies financières unieset par leurs préposés.

Il faudra commencer la première année par une fausse position, comme on dit en arithmétique, et dès la seconde vous serez en règle.

Prenez donc cette année une nouveau dixième des rentes, pensions, gages et salaires, et un centième de la valeur des biens réels, j’entends valeur ordinaire effective (non valeur d’opinion et de convenance), opérés sur cette proportion. Il en arrivera que les produits seront au juste les deux cent vingt-trois millions, ou plus ou moins.

Si le dixième de remplacement réparti sur les paiements à faire par le Roi produit plus de cinquante millions, vous diminuerez au marc la livre, et vous imputerez le trop payé de cette année sur l’année prochaine ; si c’est le contraire, vous augmenterez au marc la livre, et vous ajouterez l’année prochaine un double supplément pour compenser le déficit de celle-ci. C’est précisément la même chose pour le remplacement de cent soixante-treize millions annuels, répartis sur la valeur effective des biens réels.

« Mais comment connaît-on cette valeur ? » Très aisément : c’est un fait connu dans chaque paroisse. Les percepteurs auront leur préposé. Ce ne sera pas un juge, mais au contraire la partie adverse de chaque propriétaire, pour estimer pièce à pièce, toute portion de bien séparément, sans aucun rapport avec une autre.

« Mais si le préposé n’est pas d’accord avec le propriétaire ? » Eh bien, ils feront comme tous les honnêtes gens en pareil cas. Ils nommeront chacun leur arbitre. Qu’un tiers par eux nommé, départagera s’il est besoin.

« Mais si les arbitres me condamnent mal à propos ? » Eh bien, vous en appellerez au bureau des finances, où présidera l’Intendant, où le Roi fera siéger comme honoraires trois anciens chevaliers de Saint-Louis et trois ecclésiastiques notables, outre les membres actuels, présidents, trésoriers, procureurs et avocats de Sa Majesté.

« Mais si j’y souffre injustice notable ? » Eh, vous aurez encore le recours au Conseil, sauf toujours néanmoins l’exécution provisoire.

Où sont donc les embarras et les difficultés de ce plan ? Il y en a dix mille fois moins que dans les machines si compliquées de la ferme et de la régie. C’est la limpidité du cristal.

« Mais en attendant, qui fera le service des rentes de l’Hôtel-de-Ville et autres, assignées sur le service des gabelles ? » … Qui ? … les deux compagnies de finances unies… ; par les moyens très simples, qui seront pris de concert avec elles, pour leur sûreté, leur indemnité parfaites. C’est en faisant ainsi le service nécessaire qu’elles mériteront la confiance de la nation et du Roi, qu’elles partageront même avec leur souverain les bénédictions du peuple français. Grande et belle révolution à tous égards !

Je ne culbute donc rien au monde, au lieu de tout renverser, comme on voulait m’en accuser avant de m’entendre.

La dépense du Roi, de son auguste épouse, de sa famille, de sa cour, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères et des pensions en dépendantes, je n’y dérange rien, je n’y mets pas en péril la plus petite partie, elles sont assignées sur la régie des domaines, sur les recettes générales des finances, auxquelles je ne touche pas.

Les rentes, je n’y dérange rien ; les deux compagnies financières qui auront à recevoir le remplacement, feront le service.

Reste quoi ? La dette criarde ou exigible, les anticipations, etc. Mais j’ai réservé au Roi : 1°. les épargnes des quatre secrétaires d’État auxquels nous avons assigné des fonds qui surpassent leurs dépenses, que le Roi réforme actuellement ; 2°. les postes ; 3°. les loteries ; 4°. les parties casuelles ; 5° l’extinction des rentes viagères, et les décimes du clergé, dont jusqu’à présent je n’avais point annoncé la destination. Eh bien ! le voilà tout naturellement le fonds nécessaire à l’extinction de la dette criarde ou non fondée, des anticipations et dettes arriérées. Un comité des finances n’aura plus qu’à régler la manière d’appliquer ces revenus à l’entière liquidation des créances exigibles. Mais si vous empruntez, que ce soit pour la dernière fois ; car je vais vous démontrer les effets du crédit.

Notables ! notables ! Souvenez-vous de l’ancien apologue : « Qui regarde au ciel, tombe dans les fossés » ; ou de l’œuf de Christophe Colomb : peuple excellent, mais léger. Français ! Français !

… Mutato nomine de te

Fabula narratur…

HORACE

(Changez le nom, et l’histoire qu’on raconte, c’est la vôtre.)

NUMÉRO VII.

IDÉES sur le crédit et ses effets, d’après le dernier mémoire de M. N***

En 1776, feu M. de V*** [5], excité par d’autres ministres, et par des particuliers à vues peu désintéressées, préparait la guerre contre l’Angleterre. M. de M*** [6]y répugnait, et les gens sages annonçaient d’avance qu’il en coûterait plus de deux cent mille hommes perdus, plus de douze cent millions de dépenses extraordinaires, outre les revenus courants, et de plus de soixante millions de nouvelles rentes à payer pour des succès douteux, probablement très médiocres.

Ces prédictions, calculées sur la dépense de la dernière guerre faite par Louis XV, furent traitées de chimères et d’exagérations. Je fis imprimer alors, avec censure, approbation et privilège, dans les Éphémérides du mois de juillet, l’état des dépenses extraordinaires du feu Roi pendant sa dernière guerre, qui passaient douze cent millions, suivant les édits ou arrêts du Conseil, imprimés et publiés successivement lors de chaque emprunt.

Ce rapprochement très innocent me valut, après une scène très vive de la part du magistrat qui régissait alors, comme tout le monde sait, la police et la librairie, une suppression des Éphémérides, etc.

Dès lors M. N*** [7], encore simple particulier, fournissait des mémoires pour déterminer les hostilités. Il promettait « de procurer enfin l’étendue de crédit que la France mérite, et qui lui est, dit-il, si nécessaire. » Il vient même d’en donner un petit extrait dans son nouvel écrit (page 26). [8]

C’est donc à ce fameux banquier genevois, et à ses idées sur son art, que la nation française est redevable de la dernière guerre. Il nous donne aussi le résultat de ce fameux crédit, qu’il annonçait comme nécessaire.

Ses partisans ont dit qu’un seul homme en était le créateur, qu’il possédait le secret des emprunts exclusivement à tout autre, ou du moins qu’il excellait dans la science de faire des dettes.

Lui-même vient de les détromper dans ses derniers mémoires : il est vrai que depuis le mois d’octobre 1776, jusqu’en mai 1781, ce qui fait près de cinq ans, il sut emprunter cinq cent trente millions, qui chargeaient l’État d’environ quarante-cinq millions de rentes, comme il le dit avec complaisance dans son nouveau mémoire (pag. 34 et 35).

Son successeur immédiat[9], qui ne s’en glorifie pas, emprunta, dans l’espace de deux ans, plus de trois cents millions, et le dernier contrôleur-général[10], en trois années seulement, plus de huit cents millions, suivant l’état qui se trouve au bas des pages 88 et 89 du nouveau mémoire.

L’art d’emprunter à 8,5%, l’un portant l’autre, n’est donc pas un de ces talents rares, que Dieu dispense à peu d’hommes privilégiés, comme on l’a tant dit et répété depuis 1776.

L’effet de ce crédit si merveilleux et si nécessaire, quel est-il donc aujourd’hui ? D’avoir consommé dans l’espace de dix ans, un milliard six cent quarante-cinq millions, qui font payer à l’État au moins cent trente millions de nouvelles rentes annuelles.

Si les mémoires fournis en 1776 n’avaient pas établi la confiance qu’un banquier étranger s’efforçait d’inspirer, et n’avaient pas déterminé la guerre, qui seule pouvait rendre le crédit nécessaire, quel grand malheur serait-il donc arrivé au royaume de France ? Quels sont donc pour le Roi, pour ses bons et fidèles sujets, les grands avantages qui compensent la dilapidation de seize cents millions, avoués aujourd’hui par ceux-mêmes qui m’accusaient avant tant d’humeur, d’exagérer, quand je leur disais qu’il en faudrait douze cents ?

Cent trente millions au moins de nouvelles charges annuelles sur le Roi, sur son peuple, c’est là ce qu’il faudrait compenser, par les avantages que je demande à connaître. Où sont-ils, et combien valent-ils ? Ce serait à l’auteur des mémoires secrets de 1776 à nous les indiquer s’il pouvait.

Des profits! il y en a eu sans doute, et je vais les indiquer. 1°. Ceux des entrepreneurs, fournisseurs, viviers et part-prenants. 2°. Ceux des rentiers oisifs, classe parasite des États policés. Le patrimoine que dévorent ces insectes politiques, s’est accru pendant la guerre de plus de quatre cents millions, par les emprunts de toutes les puissances belligérantes.

Des profits ! il y en a eu d’énormes pour les banquiers négociateurs des emprunts, qui ne sont d’aucun pays (comme le disait M. N*** lui-même dans ses gros volumes in-8°).

La totalité des dettes contractées par tous les États européens pendant la dernière guerre, étant d’environ cinq milliards, les banquiers qui les ont négociés n’eussent-ils gagné, l’un portant l’autre, que 4 à 5% sur les emprunts, il en résulterait néanmoins un bénéfice réel, évident de plus de deux cents millions de capital, recueillis par ces banquiers, agents et négociateurs.

Ils sont réels, ils sont clairs, ils sont immenses ces profits des trois classes dévorantes. Mais les souverains, mais les sujets, que leur reste-t-il ? Des hommes de moins, on les a tués ; des choses précieuses de moins, on les a consommées sous les deux hémisphères ; des revenus de moins, ils sont absorbés par les dettes, et ne servent plus qu’aux jouissances des célibataires, des parvenus et des patricotteurs d’emprunts.

En France, il faut que toutes les classes utiles et laborieuses de la nation paient tous les ans plus de cent trente millions pour tribut aux rentiers, au-delà de ce qu’elles leur donnaient autrefois ; c’est là ce qu’ont opéré les mémoires secrets de 1776, dont les fragments viennent d’être publiés (pag. 26 et suiv.)

Dès 1777, on avait augmenté sourdement les impôts de plusieurs manières, avouées enfin dans le nouveau mémoire (page 41, n°9 ; page 42, 43 et 44, nos12, 13, 14 et 15 ; page 46, n°18 ; page 49, n°25) et l’on avait supprimé pour plus de sept millions d’actes de justice annoncés, promis, effectués jusqu’alors par le Roi, depuis son avènement au trône, page 42, n°11. Les emprunts ont fait le reste.

Imposer plus fort les contribuables, se dispenser de paiements promis, et emprunter, c’est une science, comme on voit, très commune et très facile.

D’ailleurs, on avait emprunté à rente viagère à 10%, sur trente ou quarante têtes genevoises, avec gros agios de banque ; on avait employé cet argent si cher à rembourser des capitaux qui ne coûtaient que moins pour cent d’intérêt, et qu’on aurait fort bien reconstitués en perpétuel à cinq ; par là, plus de dix millions annuels de charges du moment, assignées en remboursements, avaient disparu, pour y substituer d’autres charges plus lourdes pour l’État, plus durables, mais plus avantageuses aux banquiers négociateurs.

Joignez à ce tableau l’accroissement naturel du prix des fermes et régies, qui s’est trouvé de même à toutes les rénovations de baux, soit avant, soit après 1780 (quelque régisseur qu’il y eût alors en place), et pour dernier objet, toutes les extinctions annuelles des rentes viagères.

De ces articles, qui viennent d’eux-mêmes, il résultait naturellement en 1780, sans efforts, ni bonheur, ni mérite, un accroissement de quatre-vingts millions dans les revenus ordinaires du Roi.

Si la paix eût duré jusqu’à cette époque, ces revenus, améliorés d’une somme si considérable, auraient excédé de beaucoup les dépenses ordinaires, et le monarque aurait pu commencer dès 1780 l’opération qu’il désire avec une ardeur si louable : le remboursement de ses dettes.

Car enfin, s’il est vrai qu’en janvier 1781, il y eût déjà dix millions de recette plus que de dépense, quoiqu’on eût créé depuis la fin de 1776 pour trente-cinq millions et demi de nouvelles rentes, comme on l’avoue dans le nouveau mémoire (page 35), il y aurait donc eu quarante-cinq millions d’épargnes sans les emprunts ?

Le ministre des finances[11] n’aurait donc pas été forcé de mettre, en 1782, les nouveaux sous pour livre et le troisième vingtième. Lui et son successeur[12] n’auraient pas été obligés d’emprunter onze cents millions, qui coûtent maintenant au Roi quatre-vingt-dix millions par an, indépendamment des quarante-cinq millions de charges annuelles, créées depuis 1776 jusqu’en mars 1781, et avouées enfin avec le sang froid le plus merveilleux (page 35).

Tels sont les fruits de ce fameux crédit, si vanté, comme nécessaire, dans les mémoires clandestins de 1776, et des hostilités qu’ils ont déterminées. Ils ont été fort doux aux viviers, entrepreneurs et fournisseurs, à leurs protecteurs et part-prenants ; fort doux aux rentiers oisifs et aux autres vampires de cette espèce ; fort doux principalement aux banquiers négociateurs des emprunts.

À qui sont-ils amers? Au Roi et à la nation. Car enfin, sans le crédit et les emprunts, il y aurait tous les ans cent trente millions de moins à prendre dans la poche des citoyens utilement laborieux de l’État, pour les verser dans celle des rentiers parasites.

Le Roi pourrait lever soixante millions de moins, ce qui rendrait son peuple très heureux, et néanmoins avoir soixante millions de plus pour sa dépense, et pour l’acquittement des emprunts de son prédécesseur.