Dans cette petite brochure publiée en 1826, l’abbé Grégoire fait valoir contre les préjugés établissant dans certains esprits une « noblesse de la peau », pour les blancs et contre les noirs et sang-mêlés, la petitesse de cette conception, sa stupidité orgueilleuse. Il plaide pour une réforme des lois et des mœurs, qui ouvre à toutes les couleurs une vie civile libre.

Dans cette petite brochure publiée en 1826, l’abbé Grégoire fait valoir contre les préjugés établissant dans certains esprits une « noblesse de la peau », pour les blancs et contre les noirs et sang-mêlés, la petitesse de cette conception, sa stupidité orgueilleuse. Il plaide pour une réforme des lois et des mœurs, qui ouvre à toutes les couleurs une vie civile libre.

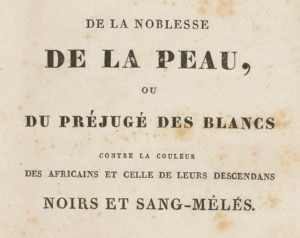

DE LA NOBLESSE DE LA PEAU,

OU DU PRÉJUGÉ DES BLANCS CONTRE LA COULEUR DES AFRICAINS ET CELLE DE LEURS DESCENDANTS NOIRS ET SANG-MÊLÉS ;

PAR M. GRÉGOIRE,

ANCIEN ÉVÊQUE DE BLOIS, ETC.

PARIS.

BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES. RUE DE VAUGIRARD, No. 17.

1826.

CHAPITRE PREMIER.

Des préjugés en général. Origine de celui qui concerne la couleur des Africains et de leurs descendant.

Un préjugé, dans l’acception la plus étendue, est une opinion qui, adoptée sur parole ou sans examen, peut être vraie ou fausse ; mais un usage assez commun en restreint la signification aux opinions erronées. L’ignorance, la paresse, une déférence passive à l’autorité, l’intérêt et l’orgueil sont les sources les plus ordinaires des préjugés. Dans l’intérieur de l’Afrique on a trouvé des peuplades noires qui croient que le diable est blanc, et qui, n’ayant vu que rarement des Européens, considèrent leur couleur blanche ou blafarde comme un symptôme de faiblesse provenant de maladie.

Chez tous les peuples la loi ou l’opinion distingue les rangs et assigne à chacun le sien. Quand elles sont en opposition, ce qui n’est pas rare, comme par exemple en Europe sur le duel, l’ascendant de l’opinion fait taire la loi ; mais quand ces deux causes sont en harmonie, leur influence simultanée forme des habitudes persévérantes.

Le principe fondamental des sociétés politiques est de subordonner la force physique à la force morale, en confiant à celle-ci la direction de la première vers tout ce qui est utile, c’est-à-dire juste. Si jamais on ne s’écartait de cette règle, ce serait le gouvernement des gens de bien, des hommes les meilleurs, une véritable et la seule désirable aristocratie, c’est la définition que suggère l’étymologie de ce dernier mot ; mais les méchants étant plus audacieux, s’associèrent les faible et les lâches qui, presque partout, font la majorité, puis subjuguèrent les bons. Voilà comment il est arrivé que l’ineptie et le crime, depuis si longtemps, sont en possession de gouverner les peuples, sauf quelques exceptions fort rares.

Les puissants de la terre eurent toujours une propension à croire et surtout un grand intérêt à faire croire que l’éminence de leur rang était la mesure de leur mérite, et qu’autant ils surpassaient les autres en autorité, autant ils excellaient en vertus, en talents. Les peuples égarés, ou tremblants, adoptèrent comme vérité cette erreur grossière. Déjà la pauvreté et la faiblesse étaient subordonnées l’une à la richesse et l’autre à la puissance. Ainsi la puissance et la richesse envahirent toutes les dignités, toute la considération sociale ; par une conséquence naturelle, le mérite réel, mais indigent, timide et modeste, fut dédaigné ou même frappé d’ignominie. Les régulateurs de l’opinion, distribuant à leur gré le blâme et l’éloge, le mépris et l’estime, réservant celle-ci pour les hauts mendiants et les hauts parasites, mirent en honneur la fainéantise, dégradèrent l’agriculture et d’autres professions utiles.

De là l’établissement des castes. L’Inde eut ses brahmanes, elle eut ses sanskara-varnah ou sang-mêlés, ses pariahs ou hors-caste, qui n’appartiennent à aucune des quatre castes principales.

La Grèce et Rome eurent des ingénus et des esclaves. En deçà et au-delàdes Pyrénées on conspua sans raison des classes obscures nommées cagots et agots. En Espagne s’établit la distinction odieuse entre les christianos vejos et les christianos nuevos, quoique la grandesse d’Espagne, en majeure partie, soit d’origine maure ou judaïque. Ce dernier préjugé s’est presque éteint ; mais à Valence, à Majorque, la prévention avilit encore quelques milliers d’hommes connus sous le nom de xouettas.

Dans le Moyen-âge, le régime féodal, une des grandes aberrations de l’esprit humain, établit une distance énorme entre les nobles et les vilains, c’est-à-dire entre quelques milliers de fainéants titrés et des millions d’hommes laborieux. Le voyageur Linschott fut étonné de voir qu’à la cote de Malabar les Nairs, ou maîtres, c’est-à-dire les guerriers de race, laissaient croître leurs ongles, ce qui leur donnait une haute considération, car c’était l’indice certain qu’ils n’étaient pas obligés de travailler pour vivre [1]. Le même usage subsiste à la Chine et en d’autres contrées. Ces détails font sourire de pitié les Européens qui avaient l’équivalent sous d’autres formes. Jusqu’en 1789, que signifiaient en France ces mots usités dans le droit coutumier, vivre noblement ? N’était-ce pas le synonyme de fainéanter ? Les nobles eussent cru déroger en se livrant à des travaux manuels, si mal à propos nommés serviles jusque dans le langage ecclésiastique ; et ne voyez-vous pas encore aujourd’hui des féodaux démonétisés, jeter de la défaveur sur les industriels ? N’ont-ils pas même tenté d’opposer à cette qualification celle d’hommes religieux ?

Chez tous les peuples, les dépositaires de l’autorité sont distingués par quelques signes extérieurs qui, parlant aux yeux, avertissent qu’ils sont ou se prétendent fonctionnaires ; mais la faveur et surtout la vanité ont introduit en diverses contrées d’autres distinctions personnelles ou héréditaires, qui placent ceux qui les portent sur des piédestaux plus relevés de l’état social. De là une foule de noblesses différentes : noblesse des grands ongles, des ongles teints en rouge, des pieds très petits, des oreilles volumineuses et pendantes ; noblesse des nés percés et décorés d’anneaux métalliques ; noblesse du tatouage, noblesse du turban vert chez les musulmans, du vêtement jaune et du bâton de vieillesse à la Chine, du bonnet blanc dans le Congo ; noblesse des parchemins, noblesse de la peau, etc.

Dans l’antiquité, les esclaves furent quelquefois traités durement ; mais l’affranchissement ne leur laissait presque rien à désirer. Cependant, chez les Romains, l’affranchi formait un intermédiaire entre l’esclave et le citoyen, mais son fils était toujours réputé ingénu. D’injustes préjugés ne privaient pas Épictète ni Horace de la faveur de ce qu’on appelait les grands, magnates, et ne les empêchaient pas de dormir paisiblement sous les lauriers qui ombrageaient un affranchi et le fils d’un affranchi.

Les Grecs et les Romains eurent aussi des esclaves nègres, spécialement pour le service des bains [2], et l’on ne voit pas que leur couleur ait été un titre de plus au mépris.

La noblesse des parchemins était dans tout son lustre quand l’avarice coloniale établit la noblesse de la peau, car c’est une invention moderne. Au crime d’avoir arraché les Africains de leur terre natale, de les avoir chargés de chaînes et assommés de coups, on ajouta celui d’imprimer une flétrissure ineffaçable à leur couleur. Ce préjugé parut aux blancs une invention merveilleuse pour étayer leur domination. Ils prononcèrent qu’une peau africaine excluait des avantages de la société. Combien d’astuce et d’efforts déployés pour établir cette doctrine ! N’ont-ils pas cent fois appliqué aux nègres la malédiction prononcée sur Canaan ? Tour à tour on les a vus invoquer la Bible, en dénaturer le sens pour faire descendre du ciel l’esclavage, puis la contredire en niant l’unité de type dans la nature humaine, en soutenant que le noir est une race différente et ravalée au bas de l’échelle des êtres [3]. Forcés dans ces retranchements, ils ont répondu à des arguments irréfragables, en parlant d’intérêts commerciaux, de balles de coton, de barriques de sucre, comme si des calculs mercantiles pouvaient balancer la justice et fléchir la rigueur des principes ; comme si la justice seule n’était pas pour les individus et pour les États l’ancre du salut, le gage de la stabilité et du bonheur.

Diviser pour régner fut toujours et sera toujours la maxime favorite des despotes ecclésiastiques, politiques et domestiques. Les colons tentèrent ensuite et malheureusement ils réussirent à susciter l’aversion entre les noirs et les sang-mêlés. Ce moyen de consolider et d’aggraver l’esclavage doit être pour les Africains de toutes les nuances un avertissement salutaire sur la nécessité d’abjurer leurs préventions.

L’autorité gouvernante et ses agents s’empressèrent de cimenter l’ouvrage de la cupidité. En 1770, un magistrat du Port-au-Prince qui, par sa place, devait protéger le malheur, s’exprimait ainsi en parlant des Africains : « Il est nécessaire d’appesantir sur cette classe le mépris et l’opprobre qui lui est dévolu en naissant ; ce n’est qu’en brisant les ressorts de leur âme qu’on les conduit au bien [4] » ; des hommes que l’on conduit au bien en brisant les ressorts de l’âme ! Ici la démence égale la férocité.

En 1767, lettre du ministre de la marine qui trace la ligne de démarcation entre les nègres et les Indiens. Ceux-ci, assimilés aux Français, peuvent aspirer à toutes les charges et dignités dont les noirs sont exclus [5]. Pour franchir cet obstacle, quelques sang-mêlés sollicitaient la grâce d’être réputés Indiens. Alors une lettre ministérielle vint repousser leur demande. « Cette faveur détruirait le préjugé qui établit une distance à laquelle les gens de couleur et leurs descendants ne peuvent jamais prétendre ; il importe au bon ordre de ne pas affaiblir l’état d’humiliation attachée à l’espèce, en quelque degré qu’il se trouve [6]. »

En 1761, le conseil du Port-au-Prince avait enjoint aux notaires et aux curés d’insérer dans leurs actes les qualités de nègres, mulâtres et quarterons [7].

En 1773, défense aux noirs et aux sang-mêlés de prendre « les noms de leurs pères putatifs, quoique de race blanche. Ordre d’ajouter au nom de baptême un surnom tiré de l’idiome africain, pour ne pas détruire cette barrière insurmontable que l’opinion publique a posée, et que la sagesse du gouvernement maintient [8]. »

En 1779, défense aux gens de couleur de s’assimiler aux blancs par le vêtement, les parures. Injonction de porter les marques caractéristiques qui les discernent.

En 1717, un arrêt du conseil du Cap avait accordé au bourreau l’insigne faveur d’avoir pour femme une négresse condamnée à être pendue [9] ; mais les mariages des blancs de l’un et de l’autre sexe avec des noirs étaient sévèrement prohibés [10], sous peine de punitions et d’amendes arbitraires.

Un nègre ayant été convaincu de liaison criminelle avec une blanche mariée, intervint une sentence portant qu’il ferait amende honorable, la corde au cou, puis qu’on lui couperait le poing, et qu’il serait pendu ; mais le tribunal supérieur, mitigeant la peine, se contenta de lui faire couper les oreilles, de lui faire appliquer la fleur de lis sur les deux joues, et de le faire fouetter par le bourreau. La femme fut renvoyée en France dans un couvent [11]. Les blancs qui avaient commerce avec des Africaines, devaient être condamnés seulement à une amende de deux mille livres de sucre qu’on ne payait jamais, car jamais le coupable n’était poursuivi, ni puni.

Telle était la prévention contre les mariages mixtes qu’un marguillier aux Cayes de Jacmel ayant épousé une estimable quarteronne, une sentence l’obligea de quitter le banc de l’œuvre ; et, par une contradiction étrange, un Juif, connu pour tel, nommé de Pas,était alors marguillier de la paroisse d’Aquin.

CHAPITRE II.

Effets résultant du préjugé sur la noblesse de la peau.

Avilir les hommes est le moyen de les rendre vils. Actuellement encore, en Europe, le despotisme emploie cette tactique qui, loin d’être un effort de génie, atteste la stupidité de ceux qui en font usage. Un instinct secret et une fourberie traditionnelle lui disent que l’ignorance et la misère des peuples sont des freins pour les museler. Il redoute cette classe de penseurs qui subissent volontiers le joug des lois, mais dont l’obéissance est raisonnée ; qui s’empressent de porter leur contingent d’impôts au trésor national, mais à condition d’être instruits de l’emploi qu’on fait du produit de leurs sueurs. Ils sont très incommodes pour les ministres et leurs agents, ces penseurs dont l’œil toujours ouvert sur l’administration poursuit le machiavélisme jusque dans ses derniers subterfuges, et dont la sagacité pour en pénétrer les secrets est égale ou supérieure à la fourberie qui les cache, et s’empresse d’en faire confidence au public. De là cette haine contre la diffusion des lumières parmi le peuple ; de là ce déchaînement de pamphlétaires salariés contre l’enseignement mutuel ; de là cette obstination scandaleuse qui, à certaines fêtes, convoque dans les carrefours, dans les promenades, des bipèdes à figures humaines, pour leur jeter de la pâture comme aux chiens. Dans ceux qui accourent à la curée, on ne voit que des crapuleux, mais comment qualifier ceux qui ordonnent et ceux qui exécutent ?

Ces réflexions attristantes ramènent à considérer le système d’avilissement dirigé contre les noirs. Si ces infortunés avaient quelque idée de la dignité humaine, s’ils étaient initiés à la connaissance d’une religion divine qui, éclairant l’esprit, épurant les affections, console dans le malheur, convaincus que le vice seul flétrit, élevant leurs regards vers le ciel, ils lutteraient contre tous les efforts par lesquels on s’efforce de les dégrader ; mais que peut-on espérer d’hommes chez lesquels on étouffe tout sentiment moral, auxquels sans cesse on présente les séductions et les exemples d’un libertinage effréné, et qui, traités comme des bêtes de somme, comme elles obéissant à la force et aux coups, nourrissent contre leurs tyrans des désirs de vengeance ?

Ces dispositions modifiées, mais quelquefois plus acerbes, existent chez la plupart des Africains libres ; victimes d’un préjugé établi par la cupidité, accepté par l’ignorance, sanctionné par les gouvernements et fortifié par l’habitude ; naturellement irascibles, ils s’indignent d’être frappés d’une sorte de réprobation, uniquement parce que leur teinte rembrunie est réputée chez les blancs pire qu’une maladie cutanée, et que leurs demeures sont considérées comme une sorte de léproserie. Les qualités les plus brillantes de plusieurs noirs et sang-mêlés ne pouvaient, aux yeux des colons, les relever de l’humiliation à laquelle les condamnait le préjugé colonial. Un écrit publié récemment nous révèle que, dans les premiers temps de la Révolution française, les colons du Cap français exclurent de leurs rangs, comme homme de couleur, M. Laîné [12], aujourd’hui ministre d’État et pair de France, le même qui, en 1819, déploya la fureur d’un énergumène contre un député de l’Isère. Mais, sans remonter à une époque déjà éloignée, il suffit de citer les vexations, les iniquités exercées en 1823 contre des hommes de couleur de la Martinique.

Pour les créoles, un effet naturel de la flétrissure imprimée à la couleur, fut d’écarter soigneusement tout indice qui pût faire soupçonner que dans leurs veines circulait une goutte de sang africain ; on vit même des quarterons, par ce motif, plaider en faveur du préjugé. Tandis qu’en France des sots vaniteux glissaient un de avant leur nom patronymique, espèce d’échelon pour s’accrocher à la caste noble, le mépris pour la couleur africaine était réputé, selon l’expression même des planteurs, un boulevard colonial ; être blanc fut un honneur, surtout grand blanc, car l’orgueil repoussait avec dédain ce qu’on appelait les petits blancs.

On se rappelle les instructions de Malouet, ministre de la marine, à des négociateurs envoyés vers le président Pétion. On offrait l’honneur ineffable de lui donner et à quelques autres personnages des lettres de blanc. Les gouvernements n’avouent presque jamais qu’ils aient commis une erreur, ou fait une sottise ; aussi, d’après l’usage de la diplomatie européenne, on désavoua cette offre comme étant une ineptie ministérielle. Ne désespérons pas d’apprendre un jour que des rois africains voulant honorer des Européens leur accorderont des lettres de noir.

Un autre mal résultant du préjugé dont il s’agit, fut un désordre effroyable dans les mœurs. Les femmes esclaves étant livrées sans réserve à la lubricité des colons, pour elles la distinction la plus élevée était la préférence brutale d’un maître libertin. La contagion devait immanquablement atteindre les mulâtresses, qui, flattées d’être courtisées par des blancs, croyaient trouver dans ces liaisons immorales une sorte de compensation au mépris lancé sur la couleur. De là le concubinage hideux qui a toujours infecté les colonies, et qu’une habitude invétérée perpétue même dans les contrées où l’esclavage est supprimé.

Avant la Révolution, quelquefois la noblesse se rapprochait de la roture par le mariage. On vit des hobereauxruinés, et même des courtisans, épouser des filles de financiers et de colons opulents. Dans leur langage insolent ils appelaient cela prendre du fumier pour engraisser leurs terres. Des mariages mixtes entre les couleurs étaient plus rares qu’entre la roture et la noblesse. L’idée de mésalliance était exaltée à tel point qu’un blanc marié à une mulâtresse, était dès lors exclus des sociétés blanches et sa femme à plus forte raison. Un blanc vivant en concubinage avec une Africaine, n’était pas déshonoré, il l’était s’il l’épousait. La subversion des principes peut-elle aller plus loin ?

Une suite de ce désordre fut l’inhumanité des blancs envers leurs enfants issus de femmes africaines qui étaient repoussés par ces pères barbares, et c’est nous philanthropes qui, à l’Assemblée constituante, à la Convention, et par nos écrits avons été les défenseurs de leur progéniture. Il est donc vrai que la cupidité et l’orgueil éteignent la pitié, étouffent les inspirations les plus sacrées de la nature chez les hommes, qui, pour faire triompher la prééminence fantastique de leur couleur, ont érigé en principe le mépris d’une partie de la famille humaine. L’accumulation des faits atteste que l’esclavage et le préjugé sur la noblesse de la peau corrompent également les maîtres, les esclaves et les affranchis.

CHAPITRE III.

Observations sur les contrées et sur les classes de personnes parmi lesquelles le préjugé de la noblesse de la peau est plus enraciné.

La trame ourdie par les Européens pour avilir les Africains et leur couleur s’est propagée dans diverses classes de la société, chez les peuples ayant des colonies et des esclaves. Mais le préjugé est plus tenace chez les négriers, les planteurs et dans les cours où certaines gens, les uns propriétaires coloniaux, les autres intéressés au commerce de la traite, partagent les profits sanglants de l’esclavage.

En général les femmes blanches, abjurant la bonté naturelle de leur sexe, sont plus que les hommes cruelles envers les nègres [13], surtout envers les négresses et femmes de couleur, quand, chez ces dernières, les traits de la beauté et les grâces naturelles ou acquises les font envisager comme des rivales capables de provoquer des infidélités conjugales. L’aversion des femmes créoles, en pareil cas, s’appuie sur deux motifs, l’un condamnable, la vanité ; l’autre très légitime se rattache à la règle des bonnes mœurs. La mobilité du caractère féminin n’exclut pas l’inflexibilité dans tout ce qui se rattache à l’amour-propre. Dernièrement on citait une dame créole livrée à tous les emportements de la fureur pour avoir vu un blanc domestique derrière la voiture d’un noir et d’un sang-mêlé.

Le préjugé sur la noblesse de couleur n’exista jamais chez les nations qui n’avaient pas de colonies ; chez celles qui en avaient, des mœurs radoucies admettaient quelques exceptions. Amo, nègre, prenait ses grades de docteur à l’université de Wittemberg et présidait ensuite à des thèses soutenues par des blancs. Annibal, en Russie, devenait lieutenant-général et directeur du génie ; Angelo-Soliman, généralement estimé à la cour de Vienne, épousait une dame noble de Christiani ; Jean Latinus était professeur à Grenade ; et, même en France, le fameux Saint-Georges, qui excellait dans tous les arts d’agrément, faisait les délices ce qu’on appelait assez improprement la bonne compagnie.

Quoique l’Espagne et le Portugal eussent une énorme quantité d’esclaves, leur sort en général n’était pas excessivement dur. L’esprit religieux leur ménageait des ressources d’instruction et de liberté. Ces deux puissances eurent dans leurs possessions d’outre-mer des noirs et des sang-mêlés, avocats, militaires, médecins, prêtres ; on a même vu chez les Portugais deux Congolais élevés à l’épiscopat, qu’ils honoraient par leur conduite [14].

En Europe les situations respectives des femmes entre elles les rapprochent plus que celles des hommes ; communément la distance est moindre entre les maîtresses de maison et leurs servantes, qu’entre les maîtres et les serviteurs. Mais cette remarque est inapplicable aux femmes créoles dans les colonies. Rien de plus ridicule que leur attention extrême, surtout à la Louisiane, pour éviter toute liaison avec les personnes de leur sexe qui, dans un degré même éloigné et collatéral, se rattachent à quelque généalogie africaine.

À Cuba, quand les blanches vont à l’église, une esclave porte devant elles un tapis, et quelquefois une petite chaise, mais la femme noire ou de couleur la plus riche n’oserait aspirer à cette prérogative. Un voyageur récent cite même une quarterone qui ne put jamais obtenir l’autorisation d’épouser un blanc [15].

Le préjugé de couleur existe au suprême degré dans les colonies chez les Français, les Hollandais, les Anglais, et surtout aux États-Unis. Ceci rappelle une anecdote qui ternit un peu la gloire de Washington : il avait beaucoup d’esclaves. Un auteur anglais, Edward Rusthon, lui adresse, en 1797, un excellent mémoire en forme épistolaire sur la contradiction qu’offrait sa conduite et les principes républicains dont il s’était constitué le défenseur. Washington lui renvoie la lettre enveloppée d’un papier noir [16].

Les arguments péremptoires d’Edward Rusthon s’appliquent à la république des États-Unis, dont les citoyens, à ses yeux, sont très répréhensibles. « Vous justifiez, dit-il, votre révolution par le droit naturel à la liberté ; mais les esclaves vous opposent le même argument, et cet argument est sans réplique ; chatouilleux sur vos droits, pouvez-vous oublier ceux des autres ? »

Le message adressé le 5 décembre 1825, par le président Quincy Adams, au congrès des États-Unis, est un document riche de principes, d’observations et de faits, sur lesquels l’esprit et le cœur se reposent avec intérêt ; on y voit que ce gouvernement poursuit avec fermeté l’exécution de la loi contre la traite, mais on regrette de n’y trouver aucune mesure adoptée ou proposée pour hâter la suppression définitive de l’esclavage dans les États méridionaux de cette république.

On répondra, je le sais, que, d’après le pacte fédéral, l’article de l’esclavage est dans les attributions exclusives de la législature particulière à chacun des États qui compose l’union ; mais des vœux, des conseils, dans l’intérêt même des planteurs ne seraient-ils pas un titre de plus aux éloges que mérite le message du président ?

CHAPITRE IV.

Le préjugé sur la prééminence de la couleur blanche, combattu par la raison et la religion.

Direque l’aversion des blancs pour la couleur africaine a un fondement dans la nature, c’est une assertion démentie par l’existence des sang-mêlés, aujourd’hui si nombreux dans toutes les contrées qui ont eu ou qui ont encore des esclaves. Le délire seul pourrait supposer que l’affection et la haine, l’estime et le mépris forment des échelles de proportion applicables aux couleurs tranchées de l’espèce humaine et aux nuances intermédiaires. Les Américains indigènes sont d’un rouge cuivré ; mais le mélange des nations a diversifié les figures. Le père Taillandier, missionnaire jésuite, remarquait, il y a déjà plus d’un siècle, qu’à Mexico, depuis le blanc jusqu’au noir, sur cent visages à peine en voyait-on deux qui fussent de même couleur [17].

Des peuplades diversement colorées sont disséminées sur toute la terre. Dans le midi de l’Europe ne voit-on pas une multitude de figures plus basanées que beaucoup de celles des sang-mêlés ? Où placerez-vous la ligne séparative de la honte et de l’honneur ? Pour résoudre ce problème, vos colons seront aussi embarrassés que les défenseurs du pouvoir absolu pour tracer la limite entre l’usurpation et la légitimité. Jamais ils n’ont pu nous montrer le point indivisible où l’une finit et l’autre commence.

Des phrases triviales sur la pureté du sang n’en imposent qu’aux hommes irréfléchis, qui acceptent de confiance les mots sans les définir.

Le sang qui circule dans les veines d’un mulâtre est un mélange d’Européen et d’Africain ; par quelle fatalité le contingent fourni par l’Africain étend-il sur toute la personne l’excommunication civile et politique ? Jadis les féodaux d’Europe parlaient aussi de la pureté du sang. Comment n’ont-ils pas appliqué cette règle à certaines dynasties, à certains monarques dont le sang (très pur sans doute), a circulé jusque dans les cloaques les plus immondes de la débauche ?

Les droits absolus et respectifs des hommes sont-ils fondés sur leur couleur ou sur leur nature ? Les enfants du même père ne sont-ils pas tous les objets de sa tendresse ? L’unité de type dans l’espèce humaine, proclamée par la Révélation, est en général avouée des naturalistes, surtout par le célèbre Blumenbach. Le très petit nombre de ceux qui, contestant ce principe, ont admis différentes races, ne prétendirent jamais que, dans la répartition des avantages, l’une dût être frappée d’exhérédation au profit des autres. Dernièrement encore, M. Bory de Saint-Vincent élevait, sur l’unité du type humain, des doutes qu’il s’efforce vainement de concilier avec nos livres saints ; mais en même temps son cœur plaide éloquemment la cause des malheureux Africains.

L’organisation d’un gouvernement doit assurer à chacun la jouissance de ses droits, comme prix de l’accomplissement de ses devoirs, car droits et devoirs sont corrélatifs à tel point qu’on ne peut concevoir l’idée des uns séparée des autres. Un compilateur moderne se récrie contre l’assemblée constituante, qui àla déclaration des droits ne joignit pas celle des devoirs. Elle est très juste cette observation que beaucoup d’autres ont faite avant lui, mais quand il s’indigne qu’on n’en ait pas même fait la demande, ce zèle est en pure perte ; les journaux du temps, qu’il a compulsés sans doute, lui ont dit que cette demande fut faite par l’auteur même de cet écrit [18], qui s’honorera toujours d’être pour M. Charles de Lacretelle l’objet privilégié de ses outrages.

Il est imprudent et dangereux de dérouler aux hommes la charte de leurs libertés, sans leur montrer la ligne qu’ils ne doivent pas franchir ; mais est-il moins injuste de leur imposer des devoirs, sans leur reconnaître des droits parallèles ? Contester ceux-ci, c’est les dispenser des autres, c’est les replacer dans l’état de nature et de défense légitime contre leurs oppresseurs. Les conséquences d’une telle situation feraient frémir les colons s’ils avaient le courage de se replier sur eux-mêmes, et de se dire : « À la place de ces infortunés, quels seraient mes idées, mes désirs, mes projets ? » Tenez pour certain que si ce blanc était tout à coup réduit en esclavage, il maudirait ceux qui l’auraient chargé de fers, et réclamerait à grands cris sa liberté. Il en serait de même de ces créoles hautaines qui abreuvent de mépris les femmes de couleur ; si la main créatrice substituait soudain à la blancheur de leur épiderme le noir-jai des figures africaines, à l’instant elles changeraient de langage.

Les âmes n’ont pas de sexe, a dit quelqu’un, et ce mot a fait fortune. Mais les âmes ont-elles une couleur ? Quelle que soit la teinte de notre enveloppe matérielle, elle peut couvrir les vertus les plus sublimes, comme les désordres les plus honteux. Maintes fois on a vu des planteurs saisir avidement cette occasion de se répandre en doléances déclamatoires sur la dépravation des noirs, des sang-mêlés esclaves et libres.

Observons : 1o. que raisonner ainsi c’est se placer hors de la question physique pour attaquer le côté moral ; 2o. en supposant comme vérités de fait ces accusations, à qui la faute ? Quand on a, par système, abruti les hommes, a-t-on droit d’en exiger des vertus ? Une telle conduite ne peut se comparer qu’à celle de ministres qui tolèrent, autorisent, afferment et dirigent des jeux, des loteries, des lieux de débauche, sources empoisonnées de tous les crimes, et qui rabâchent ensuite des jérémiades hypocrites sur l’abandon de la religion et des mœurs. Qu’arrive-t-il ? Les criminels subissent la peine, mais les provocateurs, plus coupables, sont impunis ; que dis-je, ne sont-ils pas honorés et célébrés ?

L’ignorance et l’immoralité des peuples accusent les gouvernements. L’ignorance et l’immoralité des Africains accusent sans relâche les négriers, les colons, et tous leurs complices, car quel exemple donnez-vous à ces infortunés ? Vos femmes croiraient se déshonorer en fréquentant des femmes noires ou de couleur, fussent-elles des Lucrèces ; elles croiraient déroger, soit en épousant, soit en admettant à vos tables, à vos fêtes des hommes qui ont la teinte rembrunie, fussent-ils des Socrates ; ceux d’entre eux qui sont vertueux, ont résisté à la contagion de votre exemple, les vicieux y ont cédé. Plus vous en dites de mal, plus vous aggravez vos torts. Ils sont ce que vous seriez si les événements vous avaient placés dans la même position, toutefois avec cette différence, que les vices sont plus hideux chez vous dont l’éducation a développé l’intelligence, et qui avez été éclairés des lumières de l’Évangile, tandis que ces malheureux furent privés de ces bienfaits.

Dans la décrépitude de nos sociétés européennes, l’estime est une monnaie qu’il importe d’économiser. Pour la placer convenablement, appréciez les hommes non d’après leur couleur, leur puissance, leurs richesses, mais d’après leurs qualités personnelles.Agir ainsi c’est coopérer aux œuvres de Dieu. Dans l’état réputé le plus abject aux yeux des mondains, l’homme de bien, qu’il soit noir, sang-mêlé ou blanc, esclave ou libre, est plus grand aux yeux de l’Éternel qu’un être dépravé, fût-il ceint du diadème. Sa bonté embrasse l’univers sans acception de personnes. Pourquoi ces expressions sont-elles plus de vingt-cinq fois répétées dans la Bible, sinon pour inculquer plus efficacement la vérité et le précepte qu’elles renferment ? Les philosophes antiques, les moralistes païens nous ont laissé quelques maximes admirables, mais aucune n’égale la sublimité du précepte évangélique : Vous aimerez le prochain comme vous-même [19]. Ce comme vous-même appelle et commande la réflexion. En méditant ces paroles qui pourrait ne pas remarquer un vide effrayant dans la conduite de cette multitude de zélateurs acariâtres, tracassiers, persécuteurs, déchirant à belles dents, et calomniant saintement, autrefois contempteurs des autels, mais qui, tout à coup convertis à la religion par la politique, ont improvisé la ferveur et parodié la piété en lui substituant la dévotion de parade. Le christianisme bien connu, bien pratiqué, renverserait toutes les barrières interposées entre les nations qu’il doit un jour réunir dans un même bercail. Combien est adorable cette religion qui, adaptée à tous les âges, les sexes, les États, dans tous les siècles, tous les lieux, comme les rayons du soleil, appartient à l’univers !

Aux États-Unis d’Amérique, des noirs et des sang-mêlés, agrégés à diverses sectes, ont des temples séparés ; l’antipathie pour la couleur les y a forcés. Mais l’église catholique a répudié un préjugé inconciliable avec l’Évangile ; chez elle point de distinction de couleur dans la répartition des biens spirituels. Tous sont admis à la même table eucharistique. Elle a frappé de censures la conduite de missionnaires jésuites en Asie qui, pour ne pas heurter des prétentions de castes, refoulaient dans l’humiliation les pariasconvertis. L’Église, qui cite avec éloge des laïcs, des prêtres, des évêques de toutes les nuances, inscrit dans son calendrier des Africains dont la sainteté fut jadis préconisée par l’assentiment universel, et ceux qui, postérieurement, à la suite d’investigations régulières et juridiques, furent mis au nombre des saints. En 1806, Pie VII canonisa saint Benoît de Palerme. Des potentats, fléaux de la terre, sont les uns oubliés, les autres en horreur à la postérité, tandis qu’un pauvre nègre, citoyen du ciel, reçoit les hommages des catholiques de toutes les couleurs.

Le Saint-Siège, par l’organe de ses pontifes et surtout d’Alexandre III, a proclamé que, la nature n’ayant pas fait d’esclaves, tous les hommes ont un droit égal à la liberté [20].

En 1683, le cardinal Cibo intimait aux missionnaires d’Afrique l’ordre de s’opposer à ce qu’on vendît les nègres [21].

Quoiqu’en général les planteurs connaissent peu la religion qui cependant, pour tous les hommes dans leur trajet rapide sur la terre, doit être l’objet le plus important de leurs soins, un pressentiment vague leur disait qu’initier les noirs au christianisme, c’était miner insensiblement la traite et l’esclavage. En approuvant la fondation de colonies américaines, le gouvernement français avait prescrit de les préparer au baptême, de les instruire ; cette injonction, tant de fois réitérée, atteste la négligence et l’opposition des planteurs [22]. Il en fut de même dans les colonies hollandaises et anglaises. Par là s’expliquent les mauvais traitements, les cruautés exercées dans ces dernières années à Demerrary contre le missionnaire Smith, condamné à mort, mais qui, décédé dans un cachot, ne fut pas traîné au gibet. Par là s’explique encore la fureur des planteurs qui, en 1823, à la Barbade, détruisirent la chapelle des méthodistes et maltraitèrent leur ministre.

Ici se place une observation qui paraît neuve, c’est que dans toutes les branches des connaissances humaines, mais surtout dans ce qui concerne la religion, les principes ne sont jamais offensifs ; l’abus seul est toujours par sa nature hostile et agresseur. En France, n’avons-nous pas eu mille fois l’occasion de faire la même remarque dans la lutte ouverte depuis le commencement de la Révolution, entre le courage inflexible du très petit nombre de vrais amis des noirs, et l’acharnement implacable des négriers et des colons ?

Quand la raison et la religion rencontrent l’intérêt ou l’orgueil, ordinairement elles subissent une défaite. La doctrine de la charité pourrait-elle s’amalgamer à ces deux vices ? Mais les négriers, les colons et leurs complices ont une religion à leur guise ; elle est comme celle des cours et celle des mondains, l’antipode de celle du Rédempteur. Ils l’écoutent sans répugnance lorsqu’elle instruit, ils la repoussent lorsqu’elle exige la réforme des mœurs. De l’Évangile on fait comme un canevas auquel les passions adaptent une broderie différente. À des êtres de cette trempe, vouloir inculquer des notions plus saines en exigeant qu’ils y conforment leur conduite, ce serait demander un miracle égal à celui qui, sur le chemin de Jérusalemà Damas, terrassant saint Paul, en fit un homme nouveau.

Un préjugé qui n’a d’appui que dans l’intelligence, cède facilement à la raison ; il en est autrement lorsque des penchants coupables sont intéressés à le défendre, car l’homme tient plus à ses affections qu’à ses lumières. De toutes les maladies morales du genre humain, l’orgueil est la plus ancienne comme la plus rebelle : il se diversifie sous les formes mêmes les plus ignobles ; chez le sauvage, il veut briller par la longueur des ongles, des oreilles, et la perfection du tatouage ; chez ce qu’on appelle nations civilisées, par des habits, des cordons, des parchemins ; chez les planteurs, par la noblesse de la peau : ces diverses inepties ne sont que des modifications du même système.

Extirper la vanité greffée sur l’avarice, c’est une entreprise qui excède les forces humaines, mais sans être fauteur de ces vices, ne pourrait-on pas leur donner une direction moins perverse et prouver aux planteurs qu’ils s’égarent dans de faux calculs ; que leur intérêt même exige de préparer sans délai un nouvel ordre de choses, seul moyen d’échapper aux dangers imminents et inévitables qui se manifestent ?

CHAPITRE V.

Les colons eux-mêmes sont intéressés à la destruction du préjugé sur la couleur.

La proclamation d’indépendance des États-Unis fut la date d’uneère nouvelle pour l’Amérique. Les principes étant posés, il ne s’agissait plus que d’en déduire les conséquences et de les appliquer ; mais voyez l’injustice des hommes ; on traitait d’égal à égal avec des tribus sauvages ; on affectait d’observer ponctuellement les clauses du contrat, tandis que les États méridionaux de la nouvelle république continuaient la traite et tenaient sous le joug des milliers d’esclaves en imprimant la flétrissure à leur couleur. Cette contradiction de conduite s’explique aisément, mais rien ne peut en pallier l’iniquité.

Honneur immortel à la société des quakers. En affranchissant leurs esclaves, en déclarant, l’an 1754, exclu de leur sein quiconque ne les affranchissait pas, ils donnèrent un exemple que toutes les sociétés chrétiennes auraient dû imiter, un exemple sur lequel les catholiques auraient dû prendre l’initiative.

Depuis lors les idées de liberté qui, traversant l’Atlantique, venaient circuler en Europe ; la formation de sociétés d’amis des noirs en Angleterre et en France ; les débats de l’Assemblée constituante où germaient tant de hautes conceptions, tant de sentiments généreux ; la publication d’une foule de bons ouvrages éveillant l’attention publique, prouvèrent la nécessité de modifications urgentes dans le système colonial et présagèrent sa chute.

Brusquer l’émancipation générale eût été une entreprise insensée et désastreuse ; jamais aucun philanthrope ne la proposa, et les colons qui, cent fois, ont assuré le contraire, mentaient sciemment. N’avons-nous pas sans cesse supplié les planteurs de renoncer au commerce infâme de la traite, d’adoucir les rigueurs de l’esclavage, d’adopter des règlements qui, par une marche progressive et graduelle, préviendraient des troubles et amèneraient sans secousse des changements commandés par la justice et par leur intérêt personnel ?

Que firent les colons ? Semblables à tous les despotes qui jamais ne trouvent les peuples assez mûrs pour la liberté, au lieu d’alléger le joug, la plupart des colons l’aggravèrent. À des écrits raisonnés, ils opposaient sans relâche des diatribes anonymes contre ces amis des noirs qu’ils appelaient blancophages et assassins. À les entendre nous aiguisions contre eux les poignards, nous voulions les faire égorger, nous étions des traîtres à la patrie, et lorsqu’une discussion sur cet objet avait occupé les représentants de la nation, à peine la séance était levée que les colons faisaient crier dans toutes les rues de Paris : « Voici la liste des députés qui, à la séance d’aujourd’hui, ont voté en faveur de l’Angleterre contre la France. » Communément en tête de cette liste était le nom d’un homme qui, depuis près de quarante ans, plaidant la cause des Africains, fut dix-huit ou vingt ans seul sur la brèche, quand la lâcheté fermait la bouche aux méticuleux ; après la cessation du danger, ils ont brandi leur épée, ils ont vanté leur propre courage.

La génération présente pourrait-elle croire que la grande question coloniale fit éclore en France, calcul fait, plus de sept cents écrits : les uns (c’est le plus petit nombre), rédigés avec modération, revendiquaient la justice ; les autres, presque tous empreints de fiel, tissus de plaisanteries grossières, d’impostures et d’outrages dont le temps fera justice.

Les événements qui se sont accumulés dans les deux mondes, particulièrement ceux qui viennent de changer la face de l’Amérique, n’ont pas déplacé la question relative aux Africains esclaves ou libres ; mais ces événements offrent toutes les données propres à la résoudre.

En général les nations avancent plus en connaissances qu’en vertus. Souvent même on voit de grands talents associés à l’immoralité, à la bassesse. En théorie, la politique est une branche de la morale, elle en est presque toujours l’antipode dans la pratique. Dans la vieille Europe le despotisme est organisé, tandis que, de fait, la liberté, celle même qui est établie en droit, reste inactive ; on a multiplié les scandales de paroles puniques, et de promesses fallacieuses ; mais la raison publique, réagissant contre l’hypocrisie, soumet à l’examen toutes les prétentions, broie tous les faux préjugés, tous les abus.

Dans nos armées, lorsqu’elles défendaient la liberté, dans nos corporations littéraires et surtout dans nos assemblées politiques, ont figuré des noirs et des sang-mêlés ; la plupart y ont laissé d’honorables souvenirs. Qui pourrait ne pas se rappeler avec intérêt, ne pas déplorer la mort tragique de ce jeune Mentor, qui, sous la teinte africaine la plus foncée, avait un cœur si bon, une sagacité si pénétrante et des vues si lumineuses ? Confondus avec les blancs dans toutes les relations sociales, ils n’avaient pas à se plaindre d’une distinction injurieuse, et cette égalité complète était devenue une douce habitude. Il en est à peu près de même dans toute l’Europe, chez nos voisins ; les clameurs de quelques colons, de quelques vieilles créoles, ne trouvent pas même d’échos.

En fondant Sierra-Léone, des philanthropes anglais réalisèrent le projet de porter la civilisation en Afrique. Leurs voyageurs se succèdent sans interruption pour explorer cette région dans tous les sens. Organe de la volonté nationale, le ministère britannique poursuit l’abolition de la traite avec une persévérance qu’on s’efforce en vain de calomnier ; il stipule cette abolition dans ses traités avec des chefs africains et même des princes asiatiques, entre autres l’Iman de Mascate. D’après une convention avec Radama, ce roi des Ovas a prohibé la traite à ses nombreux sujets, et il envoie de jeunes Madecasses à l’île Maurice et en Angleterre, pour leur procurer tous les avantages d’une bonne éducation.

Dans le parlement d’Angleterre, l’esclavage et toutes les questions accessoires seront l’objet de discussions solennelles ; des orateurs, non moins distingués par l’éclat du talent que par celui des vertus, secondés d’ailleurs hors de leur enceinte par les écrits d’autres hommes doués des mêmes qualités, feront retentir les accents de la justice et de la charité évangélique en faveur des Africains et de leurs descendants, et ces accents, par les feuilles périodiques, retentiront dans les deux mondes.

Le gouvernement anglais, toujours soigneux d’associer aux intérêts présents les intérêts de l’avenir, prélude à la chute du système colonial dans toutes ses possessions par des mesures préparatoires. Telles sont entre autres la suspension du travail le dimanche, la sanctification de ce jour, la manière de régulariser les mariages des esclaves, l’admission en justice de leur témoignage, la défense d’infliger aux femmes le châtiment ignominieux du fouet, etc. [23] L’application de ces mesures aux îles de Sainte-Lucie et de Tabago, etc., a obtenu un plein succès ; à la Trinidad au contraire les colons blancs ont regimbé contre la sagesse du gouvernement, formé opposition et envoyé des remontrances amères, surtout contre la suppression du fouet qui, dans leur manière de voir, est identique avec l’existence de l’esclavage. Mais un fait très remarquable, c’est que les colons libres, noirs et de couleur, propriétaires d’esclaves et du sol, au moins pour moitié, ont refusé de signer le mémoire des colons blancs.

La république Haïtienne, par le fait seul de son existence, aura peut-être une grande influence sur la destinée des Africains dans le nouveau monde. Des opinions très divergentes se sont manifestées sur la reconnaissance de cette république, par un acte qui n’a pas d’analogue dans les formulaires diplomatiques. Aux motifs et aux faits connus ou devinés par le public, qui ont provoqué, escorté et suivi cet événement, se sont jointes des prédictions, des conjectures, que le temps éclaircira ; mais, abstraction faite des chances de l’avenir, en écartant tout ce qui est étranger à la question présente, pour ne parler que des faits de l’existence et de la reconnaissance, ils comblent l’intervalle entre les variétés blanches et noires ; et remarquez que tout ce qui tend à réhabiliter la couleur africaine, prouve simultanément contre la traite et l’esclavage ; car ces questions sont connexes et indivisibles. Une république noire au milieu de l’Atlantique est un phare élevé, vers lequel tournent leurs regards les oppresseurs en rugissant, les opprimés en soupirant. À son aspect l’espérance sourit à cinq millions d’esclaves épars dans les Antilles et sur le continent américain.

Une secousse universelle a ébranlé le nouveau monde. De toutes parts on y parle de droits, de devoirs, de constitutions, de représentation nationale ; partout resplendissent les emblèmes de la liberté, l’esclave les voit ; partout se font entendre les chants de la liberté, l’esclave les entend. Croyez-vous que ces étincelles électriques n’atteignent pas son coeur ?

Elles agitent plus puissamment encore cette multitude de libres noirs et sang-mêlés, victimes du préjugé sur la prééminence d’une couleur ; douée des avantages physiques, qui, de l’aveu des naturalistes, résultent du croisement des races ; la classe des sang-mêlés augmente journellement en nombre et en force. Dans diverses contrées, par exemple à Cuba, la paresse et la morgue castillane ayant abandonné aux hommes de couleur les arts et métiers, leur aptitude naturelle à les exercer leur a procuré l’aisance que donne l’industrie, et l’industrie, devenue un levier puissant des relations commerciales entre les diverses parties du globe, contribue a décréditer des décorations et des titres qui seraient d’un prix inestimable s’ils étaient décernés d’après la décision d’un jury national, mais qui, distribués par le caprice et la faveur, ne sont plus guère considérés que comme des hochets avec lesquels on amuse de grands enfants. Elle triomphera la maxime que chacun est fils de ses œuvres. La noblesse de la peau subira le même sort que celle des parchemins. Ils en ont le pressentiment ces libres noirs et sang-mêlés qui, lorsque tous les moyens d’instruction leur seront accessibles, ne redouteront aucune concurrence. Déjà elle est nombreuse et honorable la liste de ceux dont on a parlé ci-devant, comme jurisconsultes, avocats, médecins, professeurs, écrivains ; d’autres, élevés au sacerdoce, sont, par là même, revêtus d’un caractère qui les entoure du respect de toutes les couleurs [24]. Ainsi, la marche des événements, l’exemple, l’habitude, l’intérêt, tendent à placer de niveau l’Africain, l’Indien, l’Européen et le créole.

Jadis l’opinion, armée de lois et de règlements, avait établi des castes. Pour les dernières, la justice n’avait conservé que son bandeau. Ce ressort du despotisme est usé. Parmi ces lois, ces ordonnances, déjà les unes sont révoquées, les autres tombées en désuétude ou abhorrées.

L’ancien monde gravite aussi, quoique lentement, vers la liberté. Une foule d’émigrants, stimulés par des spéculations commerciales ou tiraillés par la persécution, portent à l’Amérique leur activité, leurs talents, et lui demandent en échange l’aisance, la tolérance et l’égalité devant la loi. Entre ces fractions de cinquante peuples divers, fondus les uns dans les autres, l’union conjugale établira des rapports intimes. Par là même sera frappé de réprobation ce concubinage que la licence des colons avait exporté d’Europe ; tandis que l’expansion des lumières assurera la liberté intellectuelle, l’amour du travail amènera la liberté civile, et la sainteté du mariage, épurant les mœurs, affermira la liberté publique.

Elle est évidente cette révolution morale, résultat immédiat des révolutions politiques. Elle commande la fusion des couleurs et des intérêts, pour les mettre en harmonie avec le pacte fondamental et pour souder les sociétés nouvelles. Tel est le motif qui, joint au sentiment de la justice, a dicté les déterminations de quatre républiques, Colombie, Mexique, la Plata, Guatemala, pour abolir la traite et l’esclavage. Tandis qu’en Europe, des gouvernements chrétiens (seulement de nom) déploient des efforts sataniques pour aider les sectateurs de Mahomet à fouler aux pieds la croix de Jésus-Christ, des républiques américaines s’associent d’intention et même de fait à la cause sacrée des Grecs ; croyez-vous qu’elles puissent même concevoir l’idée d’exhéréder les tribus africaines transplantées dans des climats étrangers, et de leur refuser les droits personnels, ou les droits de propriété ? Huit cent mille esclaves dans les possessions anglaises n’invoqueront pas en vain une main libératrice : mais que fera le Brésil avec une forme de gouvernement exotique au Nouveau-Monde, et qui sans pudeur continuant la traite, vient dans un traité politique de stipuler pour quatre ans encore la continuation de ce trafic abominable, quoique déjà on y compte 1 900 000 esclaves ? Que feront ces États-Unis, où plus de 1 600 000 Africains sont encore dans les fers ? Que feront-ils pour concilier comme républicains, cette contradiction avec leurs principes, et pour justifier, comme chrétiens, cette profanation des maximes évangéliques ?

Il y a trente-cinq ans que j’écrivais aux enfants de l’Afrique dans nos colonies : « Un jour le soleil n’éclairera parmi vous que des hommes libres, et les rayons de l’astre qui répand la lumière ne tomberont plus sur des fers et des esclaves [25]. »

La fureur coloniale traita de provocation ce qui n’était que prévision, qu’espérance pour un temps indéterminé, et jusqu’à l’époque actuelle inclusivement, que de libelles, de calomnies, d’injures et de persécutions dirigées contre l’auteur. Si les planteurs n’eussent pas été frappés d’une cécité morale, ils auraient entrevu que des établissements fondés sur l’esclavage, c’est-à-dire sur le crime, devaient prochainement subir des changements ou s’écrouler. Le présent révélait l’avenir. L’Amérique, depuis la découverte, fut appelée le Nouveau-Monde ; cette dénomination lui convient à double titre, d’après la métamorphose politique qu’elle vient d’éprouver.

Certes, ils sont aussi amis des blancs ces amis des noirs qui, intercédant pour les malheureux Africains, vous conjuraient de remplacer les fers par des lisières, de substituer à la cruauté des actes de bonté qui, sans trouble, sans effusion de sang, auraient préparé le passage de la servitude à la liberté. Planteurs déchaînés contre ceux qui vous signalaient le danger, ouvrez enfin les yeux : vous dormiez sur un volcan ; en repoussant tous les conseils, vous l’avez attisé, et vous êtes près du cratère ; craignez que la persévérance à maintenir les rigueurs de l’esclavage, ne suscite dans chaque colonie un Spartacus, un Toussaint-Louverture qui, méprisant vos mépris, réclamera par la force les droits qu’il ne peut obtenir par la raison. Peut-on sans frémir ne pas prévoir les excès auxquels se porteraient de part et d’autre le ressentiment et la colère ? Combien serait déplorable l’aveuglement qui s’obstinerait à voir une provocation, une menace dans ce qui n’est en réalité qu’un avertissement dicté par la religion, et par les sentiments de charité, de prudence, qui devraient constamment guider tous les hommes et présider à leur conduite.

Je terminerai ce chapitre par quelques réflexions adressées exclusivement aux âmes religieuses, les autres ne me comprendraient pas.

Le hasard est un mot vide de sens, enfanté par l’ignorance ; les incidents les plus minutieux en apparence, sont coordonnés au système général de l’univers, et contribuent par leur ensemble à sa régularité. Certes, ils sont bien aveugles, bien à plaindre ceux qui dans le tableau mouvant de ce bas monde ne voient que le concours des causes et des effets, sans tourner leurs regards vers la main qui dirige tout d’une manière conforme à ses vues. Le chrétien attentif à les méditer dans ce qui lui est personnel et dans ce qui est commun aux autres hommes, rattache tous les événements à cette chaîne invisible, dont le premier anneau est fixé à la voûte du ciel. Voilà le point de départ pour apprécier des faits sur lesquels il n’est pas donné à l’homme de scruter complètement les desseins de la Providence, mais il peut du moins soulever un coin du voile qui les couvre.

Les combinaisons qui caractérisent les œuvres de Dieu dans le monde physique, comme dans le monde moral, offrent les preuves multipliées de cette ordonnance complexe et profonde. Malheur à la politique qui prétend fonder la prospérité d’un pays sur le désastre des autres, et malheur à l’homme dont la fortune est cimentée par les larmes de ses semblables. Il est dans l’ordre essentiel des choses réglées par le Créateur, que ce qui est inique soit en même temps impolitique, et que d’épouvantables catastrophes en soient le châtiment. L’homme coupable ne subit pas toujours ici-bas les peines qu’il a méritées, parce que, suivant l’expression de saint Augustin, l’Éternel a l’éternité pour punir. Il n’en est pas de même des nations qui, envisagées sous celte dénomination collective, n’appartiennent pas à la vie future. Dès ce monde elles sont ou récompensées, comme les Romains, pour quelques vertus humaines [26], ou punies, comme le furent tant de peuples, pour des forfaits nationaux, par des calamités nationales. Avec les coupables se trouvent enveloppés des innocents ou qui nous paraissent tels, mais la justice et la bonté divine savent appliquer des compensations qui échappent à notre faible intelligence.

Les calamités qui accablent les gouvernements et les nations, sont un article sur lequel en Angleterre des prédicateurs et des écrivains pieux ont appelé fréquemment l’attention publique [27]. Le but de ces calamités n’est pas susceptible d’une démonstration rigoureuse, mais le rapprochement de beaucoup de faits peut élever cette assertion jusqu’à la certitude morale.

La traite des nègres et leur esclavage sont, depuis trois siècles, le grand crime de divers États européens. Aux fléaux expiatoires qui déjà en ont frappé plusieurs, qui sait si, dans les deux mondes, ne succéderont pas prochainement d’autres fléaux sur les hommes, sur les contrées qui perpétuent un crime national ?

Ce langage, il faut s’y attendre, sera traité de fanatisme par certains personnages ; c’est un de ces désagréments pour lesquels depuis longtemps j’ai contracté l’habitude d’une entière résignation [28].

CHAPITRE VI.

Moyens d’accélérer l’abolition du préjugé sur la prééminence de la couleur : influence des lois, des magistrats et du clergé.

La justice et la vérité sont des biens communs et du domaine de tous les peuples, de tous les individus ; tous ont intérêt à ce qu’elles triomphent, tous ont mission pour combattre le vice et l’erreur, et chacun, dans la sphère de ses relations, doit y contribuer, car chacun est tenu de faire tout le bien qui est en son pouvoir. La solidarité de droits et de devoirs est un lien qui unit toutes les ramifications du genre humain.

La tâche des devoirs à remplir est donc plus étendue pour ceux qui, élevés en dignité, appliquent les lois, et, à plus forte raison, pour ceux qui, placés à la sommité politique, abrogent, modifient et créent les institutions.

Précédemment on a remarqué que déjà sont tombées en désuétude diverses lois et ordonnances dictées par le préjugé, qui s’interposaient entre les couleurs. De ce nombre est le décret de l’an 14 (1805) qui prohibait en France les mariages des blancs avec des personnes noires ou sang-mêlées ; mais des lois, abrogées par l’usage, par l’opinion, sans être révoquées d’une manière formelle, sont une menace subsistante, un épouvantait tenu en réserve pour effrayer et punir. Telles sont en Angleterre les lois contre les catholiques d’Irlande, et chez nous plusieurs décrets, soit de Napoléon, soit du régime de la première terreur, arsenal draconien, dans lequel une terreur nouvelle a pris souvent des armes pour servir une tyrannie succédant à l’autre.

D’ailleurs les lois sont illusoires quand elles sont paralysées par l’incurie ou par la cupidité. Telle est la loi qui chez nous prohibe la traite, tandis que le pavillon français, profané par des négriers, porte sans cesse la désolation et le ravage sur les côtes de la Guinée [29]. Des cannibales du continent européen pourvoient de chair humaine d’autres cannibales de la Martinique et de la Guadeloupe. Qu’ils aient des complices à Marseille, Bordeaux, Saint-Malo, le Havre, Paris et autres villes, cela est croyable ; mais Nantes est le foyer de ce brigandage. À Nantes sont des monstres humains dont les yeux homicides sont braqués sans cesse vers l’Afrique et les Antilles, et qui sont plus redoutables pour les nègres que les panthères et les tigres. À qui persuadera-t-on que les autorités françaises ne puissent prévenir, ni réprimer ces attentats, quand elles ont pour auxiliaires des gendarmes, des commissaires de police et des hordes d’espions ? D’ailleurs la forme des navires, leur structure intérieure, leurs genres d’approvisionnements, et d’autres indices en manifestent la destination. Comme le sang d’Abel, le sang des Africains crie vengeance contre des Nantais déloyaux. Le crime est continu et impuni, peut-il l’être sans qu’il y ait connivence intéressée ?

L’Angleterre, les États-Unis et d’autres pays ont frappé d’infamie les négriers, en les assimilant aux pirates, en leur décernant les mêmes punitions, et si des instances réitérées n’ont pu obtenir qu’en France on adoptât cette mesure, ce refus n’est pas inexplicable. L’opinion publique suffisamment éclairée y suppléerait chez des hommes qui auraient conservé quelques sentiments de religion, de pudeur, d’humanité ; par respect pour eux-mêmes ils refuseraient certainement de se trouver à la même table, au même salon avec des négriers, et sous ce nom il faut comprendre tous les individus qui, vendeurs, acheteurs, armateurs, assureurs, commanditaires, chirurgiens, matelots, etc., etc., participent au crime. On regarderait du même œil tous ceux qui jouissent de fortunes acquises ou transmises, dont la source est si odieuse ; on les fuirait comme on fuirait des militaires qui, après avoir figuré dans les rangs des défenseurs de la liberté, seraient devenus les séides du despotisme. Tels sont ces Français aveuglés par la soif de l’or, qui ont vendu leur expérience, leur bravoure à la férocité musulmane contre les Grecs.

L’opinion rejetterait encore dans le cloaque de l’infamie, tous ceux qui par des mœurs dépravées scandalisent la société. La vertu, sous une teinte africaine, obtiendrait toujours des hommages, et le vice, sous la blancheur européenne, n’échapperait jamais à la flétrissure.

Les lois peuvent en tout pays seconder l’extinction du préjugé contre la couleur, en favorisant les mariages mixtes, en les assimilant à ceux des autres citoyens. Elles le peuvent par l’admission aux emplois de toute espèce, sans égard à d’autres considérations que celle du mérite personnel : elles le peuvent en étendant, sans distinction d’origine, aux enfants de toutes les classes les bienfaits de l’éducation, et les moyens de développer leur aptitude.

Les députés de la nation contribueraient puissamment à mûrir l’opinion s’ils étaient librement et vraiment élus ; car ils ne sont qu’un surcroît de calamités, quand le système représentatif faussé dans ses éléments n’est plus qu’un simulacre. Aux avantages que, dans la question présente, peuvent offrir les discussions de la tribune, ajoutons ceux qui résultent de la publicité des débats judiciaires, de ceux, par exemple, qui eurent lieu en 1824 dans l’affaire des déportés de la Martinique, lorsque M. Isambert, par ses mémoires et ses plaidoyers éloquents, souleva l’indignation générale contre les persécutions suscitées aux hommes de couleur. Les malheureux frères Faucher réclamèrent en vain à Bordeaux l’appui d’un défenseur officieux. Les temps sont bien changés. Les persécutés de toute espèce, comme les enfants de l’Afrique, sont sûrs de trouver aujourd’hui des défenseurs dans le barreau de Paris, et dans ceux des départements.

La différence de couleur est un accident physique qu’on a travesti en question politique. Cette question rentre dès lors dans le domaine de la philosophie morale et religieuse ; l’Église catholique, qui ne pactise jamais avec le vice, a élevé sa voix contre la traite et l’esclavage, en Italie, par l’organe des papes, et même chez nous par une décision de la Sorbonne, en 1697. [30] Mais, à cela près, trouve-t-on des ministres du sanctuaire qui, en France ou dans les colonies françaises, aient acquitté ce devoir, tandis qu’en Angleterre et aux États-Unis, des prédicateurs, les uns anglicans, les autres dissenters, ont plaidé en chaire la cause des Africains ?

Des vicaires apostoliques, des préfets coloniaux, des évêques in partibus, sous ces titres étrangers à la véritable hiérarchie, placés dans les îles à la tête du clergé, y ont publié quelques catéchismes en langue française et même en jargon créole. On y chercherait vainement des instructions sur les droits des esclaves à la liberté et sur l’obligation des colons à cet égard. Un Catéchisme français, imprimé en 1825, à l’Ile-de-France, par l’évêque de Ruspa, in partibus, mérite le même reproche. Un supplément est indispensable pour remplir ces lacunes.

Mais, dira-t-on, l’autorité administrative interdirait la circulation de livres élémentaires ou ascétiques rédigés sur ce plan, et les colons ne souffriraient pas qu’en chaire on leur adressât des exhortations et moins encore des objurgations sur cet article : j’attendais cette objection.

Le sanhédrin faisait incarcérer et flageller les apôtres, en leur défendant de prêcher la doctrine de leur divin maître ; les apôtres se réjouissaient d’avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, et continuaient de prêcher. À cette époque existait aussi un esclavage, moins cruel en général que celui des colonies modernes ; et si, d’un côté, ils recommandaient aux esclaves la résignation, de l’autre ils inculquaient aux maîtres la modération, l’esprit de charité ; ils proclamaient l’égalité devant Dieu, de tous les enfants de l’Évangile, doctrine sublime qui ébranlait tous les despotismes, qui préparait un ordre de choses plus approprié aux besoins du genre humain, et qui, limant insensiblement les fers de l’esclavage antique, finit par les briser.

Un des caractères les plus augustes que Jésus-Christ lui-même donne à sa mission, c’est qu’il est envoyé pour annoncer l’Évangile aux pauvres [31] ; fonction dont il a investi le sacerdoce de la loi nouvelle !

À qui donc croiraient succéder les pasteurs catholiques de notre époque ? Est-ce aux apôtres, aux disciples ou à des prêtres, que le prophète Isaïe appelle des chiens muets qui ne sauraient aboyer [32] ?

Les îles à esclaves ont vu des missionnaires qui les ont éclairées par leurs lumières, qui les ont édifiées par leurs vertus ; la reconnaissance et le respect ont inscrit dans les fastes historiques les noms de Claver, Vieira, Nieholson, Jacquemin, et surtout de ce père Boutin, décédé à Saint-Domingue en 1742 [33] : mais il faut l’avouer avec douleur, leur mérite réel est encore rehaussé par le contraste qu’offraient la conduite de beaucoup de moines qui, eux-mêmes ayant des esclaves, sanctionnaient par leur exemple un usage essentiellement vicieux et criminel. Aussi dans les colonies, soit catholiques, soit protestantes, point de mœurs, point de piété, mais seulement du culte extérieur, qui n’était guère qu’une décoration théâtrale.

Quelques améliorations récentes permettent d’en espérer de plus étendues. Combien est grand et respectable le ministère du prêtre qui, au nom du ciel, chargé de défendre les opprimés, les encourage, les console, en rattachant leurs espérances à une existence nouvelle par-delà les bornes de la vie, et porte le remords et l’épouvante dans l’âme des oppresseurs. C’est particulièrement dans les contrées où l’esclavage est toléré ou établi, que les pasteurs doivent rappeler sans cesse les textes de l’Écriture Sainte, qui, assimilant aux assassins les voleurs et les vendeurs d’hommes, lancent sur eux des anathèmes [34] ; c’est là qu’ils doivent expliquer avec autorité cet Évangile, véritable déclaration des droits et des devoirs, et cette admirable lettre de saint Paul à Philémon, en faveur de son cher Onésime ; c’est là que sans cesse doivent retentir aux oreilles des planteurs ces maximes dictées par la raison et consacrées par la Révélation : « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et qui opprimez ceux qui sont dans l’affliction [35] ; ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse ; faites pour les hommes tout ce que vous désirez pour vous-même : vous aimerez le prochain comme vous-même [36]. »

Dans ces boucheries sanglantes, appelées guerres, si fréquentes entre les chrétiens et si contraires à l’esprit du christianisme, l’usage tolère ce qu’on nomme représailles. Des esclaves qui s’échappent, et qu’alors on appelle marrons, n’usent pas même de représailles ; car le marronage, c’est-à-dire la fuite, n’est qu’une conséquence du droit le plus légitime ; cependant il est puni par des supplices.

Quelquefois les planteurs réclamaient l’intervention sacerdotale pour ramener aux ateliers des nègres marrons ; mais qui pourrait n’être pas indigné quand on voit des missionnaires, entre autres un père Fauques, jésuite, à Cayenne, parler aux fugitifs du tort que leur fuite et leur exemple causent à leurs maîtres [37] ? Ainsi le voyageur dévalisé est coupable s’il reprend sa bourse aux voleurs. C’est là un renversement des notions les plus saines. Les actes qui établissent l’esclavage, étant une violation manifeste de la justice, portent abusivement le nom de lois. Est-ce autre chose qu’un attentat de la force contre la faiblesse ? Et la force fait-elle un droit ? La soumission, la résignation peuvent être alors une mesure de prudence, mais jamais une obligation de conscience. C’est une vérité dont seraient pénétrés les maîtres eux-mêmes, s’ils avaient la bonne foi de se demander, comme on l’a dit précédemment, ce qu’ils désireraient, penseraient et feraient en se supposant à la place de leurs esclaves.

Acheter des hommes est un forfait aggravé par celui de les maltraiter, et celui de les contraindre au travail sans rétribution ; ainsi leur rendre la liberté, leur payer un salaire proportionné à leurs travaux, compenser par les effusions d’une tendre bienveillance tous les outrages, les mépris dont ils ont été rassasiés, voilà des devoirs rigoureux et imprescriptibles ; voilà des vérités que sans crainte, sans respect humain, doivent inculquer les ministres des autels. Leur silence serait complicité de crime. Le divin maître leur a délégué les fonctions de son sacerdoce ; ils en seraient indignes s’ils n’étaient en même temps les héritiers de sa charité.

CHAPITRE VII.

Continuation du même sujet. Influence des écrivains sur le préjugé concernant la noblesse de la peau. Conclusion.

Appeler au secours des Africains les hommes qui, par état, sont les interprètes de la loi évangélique et ceux qui sont les organes de la loi civile, c’est invoquer simultanément le ciel et la terre ; toutefois il ne faut pas se dissimuler qu’il y a beaucoup à rabattre des espérances qu’on pourrait concevoir.

Deux classes d’hommes des plus dépravées parmi nous sont les gens en place et les savants, gens de lettres et artistes. Hâtons-nous de prévenir les irritations de l’amour-propre en admettant des exceptions que chacun peut s’appliquer à tort ou à raison. Évêques, prêtres, sénateurs, pairs, généraux, ministres, préfets, magistrats, littérateurs, etc. ; combien de protées qui ont porté toutes les livrées, professé toutes les doctrines, suivi toutes les bannières, courtisé toutes les puissances du jour, et qui, rampants sous tous les gouvernements, ont toujours capté le crédit et les faveurs. Mal à propos les compare-t-on au Janus de la fable, il n’avait que deux faces, ils en ont trente. Vous les connaissez. L’idolâtrie politique est une des grandes plaies de l’ancien monde. Chez nous la flatterie a souillé les chaires et les tribunes. Le fauteuil académique est tapissé d’adulations.

Deux sociétés d’amis des noirs, composées d’hommes en place et de gens de lettres, ont existé en France ; l’une et l’autre sont mortes d’inanition, 1o. parce que la mobilité du caractère des Français le montre tel aujourd’hui que celui des Gaulois leurs ancêtres, peints par César il y a 1900 ans [38]. Ici le bien et le mal sont soumis à l’empire de la mode. Le bien même est souvent le fruit d’une exaltation momentanée qui retrace les paroxysmesde la fièvre ; 2o. les sociétés dont il s’agit eurent aussi leurs déserteurs, actuellement enrôlés sous un même drapeau avec une multitude de fonctionnaires publics et d’écrivains devenus apostats de la liberté. Leurs sentiments, leurs démarches, leurs liaisons, leurs écrits, sont toujours subordonnés à l’intérêt personnel. Erreur ou vérité, vice ou vertu, injustice ou équité, peu leur importe, la question est de savoir ce qu’ils ont à gagner ou à perdre dans le choix d’un parti. Ésaü vendit son droit d’aînesse pour un plat de lentilles. N’avons-nous pas des milliers d’Ésaü ? N’avons-nous pas de plus le marché des consciences dans la vente des journaux ? Est-il en Europe un ministère qui n’ait à sa disposition des trompettes d’impostures quotidiennes, et qui ne puisse impunément assassiner les réputations les plus intègres ? Elle est courte la liste des personnages qui ne savent pas déguiser la bassesse sous le nom de prudence, qui sans ménagement poursuivent les abus, et dont la couleur politique est invariablement restée la même.

Dans tous les pays et dans tous les siècles, la classe la plus rampante fut toujours celle des poètes : Despréaux lui-même adressait à Louis XIV la menace terrible et niaise de cesser d’écrire, si le roi ne cessait de vaincre. Le Parnasse tout entier était en extase à l’aspect du monarque. De nos jours, d’autres potentats ont vu se traîner à leurs pieds les fonctionnaires publics, les écrivains et surtout les poètes. Ils affluent autour des maîtres de la terre et des heureux du siècle. Si, à défendre la cause des esclaves et de tant d’autres infortunés, il y avait à gagner des pensions, des parchemins, des cordons, des titres, le ban et l’arrière-ban de la littérature voleraient à la curée ; mais les malheureux ne peuvent offrir que des bénédictions et des larmes d’attendrissement.

Un événement récent a paru néanmoins stimuler la verve de nos rimeurs : la reconnaissance d’Haïti a même fait éclore quelques vers bien tournés ; mais l’adulation respire dans la plupart des hémistiches, et l’objet principal ne paraît plus que secondaire.

Pope et Joël Barlow ont eu comme poètes des rivaux qui les égalent, qui les surpassent ; mais les auteurs de la Dunciade et de la Colombiade ne souillèrent jamais leur plume par la flatterie que distillent à grands flots celle de leurs successeurs. Barlow, défenseur des nègres, est honorablement associé sur le Parnasse anglais à d’illustres personnages qui avec un talent désintéressé ont plaidé cette cause.

La solidarité qui lie entre eux tous les membres de l’espèce humaine, et qui est le premier anneau de la sainte-alliance des peuples, oblige chaque individu de concourir au bonheur de ses semblables par ses discours, ses actions, ses exemples. Tributaires de la société, ils sont criminels devant Dieu et devant les hommes, ceux qui, abdiquant leur conscience, n’ont pour code moral que le froid égoïsme ; plus criminels encore ceux qui, pour obtenir ou conserver des places ou d’autres faveurs, immolent les intérêts de leurs contemporains et de la postérité.

Telles ne sont pas, dit-on, la génération qui court àla puberté et celle qui est déjà parvenue à l’adolescence. La pureté de leurs principes n’est point encore altérée par les caresses, les promesses, les menaces ; mais sauront-elles toujours se défendre des pièges séducteurs ? Pour elles la sphère des connaissances s’est agrandie ; mais, quand de toutes parts renaissent les anciens abus et pullulent des abus nouveaux, la trempe de leur caractère promet-elle de les combattre avec une incompressible énergie ? La mort tous les jours éclaircit les rangs parmi les vétérans de la liberté ; jeunes athlètes qui entrez dans la carrière, à vous est dévolu l’honorable emploi d’achever leur ouvrage.

En Europe, des misérables (chrétiens de nom, renégats de fait) conspirent en faveur du croissant contre la croix et favorisent la traite des blancs, tandis que celle des noirs continue en Afrique. La civilisation n’y est qu’à son aurore : cinq millions d’Africains transportés en Amérique y sont encore dans les fers. Libérer les esclaves, répandre parmi eux et parmi ceux qui déjà sont libres, l’instruction, l’amour du travail, de l’ordre, de la vertu et surtout la piété sans laquelle les vertus n’ont aucune garantie ; que de motifs pour stimuler le zèle des philanthropes !

De toutes les questions politiques qui depuis longues années occupent les esprits, aucune n’a excité des débats plus orageux que l’esclavage colonial. Les abolitionnistes ont eu à lutter sans relâche contre la virulence des passions les plus exaspérées comme les plus viles ; sans cesse ils ont été assiégés par la haine et la calomnie. Si la perspective d’un pareil sort vous effrayait, vous ne seriez pas dignes de soutenir une si belle cause.

En cultivant les sciences, la littérature et les arts, on rencontre des jaloux, inconvénient léger et qui ne trouble guère une paisible existence. Il n’en est pas de même quand on attaque des abus qui ont leurs racines dans l’orgueil et l’avarice ; mais dussiez-vous succomber dans cette lutte, la défaite même serait glorieuse, et quel mérite auriez-vous à triompher sans obstacle ?

Il y a plus : en faisant aux hommes tout le bien dont on est capable, il faut attendre d’eux tout le contraire. Ne sont-ils pas en très grande majorité, méchants, hypocrites, fourbes, ingrats parce qu’ils sont lâches, et lâches parce qu’ils sont ingrats ; car ces deux vices sont simultanément effet et cause ; mais la conduite des autres ne doit pas être la règle de la nôtre.

Le divin rédempteur savait à l’avance qu’entre les dix lépreux qui l’imploraient, un seul viendrait le remercier. Cette certitude n’arrêta pas sa charité, et tous furent guéris. Le cercle de la bienfaisance serait trop resserré, si on ne l’exerçait qu’envers des êtres estimables. Celui qui fait le bien dans l’espérance de recueillir les fruits d’une gratitude terrestre, ou seulement d’obtenir des éloges, a reçu ici-bas sa récompense. Cette décision, ou plutôt cette sentence, est sortie de la bouche de celui qui est la vérité même [39]. Édifier les hommes est un devoir, mais ils sont coupables, ceux qui, pour faire une bonne œuvre, veulent absolument d’autres témoins que celui qui voit tout.

Étudier les hommes, ce n’est pas communément le moyen de les estimer. Lorsqu’après une longue expérience, avec ce triste résultat, on arrive au soir de la vie, la certitude de la quitter bientôt et d’échapper à ce monde est consolante ; mais rappelons-nous que le Père céleste fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons [40] ; que d’ailleurs, dans tout pays, chez tous les peuples, il y a des âmes pures, et que la véritable noblesse, la vertu, peut être l’apanage des hommes de toutes les couleurs.

______________

[1] Voyez Linschott,in-fol., Amsterdam, 1638, pag. 81.

[2] Voyez le Musée Pio-Clémentino, par Visconti, tom. III, pag. 4 et pl. 35 ; et Caylus, Recueil d’Antiquités, tom. V, pag. 247 ; et tom. VII, pag. 285 , etc.

[3] Voyez Examen de l’Esclavage en général, et particulièrement de l’Esclavage des Nègres dans les colonies, par. V.D.C., ancien colon. 2 vol. in-8o. Paris, 1802 et 1803.

[4] Voyez les Affiches américaines de 1770.

[5] Voyez Lois et Constitutions des Colonies françaises, par-Moreau de Saint-Méry ; in-4o. Paris, tom. 5, pag. 80 et suivantes.

[6] Voyez Lois et Constitutions des Colonies françaises, par Moreau de Saint-Méry ; in-4o. Paris, tom. 5, pag. 80 et suivantes.

[10] Tom. III, pag. 88 et suiv., et pag. 382 ; tom. V, pag. 821.

[11] Tom. II, pag. 114 et suiv.

[12] Voyez De Saint-Domingue et de son indépendance. Haïti, 1824, et Bruxelles 1825, in-8o., pag. 40.

[13] Voyez Notes on the West-Indies by Pinkard, in-8o. London, 1816, p. 343 et 348.

[14] Voyez Noticias do Portugal, etc., par Faria, in-fol, Lisboa, 1740, pag 222.

[15] Voyez L’île de Cuba, et la Havane, par M. Masse, in-8o. Paris, 1825, p. 171 et suiv., et p. 283.

[16] Voyez Poems and others Writings by the late Edward Rusthon, etc. London, 1824, p. xxiii de la Vie de l’auteur, et p. 169 et suiv. de l’ouvrage.

[17] Voyez Lettres Édifiantes, in -12. Paris, 1781. Tom. XI, p. 380 et 381. La Lettre du P. Taillandier est de l’an 1717.

[18] Voyez le Moniteur, année 1789, no. 33, p. 138 et 139.

[19] Voyez Matth. XIX, 19 ; et Marc, XII, 31.

[20] Voyez dans la lettre d’Alexandre III, à Lupus, roi de Valence, dans les Historiæ anglicanoe scriptores, in-fol. London., 1652, t. I, p. 587.

[21] Voyez Assley, collection 72, p. 154, et Benezet, p. 50.

[22] Voyez Moreau Saint-Méry, Recueil de Lois et Ordonnances, etc., passim.

[23] Voyez The second Report of the Committee of the Society for the mitigation and graduel abolition of Slavery, in-8o. London, 1825, p. I et suiv. – The slave colonies of Great-Britain or a picture of negro Slavery drawn by the colonists themselves, in-8o. London, 1825, etc.

[24] Voyez De la Littérature des Nègres, etc., in-8o. Paris, 1808, et un écrit intéressant, en portugais, imprimé récemment : Discorso Historico Refutatorio Politico, etc., in-8o. Rio de Janeiro, 1825. L’auteur anonyme qui s’intitule Voyageur des pays coloniaux, est un prêtre, homme de couleur, le père Leonardo.

[25] Voyez Lettre aux citoyens de couleur et nègres libres, in-8o. Paris, 1791, p. 12.

[26] Voyez Saint-Augustin, de Civitate Dei, l. 3.

[27] Voyez L’Europe châtiée et l’Afrique vengée, par M. Stephen, in-8o. Londres, 1818, et l’analyse de ce livre, dans la Chronique religieuse, in-8o. Paris, 1819, t. IV, p. 121 et suiv.

[28] Voyez De la Traite et de l’Esclavage des Noirs et des Blancs ; par un ami des hommes de toutes les couleurs, in-8o. Paris, 1815, p. 36 et suiv.

[29] Voyez Nineteenth report of the directors of the african institution, etc., in-8o. London, 1825, p. 9.